峠を下ったあとは、吉野川水系となった谷筋を大窪寺へと向かうことになる。途中、東谷川筋から槇川の谷筋へ支尾根を越えるがこれも比高差50mほどの緩やかな上りである。

その後大窪寺へと槇川の谷筋を上るが、結願の寺ということで険路・山道を想像していたのだが、遍路道は国道377号といった整備された道であった。

本日のルート;八十七番長尾寺>清水九兵衛地蔵座像>茂兵衛道標(139度目)>塚原橋北詰の標石>地蔵堂と「誰が袖」標石>石造大灯籠と地蔵堂>一心庵>高地蔵と石仏群>一貞作の石仏群>徳右衛門道標>「伊勢大神宮献鐙田」の自然石碑>前山ダム>茂兵衛道標(242度目)>前山おへんろ交流センター>峠道の徳右衛門道標>花折峠道の遍路休憩所>花折峠の地蔵標石>69丁石・68丁石>先生墓と67丁石>66丁石>お堂と65丁石>64丁石・63丁石>60丁石・57丁石>細川家住宅>56丁石と小祠脇に55丁石>3基の地蔵丁石と馬頭観音>45丁石と一夜庵>二百万遍供養塔>分岐点に標石>38丁石・34丁石跡>>遍路休憩所傍に30丁石>不動明王と29丁石・27丁石>26丁石と地蔵堂前の丁石>>21丁石>国道377号と県道3号の分岐点に石造群>20丁石と槇川の庚申塔>19丁石・18丁石>17丁石・(16丁石・15丁石・14丁石)13丁石>?丁石・11丁石>お堂の10丁地蔵標石と石仏群>10丁石・9丁石>8丁石・7丁石>6丁石・5丁石>4丁石・3丁石>八十八番札所・大窪寺

長尾寺から大窪寺へ

清水九兵衛地蔵座像

長尾寺の仁王門を左に折れ、直ぐ先の四つ辻を右に折れて道を南に向かう。県道10号と交差する手前、道の右手に墓石が並ぶが、その一角にコンクリート造りの小祠があり、その脇に「秋田清水久兵衛地蔵座像 明和九年(1772)に出羽国秋田の清水久兵衛が建立した三界萬霊供養の地蔵座像」とある。

長尾寺の仁王門を左に折れ、直ぐ先の四つ辻を右に折れて道を南に向かう。県道10号と交差する手前、道の右手に墓石が並ぶが、その一角にコンクリート造りの小祠があり、その脇に「秋田清水久兵衛地蔵座像 明和九年(1772)に出羽国秋田の清水久兵衛が建立した三界萬霊供養の地蔵座像」とある。先回の散歩で、長尾寺手前で同じく清水久兵衛の標石があったが、その説明に「六年後の明和九年に、南の県道高松・長尾・大内線と市道筒井・北原線の交差点北詰の、木戸家の墓地に清水九兵衛は立派な三界万霊供養の地蔵坐像を建立している」とあった地蔵座像がこれである。

茂兵衛道標(139度目)

南に下り鴨部川に架かる塚原橋の手前200m辺り、道の左手にブロック塀に囲まれたような茂兵衛道標がある。「大窪寺道 是より四里 東 白鳥四里 西 琴平十里 左 長尾寺伽藍 明治二十九」といった文字が刻まれる。茂兵衛139度目の巡拝時のもの。

現在はT字路ではあるが、往昔道は東西に通り、東の白鳥宮、西の琴平宮への分岐点であったのだろうか。

南に下り鴨部川に架かる塚原橋の手前200m辺り、道の左手にブロック塀に囲まれたような茂兵衛道標がある。「大窪寺道 是より四里 東 白鳥四里 西 琴平十里 左 長尾寺伽藍 明治二十九」といった文字が刻まれる。茂兵衛139度目の巡拝時のもの。

現在はT字路ではあるが、往昔道は東西に通り、東の白鳥宮、西の琴平宮への分岐点であったのだろうか。塚原橋北詰の標石

鴨部川の北詰、道の右手の草叢の中に「大くぼ* 百七十*」と刻まれた標石が残る。

鴨部川の北詰、道の右手の草叢の中に「大くぼ* 百七十*」と刻まれた標石が残る。●鴨部川

多和地区の額峠(がくたわ)の北の河川の水を集め讃岐平野を下る。県道3号も通る額峠は分水界。峠を越えると吉野川水系曽江谷川の上流部となる。

地蔵堂と「誰が袖」標石

鴨部川を渡ると東から県道3号が合流し、五差路の交差点となる。遍路道は県道3号の東、鴨部川の左岸を通る道をとる。道の右側にある小さな地蔵堂を越えると、道の左手に標石。長い袖が特徴的な「誰が袖」風といった標石。

鴨部川を渡ると東から県道3号が合流し、五差路の交差点となる。遍路道は県道3号の東、鴨部川の左岸を通る道をとる。道の右側にある小さな地蔵堂を越えると、道の左手に標石。長い袖が特徴的な「誰が袖」風といった標石。手印と共に正面に「右長尾道 十五丁 やくり三里」とある。「右」は長尾寺と逆方向。道の反対側にあったとすれば長尾寺も八栗寺も方向としては理屈に合うが、そうなれば手印は長尾寺と逆を指すことになる。どういうこと?

●誰が袖標石

「誰(た)が袖標石」は便宜的につけたもの。古今集にある「色よりも香りこそあわれと思ほゆれ 誰が袖触れし宿の梅ぞも」の風情より。

石造大灯籠と地蔵堂

ほどなく道の右手に自然石の大きな灯籠があり、その直ぐ先の四つ辻角の建物前に小さな地蔵堂がある。

ほどなく道の右手に自然石の大きな灯籠があり、その直ぐ先の四つ辻角の建物前に小さな地蔵堂がある。四つ辻に道案内があり、遍路道は直進、左「行基苑 から風呂」 とあった。

●行基庵・から風呂

から風呂は古代のサウナ。行基が地元民の病気治癒を願って造ったと伝わる。から風呂傍に行基堂(行基苑は公園)もあるようだ。場所は熊田池の畔。先回メモした静御前が義経の菩提を弔うべく結んだ庵・静薬師堂は熊田池の直ぐ南、鍛冶池の畔にある。

一心庵

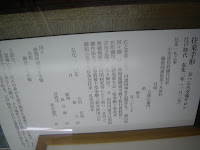

しばらく道を進むと、道の右手に「旧へんろ道」の案内があり、大窪寺への道筋が記されている。その建物南の庭に石造物が並び、お堂らしき建物の前に「一心庵」とある。案内には「明和元年(1764)印誉意心法師の草創で本尊は阿弥陀如来。へんろ道の沿道にあり18世紀の終わりに小豆島肥土山の接待講が「常接待」をしているなど、かなり広汎な地域からの出張接待があった。

なお手水鉢に「寛政3年(1791)御料小豆島肥土山邑 万人講 施主太田氏妻」とあり、小豆島で大庄屋を勤めた太田氏であり、今日も農村歌舞伎の盛んな肥土山であることから、当塚原が50年ほど前まで歌舞伎の盛んであった土地柄とあわせて注目したいのである」とある。

しばらく道を進むと、道の右手に「旧へんろ道」の案内があり、大窪寺への道筋が記されている。その建物南の庭に石造物が並び、お堂らしき建物の前に「一心庵」とある。案内には「明和元年(1764)印誉意心法師の草創で本尊は阿弥陀如来。へんろ道の沿道にあり18世紀の終わりに小豆島肥土山の接待講が「常接待」をしているなど、かなり広汎な地域からの出張接待があった。

なお手水鉢に「寛政3年(1791)御料小豆島肥土山邑 万人講 施主太田氏妻」とあり、小豆島で大庄屋を勤めた太田氏であり、今日も農村歌舞伎の盛んな肥土山であることから、当塚原が50年ほど前まで歌舞伎の盛んであった土地柄とあわせて注目したいのである」とある。正面建物には真言宗一心庵。手水鉢のある右手のお堂前には「波切不動」と記された石碑がある。お堂には波切不動が祀られているのだろう。

お堂傍、道沿いに自然石の標石。手印と共に「右へんろ道 大窪寺二里 文化四」といった文字が刻まれる。指示方向と大窪寺方向が合わない。道の左手にあったものだろう。

高地蔵と石仏群

旧道を進んだ遍路道は県道3号と合流。その合流点手前右手にお堂、そして高地蔵や石仏群が並ぶ。案内には「高地蔵界隈 此処は旧長尾西・長尾名・前山村の3か村の村境である。「高地蔵」は、台座の上に座り、4メートルに余る高さなのでこの名がある。元の3か村の庄屋が発起人となって、文久元年(1861)に建立したものである。

旧道を進んだ遍路道は県道3号と合流。その合流点手前右手にお堂、そして高地蔵や石仏群が並ぶ。案内には「高地蔵界隈 此処は旧長尾西・長尾名・前山村の3か村の村境である。「高地蔵」は、台座の上に座り、4メートルに余る高さなのでこの名がある。元の3か村の庄屋が発起人となって、文久元年(1861)に建立したものである。地蔵菩薩は、地獄・餓鬼・畜生・修羅・人間・天上と輪廻する衆生を救済してくれるところから、当地では毎年3月に、この地蔵を「流れ灌頂の本尊」として法要を行い、「三界万霊」「永代有縁無縁」の供養をしている。

「大師堂」は、自然の巨岩に大師像を彫ったものをお堂で覆い、阿弥陀三尊をもお祀りしている。 少し奥まったところに「忠左衛門」の墓碑がある。四国霊場を136度巡拝したという、芸集(広島)山形郡中原村の忠左衛門を供養するために、地元の弁蔵・伊三良が発起人となって建立したものである。

道路の改修で、昔と面影は変わったが、人々は聖地の霊験を信じて、近在のいやしの空間となっている」とある。

高地蔵にお参り。大師堂は道端の小屋とは思えず、眼前の巨岩に彫られた石仏が大師像であろうか(不動明王のようであり、大師像?とは思いながらも)、であれば大師堂のお堂は壊れたのだろうか、などと思い込み、小屋(大師堂)に入ることなく石仏群の辺りを彷徨った。

後でわかったことではあるが、小屋の中に大師像、阿弥陀像と共に卵型の忠左衛門の墓碑もあったようだ。

高地蔵にお参り。大師堂は道端の小屋とは思えず、眼前の巨岩に彫られた石仏が大師像であろうか(不動明王のようであり、大師像?とは思いながらも)、であれば大師堂のお堂は壊れたのだろうか、などと思い込み、小屋(大師堂)に入ることなく石仏群の辺りを彷徨った。

後でわかったことではあるが、小屋の中に大師像、阿弥陀像と共に卵型の忠左衛門の墓碑もあったようだ。 大師像や忠左衛門の墓石は見逃したが巨岩に彫られた石仏群は印象に残る。「少し奥まったところに忠左衛門の墓碑がある」との記述を読み間違え、旧道側から続く石段を上るのが「奥」だろうと進むと、県道3号側に出る。そこにも巨岩に彫られた石仏と同じ風情の石仏が並んでいた。「一貞作」とも刻まれており、どうも地元の仏師の作のようだ。忠左衛門の墓標を探し彷徨うが、見つかることがなかったのは上述のとおり。

大師像や忠左衛門の墓石は見逃したが巨岩に彫られた石仏群は印象に残る。「少し奥まったところに忠左衛門の墓碑がある」との記述を読み間違え、旧道側から続く石段を上るのが「奥」だろうと進むと、県道3号側に出る。そこにも巨岩に彫られた石仏と同じ風情の石仏が並んでいた。「一貞作」とも刻まれており、どうも地元の仏師の作のようだ。忠左衛門の墓標を探し彷徨うが、見つかることがなかったのは上述のとおり。●馬の墓

大師堂の道側に「馬の墓」の案内。「1950年代までは、馬車・荷馬車が陸上輸送の主力であった。現在の自動車の前身である。

大師堂の道側に「馬の墓」の案内。「1950年代までは、馬車・荷馬車が陸上輸送の主力であった。現在の自動車の前身である。この付近は燃料である薪炭や、前山の水車で製造された小麦粉などが荷馬車で運ばれた。 志度・長尾から今の前山ダムのある中津までの馬車も通っており、長い年月の間には曳き馬が死ぬこともあったのである。

こうした馬の墓が何か所かある。人の墓と同じように動物の墓も作られ、懇ろに葬られるのである」と記される。

傍には石に馬が彫られた「馬の墓」があった。このように実際に馬が彫られたものはあまり見かけることはなかった。

一貞作の石仏群

一旦県道3号に出た遍路道は、ほどなく左の旧道へと斜めに入る。しばらく道なりに進むと自然石に刻まれた道祖神、また双体道祖伸に続き道の左右に石仏群が並ぶ。作風は高地蔵のところで見た「一貞作」と刻まれた石仏と同様のテイスト。道の右手の塀囲いのお宅の主が「一貞」さんだろうか。

一旦県道3号に出た遍路道は、ほどなく左の旧道へと斜めに入る。しばらく道なりに進むと自然石に刻まれた道祖神、また双体道祖伸に続き道の左右に石仏群が並ぶ。作風は高地蔵のところで見た「一貞作」と刻まれた石仏と同様のテイスト。道の右手の塀囲いのお宅の主が「一貞」さんだろうか。石仏群の中に手印と共に「へんろ道」と刻まれた自然石の標石があった。

徳右衛門道標

道を進むと左手に道標があり「徳右衛門道標」との案内があり、「武田徳右衛門の道標 大師像 是より大窪寺迄二里半 寛政六年(1794)、伊予の越智郡朝倉上村生まれの徳右衛門は長尾西村の十蔵をスポンサーにしてこの道標を建てている。

道を進むと左手に道標があり「徳右衛門道標」との案内があり、「武田徳右衛門の道標 大師像 是より大窪寺迄二里半 寛政六年(1794)、伊予の越智郡朝倉上村生まれの徳右衛門は長尾西村の十蔵をスポンサーにしてこの道標を建てている。徳右衛門は文化十一年(1814)十二月に没するまで約百基の道標を建てているが、この道標はいよいよ初期のものである。

さぬき市内にはこれをいれて四基の徳右衛門道標がある」と記されている。

遍路道を歩くと時に徳右衛門道標に出合うが、この道標は常の徳右衛門道標と異なっている。柱頭は常のカマボコ型ではなく四角錘。大師像も常のものより大きく、また通常大師像の上にある梵字はない。また、常は側面や裏面に架かれる施主や願主、建立年などがすべて前面だけに刻まれている。

「伊勢大神宮献鐙田」の自然石碑

遍路道を進み、左手に「伊勢大神宮献鐙田」と刻まれた自然石碑。安政四年の建立。鐙は「あぶみ」。音読みは「とう」。鐙田(とうでん)をお伊勢さんに献上したのだろうか?とはいえ「鐙田」ってなにかわからない。

遍路道を進み、左手に「伊勢大神宮献鐙田」と刻まれた自然石碑。安政四年の建立。鐙は「あぶみ」。音読みは「とう」。鐙田(とうでん)をお伊勢さんに献上したのだろうか?とはいえ「鐙田」ってなにかわからない。前山ダム

遍路道は一旦県道3号に合流するが、その先で県道から左に斜めに入り旧道に。鴨部川に沿って道を進むと前面に前山ダム。遍路道はダム堰堤で行き止まりとなる。堰堤手前から県道3号に迂回する石段を上り県道3号に戻る。

遍路道は一旦県道3号に合流するが、その先で県道から左に斜めに入り旧道に。鴨部川に沿って道を進むと前面に前山ダム。遍路道はダム堰堤で行き止まりとなる。堰堤手前から県道3号に迂回する石段を上り県道3号に戻る。鴨部川の洪水治水対策、長尾・志度の上水利水対策として建設された。

茂兵衛道標(242度目)

県道3号に上る。県道3号がダム湖南を東へと折れる手前、道の左手に茂兵衛道標が立つ。ダム湖に沈んだ遍路道から移されたものではあろう。手印と共に「長尾寺 大窪寺 明治四十五年」いったと文字が刻まれる。

県道3号に上る。県道3号がダム湖南を東へと折れる手前、道の左手に茂兵衛道標が立つ。ダム湖に沈んだ遍路道から移されたものではあろう。手印と共に「長尾寺 大窪寺 明治四十五年」いったと文字が刻まれる。その傍に「遍路道」の案内と大窪寺までのルートが示されており、「前山ダムより西に入って、花折峠を越え、谷川沿いの谷川沿いを辿ったものでした」と記される。この記述が現在のことか、過去のルートのことかわかりにくい。また「前山ダムを西に入る」もちょっと混乱。県道3号は鴨部川に沿って西に向かいその先で南に折れて前述「額峠」を越えて続くが、花折峠は前山ダムの西端部に南から流れ込む鴨部川支流に沿って花山峠に向かうようだ。

説明は少しわかりにくいが、地図があるのでそれを目安とすればいい、かも。

前山おへんろ交流センター

花折峠への道を確認すべく地図をみていると、前山ダム湖の南、県道3号わきに「前山おへんろ交流センター」があった。花折峠越えの前にちょっと立ち寄り休憩とする。

●茂兵衛道標

センター手前には野仏群、センター前にはダム建設などでこの地にまとめられた標石が並んで建っていた。その中に茂兵衛道標もあった。手印と共に「大窪寺 長尾寺 明治三十四」といった文字が刻まれる茂兵衛184度目のこの道標は、前山ダム堰堤手前の遍路道にあったもの、と言う。

センター手前には野仏群、センター前にはダム建設などでこの地にまとめられた標石が並んで建っていた。その中に茂兵衛道標もあった。手印と共に「大窪寺 長尾寺 明治三十四」といった文字が刻まれる茂兵衛184度目のこの道標は、前山ダム堰堤手前の遍路道にあったもの、と言う。●納札俵

センター内に入る。休憩所とともに遍路関係の資料が展示されていた。予想外の充実した展示内容であった。中でもはじめて知ったのが納札俵。「遍路行者を接待した際に受け取った納札を収める俵。接待は遍路行者の工程を扶助するものであると同時に、各家の厄や災いを託す願いも込められた。また、霊場を巡ったものと同じ利益があるものと言う。

センター内に入る。休憩所とともに遍路関係の資料が展示されていた。予想外の充実した展示内容であった。中でもはじめて知ったのが納札俵。「遍路行者を接待した際に受け取った納札を収める俵。接待は遍路行者の工程を扶助するものであると同時に、各家の厄や災いを託す願いも込められた。また、霊場を巡ったものと同じ利益があるものと言う。それ故、接待の証左となる納札は大切にされ、その集積となる俵を家屋の梁に括り、家内安全を願った。また、稲わら製であることから五穀豊穣の祈願にもなるという。

この度は大・小ふたつの俵を出品するが、ちいさいものには数十年、大きな俵になると100年間を越える納札が納められているという」とあった。

●往来手形

また、遍路が携えた往来手形の原本も展示されていた。現代訳がついており、それによると「江戸時代の弘化二年(1825)、越後国蒲原郡下木津村の百姓五郎右衛門の弟毎太(25歳)に対し小笠原信助御代官所が出した往来一札。村の庄屋栄太、組頭甚兵衛、百姓代弥右衛門の印がある。内容は、諸国の神社仏閣拝礼の旅であり、関所を通して頂きたい。宗派は禅宗。途次病死の折は在所の作法で埋葬願いたい」といったことが書かれていた。実物を見たのははじめてであり。個人名がリアリティを増す。

また、遍路が携えた往来手形の原本も展示されていた。現代訳がついており、それによると「江戸時代の弘化二年(1825)、越後国蒲原郡下木津村の百姓五郎右衛門の弟毎太(25歳)に対し小笠原信助御代官所が出した往来一札。村の庄屋栄太、組頭甚兵衛、百姓代弥右衛門の印がある。内容は、諸国の神社仏閣拝礼の旅であり、関所を通して頂きたい。宗派は禅宗。途次病死の折は在所の作法で埋葬願いたい」といったことが書かれていた。実物を見たのははじめてであり。個人名がリアリティを増す。そのほか興味深い品が数多く展示されていた。

峠道の徳右衛門道標

思いがけず興味深い展示物に出合った交流センターを出て花折峠への上り道に入る。道は県道3号が前山ダム湖南西端から東へと折れる箇所から南に入る。道は峠越えの山道との予想に反し完全舗装されている。トラックの往来が多いのは、砕石場といったなんらかの施設があるからだろうか。

思いがけず興味深い展示物に出合った交流センターを出て花折峠への上り道に入る。道は県道3号が前山ダム湖南西端から東へと折れる箇所から南に入る。道は峠越えの山道との予想に反し完全舗装されている。トラックの往来が多いのは、砕石場といったなんらかの施設があるからだろうか。鴨部川水系の花折川の谷筋左岸を進み大きなヘアピンカーブで右岸に移る。峠道を上りはじめて20分ほど、高度を50mほど上げたところ、道の左手に大師座像を刻んだ自然石の道標が立つ。「是より於くぼ迄 二里 願主 予州 *右ヱ門」と刻まれるようであり、徳右衛門道標とされる。

花折峠道の遍路休憩所

右岸から左岸に、更に右岸へと花折川に沿って道を上る。標高286m辺りで源流点となった花折川の谷筋から離れた道はヘアピンで一気に高度を50mほど上げると標高350m辺りにさぬき市建設残土処分場があった。道が舗装整備されているのはこういった施設もその因のひとつであろうか。

右岸から左岸に、更に右岸へと花折川に沿って道を上る。標高286m辺りで源流点となった花折川の谷筋から離れた道はヘアピンで一気に高度を50mほど上げると標高350m辺りにさぬき市建設残土処分場があった。道が舗装整備されているのはこういった施設もその因のひとつであろうか。標高350m辺りからは緩やかに高度を上げ標高385mの辺りに遍路休憩所があった。傍に「古道と砦」の案内。「江戸時代初期に、「元暦のむかし、義経が矢(屋)島に向かった路」と澄禅大徳が『邊路日記』に書き、巨石に目印として銭をはさんで、平氏が祖谷へと落ちて行ったとの伝承のある古道―花折道(約2キロ)、少し北へ下ったところに標識がある。 東讃岐の豪族寒川氏の居城『昼寝城』関連の砦跡が、今も山の尾根で観察できる場所がすぐ北側にある」と記される。

阿波の勝浦に上陸し、海岸線に近い阿讃国境の大阪峠を越え海岸線を進み、長尾街道で道を西にとり、田面峠を越えて長尾に至り、そこから北上し屋島に向かった、とするのがよく言われる奇襲路とすれば、この花折道を通ることはないだろうな?とも思いながら、それよりなにより、今更北に戻る気力もない。あれこれチェックすると舗装道から離れた道を地元の有志が開きているとのこと。それが花折道ということだろうか。

花折峠の地蔵標石

遍路休憩所からもしばらく緩やかな上りが続き標高400m辺りでピークとなる。峠特有の切通しといった風情の左手に石造物が並ぶ。傍に案内があり「相草東峠 七十丁の標石」の案内があり、「この峠を東花折峠とも呼ぶ。その昔、神仏に加護を願って供える柴を手折ったとことだという。

ここから結願の大窪寺まで、約7.6キロメートルと案内したもの。

遍路休憩所からもしばらく緩やかな上りが続き標高400m辺りでピークとなる。峠特有の切通しといった風情の左手に石造物が並ぶ。傍に案内があり「相草東峠 七十丁の標石」の案内があり、「この峠を東花折峠とも呼ぶ。その昔、神仏に加護を願って供える柴を手折ったとことだという。

ここから結願の大窪寺まで、約7.6キロメートルと案内したもの。南へ数百メートル行った、道の右側の主を、先生墓(医者の墓明治五年没)と呼んでいる。紀州若山春日山の住人とお位牌にある。

晩年当地で施療していたが、遺言によって、ここに墓を建てた。回向をお願いします」とあった。

今まで花折峠と書いてきたが、「東花折峠」が正確な呼称のようだ。その峠の左手、ブロックの中に地蔵座像。台座に「七十丁」と刻まれる。またその右側には遍路墓。「寛政七年 大阪」「寛政六年」といった文字が刻まれる。

左手には地蔵世話人の石碑が立っていた。峠さんという名前も刻まれる。この辺りには多い姓のようである。

●馬の墓

峠の少し手前、道から少し奥まったところに馬の墓がある。舟形石に「明治二」といった文字とともに馬が彫られていた。前述、高地蔵の所でも馬の像が刻まれた馬の墓があったが、馬頭観音ではなく、直接馬が彫られる供養塔は今まであまり見かけたことはなかったように思う。

峠の少し手前、道から少し奥まったところに馬の墓がある。舟形石に「明治二」といった文字とともに馬が彫られていた。前述、高地蔵の所でも馬の像が刻まれた馬の墓があったが、馬頭観音ではなく、直接馬が彫られる供養塔は今まであまり見かけたことはなかったように思う。69丁石・68丁石

峠を越えると直ぐに民家がある。その先から道は緩やかに下りはじめ、ほどなく道の左手に地蔵丁石。「六十九丁」と刻まれる。峠の地蔵台座にあった「七十丁」から大窪寺まで丁石が続く。

六十九丁石のある辺りから道の左手に沢が現れる。花折峠が分水界ともなっているので、この沢は吉野川水系の川に注ぐことになる。道を少し下るとその先にも上部が破損した丁石。「六十八」丁石だろう。

峠を越えると直ぐに民家がある。その先から道は緩やかに下りはじめ、ほどなく道の左手に地蔵丁石。「六十九丁」と刻まれる。峠の地蔵台座にあった「七十丁」から大窪寺まで丁石が続く。

六十九丁石のある辺りから道の左手に沢が現れる。花折峠が分水界ともなっているので、この沢は吉野川水系の川に注ぐことになる。道を少し下るとその先にも上部が破損した丁石。「六十八」丁石だろう。先生墓と67丁石

道の左手に小祠。ここが峠の案内にあった「先生墓」だろう。お堂の中に梵字と大師像らしきものが祀られていた。記事によっては大師堂とも記されている。

道の左手に小祠。ここが峠の案内にあった「先生墓」だろう。お堂の中に梵字と大師像らしきものが祀られていた。記事によっては大師堂とも記されている。先生墓の傍にも丁石。これも摩耗し文字が読めないが、この先で現れた丁石が六十六とあったので、ここは六十七丁ではあろう。先の「六十八」丁石も、この六十七からの逆算ではある。

66丁石

峠越えの道が里に下り、里道と合流する手前、左手に案内板。「道の辻 六十六丁石」とあり、「大窪寺まで約.2キロメートル。右(西)からの牛の首峠・山伏峠を登って来た道と合流する。

左に行くとほどなく県道(志度山川線)に出る。昔は額村と呼ばれたところである。

峠越えの道が里に下り、里道と合流する手前、左手に案内板。「道の辻 六十六丁石」とあり、「大窪寺まで約.2キロメートル。右(西)からの牛の首峠・山伏峠を登って来た道と合流する。

左に行くとほどなく県道(志度山川線)に出る。昔は額村と呼ばれたところである。南へ約1キロメートル行くと、左かなたの山麓に細川家住宅が見えてくる。右へ少し山を登ると、旧へんろ道の石垣上に「御接待 一萬五千人所」と書いた供養碑が建っている」と記される。

案内板傍には丁石ともう1基石仏が並ぶ。牛の首峠、山伏峠、また「御接待 一萬五千人所」の碑は特定できず。

お堂と65丁石

里道を左に進むとほどなく県道3号に合流する。合流点の県道左側に鉄骨造りのお堂があり、延命地蔵尊2基が並ぶ。

里道を左に進むとほどなく県道3号に合流する。合流点の県道左側に鉄骨造りのお堂があり、延命地蔵尊2基が並ぶ。その傍に「*十五丁」と刻まれた舟形地蔵丁石が立つ。傍には「六十五丁 南進して大窪寺へ六十五丁(約7キロメートル)このあたりを額峠という。 昔、讃岐国の現さぬき市以東と小豆島を領有した昼寝城主寒川氏の重臣で、奥山村政所額氏の領邑である。

源平合戦のとき開戦の合図の鏑矢が到着した場所をヤトコと呼んだという伝承がある。また、義経の一隊が屋島からの兵士を捕らえて平家の布陣を聞き出したとも言い伝えている。 額村から「ヒロソ」を経て墓松のところから昼寝城へ通じる道があって、古大窪へも行くことができた。

北進すると中津(前山ダム)へ下り、西へ行くと鹿庭(三木町神山)に通じる」と記される。

案内にある説明がよくわからない。とりあえず、ここに65丁石がある、ということだけに留めて先に進む。

●額峠(がくとう)

里道が県道3号と交差する辺り、標高368m地点が額峠であろう。峠の北には前述鴨部川の源流域、峠の南には吉野川水系祖江谷川へと水を集める支流(槙川・額川)の上流部となっている。額峠が分水界ということだ。

峠の南も香川県さぬき市ではあるが、讃岐に注ぐ水系を離れ、阿波に注ぐ吉野川水系に足を踏み入れたわけであり、往昔の往来の観点から云えばここは文化圏としては阿波だろう。嫁取りも阿波が多かった、とか。ちなみにこの地を開墾した真部助光氏の祖は額孫右衛門。讃岐でしばしば登場する神櫛王の末裔とする、との記述があった。

64丁石・63丁石

峠を少し下ると県道右手に2基の石仏が見える。1基上部が欠けているが、もう1基には「六十四丁」の文字が見える。更に下りこれも道の右手に2基の石仏があり、そのうち1基に「六十三丁 明和」と刻まれた丁石が続く。

峠を少し下ると県道右手に2基の石仏が見える。1基上部が欠けているが、もう1基には「六十四丁」の文字が見える。更に下りこれも道の右手に2基の石仏があり、そのうち1基に「六十三丁 明和」と刻まれた丁石が続く。この辺り多和額。多和は一般的には「たわんだ」ところ。ただ、この多和はかつて奥山村と呼ばれたところ。大正8年(1919)に奥山村から多和村に改名したようだ。たわんだ=湾曲した地形からの命名ではあろうが、多和は北から南まで結構長く、どこがたわんだ地形として特徴的であったのか特定できない。

60丁石・57丁石

更に下ると道の左手に、牧場口バス停。その傍に六十丁と刻まれた丁石がある。その少し先に県道の左手を斜めに入る道がある。その入り口には「細川家住宅」の案内。前述案内にあった住宅でもあるので、とりあえず左の道に入る。

更に下ると道の左手に、牧場口バス停。その傍に六十丁と刻まれた丁石がある。その少し先に県道の左手を斜めに入る道がある。その入り口には「細川家住宅」の案内。前述案内にあった住宅でもあるので、とりあえず左の道に入る。少し進むとT字路が。その角に57丁が立つ。遍路道は先に進むが、T字路を左に折れて細川家住宅にちょっと立ち寄る。

細川家住宅

T字路を左に折れ道なりに進むと、道の左手に「細川家住宅」を案内する表示があり、道から少し上ったところに細川家住宅が建つ。案内には「国指定重要文化財 細川家住宅 さぬき市多和額東 四六 山の自然を利用し母屋、納屋、便所、木納屋などを並べた屋敷取りをしている。母屋は梁行6.1メートル(三間半)桁行12.8メートル(六間)で十八世紀初め頃の建物と推定される。屋根はカヤぶきで下までふきおろしたツクダレ形式である。周囲の壁は柱を塗り込んだ大壁造りであり、開口部は片壁引戸で狭い内部の柱はすべて栗の曲材を巧みに使い、ちょうな仕上げになっている。間取りは横三間取りで土間(ニワ)土座、座敷になっている。ニワはタタキニワでカマド、大釜、カラウス等が置かれている。土座は中央にいろりがあり、四国では最古の様式である。座敷は竹座で北中央に仏壇がある。

T字路を左に折れ道なりに進むと、道の左手に「細川家住宅」を案内する表示があり、道から少し上ったところに細川家住宅が建つ。案内には「国指定重要文化財 細川家住宅 さぬき市多和額東 四六 山の自然を利用し母屋、納屋、便所、木納屋などを並べた屋敷取りをしている。母屋は梁行6.1メートル(三間半)桁行12.8メートル(六間)で十八世紀初め頃の建物と推定される。屋根はカヤぶきで下までふきおろしたツクダレ形式である。周囲の壁は柱を塗り込んだ大壁造りであり、開口部は片壁引戸で狭い内部の柱はすべて栗の曲材を巧みに使い、ちょうな仕上げになっている。間取りは横三間取りで土間(ニワ)土座、座敷になっている。ニワはタタキニワでカマド、大釜、カラウス等が置かれている。土座は中央にいろりがあり、四国では最古の様式である。座敷は竹座で北中央に仏壇がある。昭和四十六年六月に国の重要文化財に指定され昭和五十二年に解体修理を行い元の姿に復元された。 昭和五十三年三月」とある。

江戸時代に普通に見られた農家ということである。ツクダレ形式とは雪を滑り落ち易くするため、軒先まで低く草葺屋根を葺き下ろしたものである。

56丁石と小祠脇に55丁石

57丁石の建つT字路まで戻り、旧道を先に進むと直ぐに県道3号に合流。道の右手に56丁の舟形地蔵丁石。上部が少し欠けている。

57丁石の建つT字路まで戻り、旧道を先に進むと直ぐに県道3号に合流。道の右手に56丁の舟形地蔵丁石。上部が少し欠けている。更に道を進み、同じく右手に小祠がふたつ並び、その傍に舟形地蔵。「五十五丁」と刻まれる。

3基の地蔵丁石と馬頭観音

更に少し先、道の右手に4基の石仏が並ぶ。そのうち1基は「馬頭観音 大正二」と刻まれる。その他の3基は舟形地蔵丁石。「*十四丁 明和元」「是与札所に五十丁 宝暦」「五十三丁 宝暦九」と刻まれる。

更に少し先、道の右手に4基の石仏が並ぶ。そのうち1基は「馬頭観音 大正二」と刻まれる。その他の3基は舟形地蔵丁石。「*十四丁 明和元」「是与札所に五十丁 宝暦」「五十三丁 宝暦九」と刻まれる。右手の多和浦山方面から合わさる沢の合流点辺り、県道右手に壊れた石仏群を見遣り先に進み、多和助光で道は左に折れる。この道は県道3号と国道377号の並走区間となっているようだ。

●助光

助光の地名は、この地を開いた真部助光の名に由来する。

45丁石と一夜庵

国道377号との並走区間となった県道3号を進むと、天体望遠鏡博物館の対面、道の右手の石垣上に「四十五丁」の舟形地蔵丁石が立つ。

国道377号との並走区間となった県道3号を進むと、天体望遠鏡博物館の対面、道の右手の石垣上に「四十五丁」の舟形地蔵丁石が立つ。そのすぐ先、石仏群や青面金剛像が彫られた東谷庚申塔が並ぶお堂があり、案内に「一夜庵 唐から帰国して真言密教の道場の地を探して巡錫していたお大師さんが、当地においでになったとき、山が火を噴き、大鳴動して、人々が恐れおののいていたという。

お大師さんは、ここで一夜の庵を結び、胡麻を焚いて鎮められたと伝えられている。

護摩山の山頂にある巨岩は、大窪寺の寺地を決めたとき、紫雲がたなびいて、聖地の趣を感じて、密教修行の地とされたと言われる。以来、一夜庵として今日を迎えている」とあった。

お大師さんは、ここで一夜の庵を結び、胡麻を焚いて鎮められたと伝えられている。

護摩山の山頂にある巨岩は、大窪寺の寺地を決めたとき、紫雲がたなびいて、聖地の趣を感じて、密教修行の地とされたと言われる。以来、一夜庵として今日を迎えている」とあった。●護摩山・矢倉山

一夜庵の案内の直ぐ先に「護摩山・矢倉山」の案内があり、「護摩山・矢倉山 東谷川を中にして、南に護摩山、北に矢倉山と、当地は西日本では珍しい山や地質で注目されている。 ひつとは千五百万年前の火山活動で、花崗岩の割れ目にマグマが貫入して、そのまま冷えて固まった流紋岩からできた護摩山で、この山の岩頚は香川県自然記念物に指定されている。 もうひとつの矢倉山は、角ばった小石が堆積した角礫凝灰岩でできている。

護摩山には新四国八十八箇所の霊場の石仏が点在し、頂上には大師が護摩を焚いて祈願した巨石がある。

一方、矢倉山には西国三十三箇所霊場の移し霊場が祀られている」とある。

矢倉山にはこの案内板の奥に建つ慰霊碑辺りから上るようだ。

二百万遍供養塔

東谷川を越えると道の右手に『二百万遍供養塔』が立つが、その傍に護摩山の岩頚の案内が再び。「乳白色の岩石で、雲母の結晶や流状構造が肉眼でも観察することができる」とある。

東谷川を越えると道の右手に『二百万遍供養塔』が立つが、その傍に護摩山の岩頚の案内が再び。「乳白色の岩石で、雲母の結晶や流状構造が肉眼でも観察することができる」とある。●護摩山に立ち寄り

山頂の巨岩がいかなるものか、護摩山にちょっと立ち寄る。山麓にあつた金毘羅さん脇から山道を山頂に向かう。新四国霊場の石仏が点在する山道を10分ほどで山頂に到着。巨岩があるわけうだでもなく、即撤退。里から眺めた山頂部の突出したそれが山頂岩頚であったようだ。

山頂の巨岩がいかなるものか、護摩山にちょっと立ち寄る。山麓にあつた金毘羅さん脇から山道を山頂に向かう。新四国霊場の石仏が点在する山道を10分ほどで山頂に到着。巨岩があるわけうだでもなく、即撤退。里から眺めた山頂部の突出したそれが山頂岩頚であったようだ。分岐点に標石

東谷川左岸の国道377号を進む。往昔、人馬がやっと通れる程度の道であったようだが、大正4年(1915)に改修工事がなされ、現在は国道として整備されている。結願の寺・大窪寺へは山道だろうと勝手にイメージしていたのだが、情緒には少々欠けるが快適な道ではある。

東谷川左岸の国道377号を進む。往昔、人馬がやっと通れる程度の道であったようだが、大正4年(1915)に改修工事がなされ、現在は国道として整備されている。結願の寺・大窪寺へは山道だろうと勝手にイメージしていたのだが、情緒には少々欠けるが快適な道ではある。しばらく進むと、道の左手、ガードレールの端、左に道を分けるところに標石。手印と共に「右 へんろ* 左 山道 昭和十二年」とある。なんとなく左に進みそうな道筋であるため、あえて注意をしてくれているのだろう。

38丁石・34丁石跡

道の左手、コンクリート造りの建物の傍、鉄の柵に囲まれた中に「三十八」丁の舟形地蔵丁石。国道はこの辺りから東谷川筋を離れ支尾根を越えて槇川の谷筋へと向かう。

道の左手、コンクリート造りの建物の傍、鉄の柵に囲まれた中に「三十八」丁の舟形地蔵丁石。国道はこの辺りから東谷川筋を離れ支尾根を越えて槇川の谷筋へと向かう。標高350m辺りの東谷川の谷筋から50mほど標高を上げた標高410m辺りが尾根のピークとなるが、その辺りで道の右手から道が合流する。国道改修以前の道筋だろうか。それはともあれ、その合流点の少し手前、法面の窪みに「三十四丁石」の案内。

「雲の峰 三十四丁石 新しい国道の工事で少し位置は動いたが、丁石は崖の上にある。大窪寺の丁石は宝暦十二年(1762)五月から三年間で、七十丁建てられたのである。

一丁目の石碑を除いて、その他の石材は当地より数キロメートル徳島側に入った砥石谷より切り出したものと考えられる。

近世の讃岐は製糖が盛んであった。煮汁を煮詰める大鍋の底を砥ぐために盛んに切り出された」とある。

●旧遍路道

道 案内のある上を彷徨ったが三十四丁の丁石は見付けられなかった。それはそれでいいのだが、ひょっとして遍路道は右から合流する道筋では?国道筋に三十八から三十四までの間の丁石もなかったしなあ、とGoogle Street Viewでチェックする。三十八丁から国道を逸れた道筋に丁石の案内が立っていた。ミスった。が、道を戻る気力なし。

遍路休憩所傍に30丁石

道を進み国道左手に遍路休憩所。その傍に「竹屋敷口 三十丁石」の案内。「大窪寺まで、あとおよそ3.3キロメートルとなった。竹屋敷口・槇川・兼割と、結願寺までの最後の集落へと入って行く。

道を進み国道左手に遍路休憩所。その傍に「竹屋敷口 三十丁石」の案内。「大窪寺まで、あとおよそ3.3キロメートルとなった。竹屋敷口・槇川・兼割と、結願寺までの最後の集落へと入って行く。三十丁、二十九丁の丁石は、高松塩屋町の中條氏の二人の尼僧が施主となっている。「法界萬霊」のためとして、あらゆる霊魂の菩提を祈るもので、この地で二百五十年の歳月を経たものである。このあといよいよ結界に近づく」と記される。

●旧遍路道の丁石

三十四丁の案内の先、国道から左に逸れる道がある。34丁から30丁まで丁石が空いているので、これももしやとGoogle Street Viewでチェックすると、道筋に丁石の案内が立っていた。遍路道はこの国道を逸れた道。ここもミスった。

不動明王と29丁石・27丁石

道の右手に2基の石仏。1基は不動明王、あと1基は舟形地蔵丁石。「廿九丁」と刻まれる。案内にあった尼僧が建てた丁石だ。

道の右手に2基の石仏。1基は不動明王、あと1基は舟形地蔵丁石。「廿九丁」と刻まれる。案内にあった尼僧が建てた丁石だ。国道377号は槇川の谷筋へと下り、右手より槇川に沿って上って来た道と合流する手前に27丁石。「廿七丁」と刻まれる。

26丁石と地蔵堂前の丁石

多和竹屋敷の槇川谷筋からの道との合流点を少し先に行くと、道の左手、電柱脇に舟形地蔵。「*六丁」と刻まれる。次いで、道の右手に小さな地蔵堂。地蔵堂前にも舟形地蔵。「*丁 宝暦十三」と刻まれる。

多和竹屋敷の槇川谷筋からの道との合流点を少し先に行くと、道の左手、電柱脇に舟形地蔵。「*六丁」と刻まれる。次いで、道の右手に小さな地蔵堂。地蔵堂前にも舟形地蔵。「*丁 宝暦十三」と刻まれる。21丁石

地蔵堂の先に槇川。小さな橋が架かる。その手前に北に延びる道があり「歩き遍路」のタグはこの路を指す。が、標石はこの道筋より国道377号筋のほうが多くあるとの記事もあり、国道筋を進む。

と、国道の左手に舟形地蔵があり、21丁石の案内。「国境の二十一丁石 竹屋敷から祖江谷川の支流槇川に沿って、へんろ道が通っていた。途中、光明真言の多数供養塔も建てられている。

この丁石は当地の覚者 三次良と長八の二人が施主となっている。槇川橋より少し北へ行って川を渡り、民家の裏を50メートルほど東へ進むと、二百年前に建てられた四国西国一という大きな庚申塔がある。これから後、川をあっちこっちと渡って大窪寺に至る」とあった。

地蔵堂の先に槇川。小さな橋が架かる。その手前に北に延びる道があり「歩き遍路」のタグはこの路を指す。が、標石はこの道筋より国道377号筋のほうが多くあるとの記事もあり、国道筋を進む。

と、国道の左手に舟形地蔵があり、21丁石の案内。「国境の二十一丁石 竹屋敷から祖江谷川の支流槇川に沿って、へんろ道が通っていた。途中、光明真言の多数供養塔も建てられている。

この丁石は当地の覚者 三次良と長八の二人が施主となっている。槇川橋より少し北へ行って川を渡り、民家の裏を50メートルほど東へ進むと、二百年前に建てられた四国西国一という大きな庚申塔がある。これから後、川をあっちこっちと渡って大窪寺に至る」とあった。案内の遍路道が往昔のものか、現在のものかよくわからない。指示によれば槇川橋西詰から槇川右岸を進み50mほど進んで左岸に渡り庚申塔へ、とあるが、橋らしきものも確認できず、まま、国道筋を進むことにした。少し先に石造物群が見えたのも、国道筋をルートにとった一因。

国道377号と県道3号の分岐点に石造群

21丁石からすぐ先で国道377号と並走してきた県道3号は右に分かれる。その分岐点に上述の石造群が立つ。

21丁石からすぐ先で国道377号と並走してきた県道3号は右に分かれる。その分岐点に上述の石造群が立つ。●伊藤萬蔵の標石

道路側の大きな石碑の正面には「名古屋市西區塩町 伊藤萬蔵」と刻まれ、手印と共に「四国八十八番大窪寺道 四国第八十八番奥之院 阿波国大滝寺江百五十三丁」とある。

伊藤萬蔵寄進の石灯籠や香台は遍路歩きの途次に時に見かけるが道標はあまり記憶にない。

〇伊藤萬蔵

伊藤 萬蔵(いとう まんぞう、1833年(天保4年) -1927年(昭和2年)1月28日)は、尾張国出身の実業家、篤志家。丁稚奉公を経て、名古屋城下塩町四丁目において「平野屋」の屋号で開業。名古屋実業界において力をつけ、名古屋米商所設立に際して、発起人に名を連ねる。後に、全国各地の寺社に寄進を繰り返したことで知られる。68番神恵院の石灯籠、74番甲山寺の香台など遍路歩きの各所で萬蔵寄進の石灯籠、香台に出合った

●徳衛門道標

伊藤萬蔵の標石の左、三つ目の石造物は徳右衛門道標。上部に地蔵坐像。 左へんろ 右あハ

徳右衛門」といった文字が読める。丁数が彫られず、大師像ではなく地蔵坐像の彫られたと徳右衛門道標はあまりみかねない。

伊藤萬蔵の標石の左、三つ目の石造物は徳右衛門道標。上部に地蔵坐像。 左へんろ 右あハ

徳右衛門」といった文字が読める。丁数が彫られず、大師像ではなく地蔵坐像の彫られたと徳右衛門道標はあまりみかねない。●舟形地蔵標石

徳右衛門道標の左は舟形地蔵標石。「左扁んろ道 宝暦十四年 當村おくに」といった文字が刻まれるようだ。

20丁石と槇川の庚申塔

県道3号と分かれた国道377号は北に向きを変える。一度槇川から離れた国道が槇川へと接近し谷筋を上る地点、道の右手に「二十丁」の舟形地蔵丁石。

県道3号と分かれた国道377号は北に向きを変える。一度槇川から離れた国道が槇川へと接近し谷筋を上る地点、道の右手に「二十丁」の舟形地蔵丁石。その対面に国道から下りるステップがあり、そこにお堂が建ち庚申塔が祀られる。 案内には「五穀豊穣・悪疫退散・無病息災・子孫繁栄などを願う庚申信仰は、千年の歴史をもつ民間信仰である。

それは、干支の十干の甲・乙・丙の『庚』と、十二支の子・丑・寅・卯の『甲』の組み合わせで六十日あるいは、六十年ごとに巡ってくる『庚申』に祈願するものである。

ここ槙川の庚申塔は、文化九年(一八一二)に建てられて、四国西国一といわれている。 上の日月から、尊像と六つの手と法具、下の『見ざる』『言わざる』『聞かざる』の三猿や、朝を知らせる鶏まで、儀軌の約束通りの立派な石像である。

主尊は当地のような青面金剛のほかに、帝釈天・猿田彦神などがあって、庚申の日を縁日にしており、古くから地域間の交流がみられたのである」とあった。

高さは1メートル強もある立派なもの。「槇川講中 世話人甚右衛門」と刻まれる。

これが21丁石のところにあった庚申塔。道が改修整備される以前は、21丁石から槇川筋からこの地に遍路道があったのだろう。

19丁石・18丁石

道の右手に19丁石。「札所左十九丁 宝暦十二」といった文字が刻まれる。国道から左へと槙川右岸に渡る道筋を分けた更にその先、これも道の右手に18丁石。「十八」と刻まれた舟形地蔵丁石。共に山側、コンクリートで補強された壁面傍に立つ。

道の右手に19丁石。「札所左十九丁 宝暦十二」といった文字が刻まれる。国道から左へと槙川右岸に渡る道筋を分けた更にその先、これも道の右手に18丁石。「十八」と刻まれた舟形地蔵丁石。共に山側、コンクリートで補強された壁面傍に立つ。17丁石・13丁石

コンクリート面が切れた山側、道の右手に「十七丁」と刻まれた丁石。その先も道の右手に「十三丁」の舟形地蔵丁石が立つ。

コンクリート面が切れた山側、道の右手に「十七丁」と刻まれた丁石。その先も道の右手に「十三丁」の舟形地蔵丁石が立つ。●16丁石から14丁石

17丁と13丁と間が開いている。見落としがないか確認に戻るが丁石は見当たらない。で、21丁石の案内にあった「これから後、川をあっちこっちと渡って大窪寺に至る」との記事を思い起こす。

ひょっとして、国道377号の左に流れる槙川の右岸を通る道筋にあるのでは?と、18丁石の先にあった槙川右岸へと向かう分岐まで戻り、成り行きで道を進み槙川右岸の道に出る。少し進むと道の右手に「十六丁石」の指示がある木標が立つ。予想があたった。

17丁と13丁と間が開いている。見落としがないか確認に戻るが丁石は見当たらない。で、21丁石の案内にあった「これから後、川をあっちこっちと渡って大窪寺に至る」との記事を思い起こす。

ひょっとして、国道377号の左に流れる槙川の右岸を通る道筋にあるのでは?と、18丁石の先にあった槙川右岸へと向かう分岐まで戻り、成り行きで道を進み槙川右岸の道に出る。少し進むと道の右手に「十六丁石」の指示がある木標が立つ。予想があたった。〇16丁石

右手に入る土径を進むと無住かと思われる民家がある。その軒先を抜け、道を進み前面が開けた道の左手に自然石の石碑と共に十六丁石が立つ。旧遍路道の趣を残す景観が、誠にいい。

右手に入る土径を進むと無住かと思われる民家がある。その軒先を抜け、道を進み前面が開けた道の左手に自然石の石碑と共に十六丁石が立つ。旧遍路道の趣を残す景観が、誠にいい。〇15丁石

その少し先、道の左手の小祠に石仏座像と十五丁石が並ぶ。この風情も、いい。

その少し先、道の左手の小祠に石仏座像と十五丁石が並ぶ。この風情も、いい。 15丁を越え、成り行きで進み左に曲がり道に出る。そのT字路に案内があり、「蹴切り石を見越すふたつの丁石 十五丁と十六丁のふたつの丁石の周辺は、もっとも昔のへんろ道の風情を残す地域である。

15丁を越え、成り行きで進み左に曲がり道に出る。そのT字路に案内があり、「蹴切り石を見越すふたつの丁石 十五丁と十六丁のふたつの丁石の周辺は、もっとも昔のへんろ道の風情を残す地域である。北を見ると、瀬戸内海を一跨ぎにして、はるか南海の果てへ通り過ぎていった巨人の伝説で、足蹴りにしたという岩山の情景は、矢筈山の山容を一望できる。 地主墓や弘法大師座像が横に建ち並び、川の水音と、鳥や虫の鳴き声に見せられる場所である」とあった。

巨人伝説のくだりは、そのつながりがよくわからないが、15丁石の横に並ぶ石仏像は大師座像、16丁石横の自然石は地主墓ということだろうか。

〇14丁石

道を進むと、道の右手、畑の向こうの竹林の前に木標が見える。木標までは道らしきものはないのだが、畑の端の畔道を進み木標に。木標には「十四丁」とあり、右を指す。

道を進むと、道の右手、畑の向こうの竹林の前に木標が見える。木標までは道らしきものはないのだが、畑の端の畔道を進み木標に。木標には「十四丁」とあり、右を指す。竹林を抜け、細くなった槙川に架かる橋を渡り左の藪へと入る。道は少々荒れ、大丈夫かな、などと不安になる頃に、「十四丁石」、「十三丁石」の案内。十三丁石は先を指すが、十四丁石は谷側を指すように見える。目をこらすと、道の下、槙川傍に舟形地蔵が見える。

立ち木で体を支え斜面を下りるとそこに「十四丁」と刻まれた舟形地蔵丁石が佇んでいた。橋の架かる以前のへんろ道筋ではあったのだろう。

〇13丁石へ戻る

十四丁石から元の土径に戻り、国道377号下のコンクリート水路溝を進み、民家庭先を抜けて国道377号へのアプローチとなる坂道を上る。国道と対面には先ほど見た13丁の舟形地蔵丁石が立っていた。これで丁石はなんとかつながった。また往昔の遍路道らしき道筋も少しばかりトレースできた。

⒓丁石・11丁石

13丁石まで戻り、先に向かうと、国道左手、ガードレールの外に「十二丁」と刻まれた舟形地蔵丁石。その先、国道右手に「十一丁 宝暦十三年」と刻まれた舟形地蔵丁石が立つ。

13丁石まで戻り、先に向かうと、国道左手、ガードレールの外に「十二丁」と刻まれた舟形地蔵丁石。その先、国道右手に「十一丁 宝暦十三年」と刻まれた舟形地蔵丁石が立つ。お堂の10丁地蔵標石と石仏群

11丁石の対面、国道の左側が少し広くなった駐車スペースとなっており、そこに「大窪へ十丁、脇町へニ百丁」の案内が立ち、「元文三年(1738年)の宝珠を持った 地蔵菩薩坐像 に ”札所へ十丁” と刻み、横の明和四年(1767年)三月建立の 弘法大師坐像 には、”これより脇町二百丁、四国中やどや中” と彫った、地蔵立像があり、「先祖菩提のため」と書いた蓮の花を持った地蔵尊など四体の石像が、一つ屋根の小屋に収まっている。

11丁石の対面、国道の左側が少し広くなった駐車スペースとなっており、そこに「大窪へ十丁、脇町へニ百丁」の案内が立ち、「元文三年(1738年)の宝珠を持った 地蔵菩薩坐像 に ”札所へ十丁” と刻み、横の明和四年(1767年)三月建立の 弘法大師坐像 には、”これより脇町二百丁、四国中やどや中” と彫った、地蔵立像があり、「先祖菩提のため」と書いた蓮の花を持った地蔵尊など四体の石像が、一つ屋根の小屋に収まっている。その周辺は庚申さん、地神さまが祀られる兼割の聖地である」と記される。

どこにお堂が?と、その傍に「兼割庚申塚」の木標が国道から下りる方向を指している。指示に従い取りあえず下りてみる。途中、「十丁石」、「十一丁石」を指示する木標があり、十丁は進行方向、十一丁は国道方向を指す。十一丁は国道に立っていたので、オンコースと先に進むとお堂があった。

どこにお堂が?と、その傍に「兼割庚申塚」の木標が国道から下りる方向を指している。指示に従い取りあえず下りてみる。途中、「十丁石」、「十一丁石」を指示する木標があり、十丁は進行方向、十一丁は国道方向を指す。十一丁は国道に立っていたので、オンコースと先に進むとお堂があった。中には台座に梵字と供に「三界萬霊 従是札所 十丁有」と刻まれた地蔵坐像、台座に手印の刻まれた地蔵坐像、案内にあった地蔵立像(摩耗し文字は読めない)などが並ぶ。お堂傍には青面金剛の彫られた兼割庚申塔も祀られていた。

●お堂から先の遍路道

さて、これから先は?お堂の地蔵坐像の台座に彫られた手印は左手、つまりは国道377号と真逆の槇川右岸を指す。お堂の廻りは獣除けの柵で囲まれてはいるのだが、槇川には石橋も架かり、右岸に渡れそう。とはいえ、古い遍路道の記事には丁石は現在の国道に沿って残るとのこと。結局国道筋に戻り、丁石を目安とした遍路道トレースを続けることにした。

10丁石・9丁石

国道に戻り先に進むと、道の右手、国道より少し奥まったところに舟形地蔵が見える。「十丁」と刻まれる。その先、これも国道右手に「九丁」と刻まれた舟形地蔵が立っていた。

国道に戻り先に進むと、道の右手、国道より少し奥まったところに舟形地蔵が見える。「十丁」と刻まれる。その先、これも国道右手に「九丁」と刻まれた舟形地蔵が立っていた。8丁石・7丁石

今度は国道左手に「八丁」、「七丁」と刻まれた舟形地蔵丁石が続く。

今度は国道左手に「八丁」、「七丁」と刻まれた舟形地蔵丁石が続く。6丁石・5丁石

次いで、国道右手、法面手前に「六丁」と刻まれた舟形丁石。五丁と刻まれた舟形地蔵は国道右手、大窪寺へと国道から左へ折れる角のガードレール手前に立っていた。遍路道はこの角を左に折れ大窪寺への最後のアプローチとなる。

次いで、国道右手、法面手前に「六丁」と刻まれた舟形丁石。五丁と刻まれた舟形地蔵は国道右手、大窪寺へと国道から左へ折れる角のガードレール手前に立っていた。遍路道はこの角を左に折れ大窪寺への最後のアプローチとなる。4丁石・3丁石

ゆるやかな坂を上ると、道の左手に駐車場。道に沿ったコンクリート壁上の駐車場フェンス傍に舟形地蔵が見える。上部が少し欠けた石仏には「四丁」と刻まれていた。

ゆるやかな坂を上ると、道の左手に駐車場。道に沿ったコンクリート壁上の駐車場フェンス傍に舟形地蔵が見える。上部が少し欠けた石仏には「四丁」と刻まれていた。3丁石は道の右手、駐車場の出入口前の一段高い所に立っていた。傍にあった案内には「土佐の井筒屋の建てた丁石 宝暦十二年(1762年)五月吉日、遥か土佐国 ( 現 室戸市佐喜浜 ) の廻船問屋井筒屋「利平治」が、六丁までの丁石を寄進している。

「大窪寺」前の ”一丁地蔵尊” だけが、高さが 124cm ある花崗岩に彫られ、精緻な小屋の中に安置されている。

この ”三丁石” は高さ 64cm、”五丁石” が高さ 53cm、”六丁石” は高さ 65cm の砂岩に、地蔵尊 の立像が彫られている」とあった。

八十八番札所・大窪寺

仁王門

道の合流点先に大きな仁王門が見える。結構新しそう。平成2年(1990)に再建されたようだ。結願の寺へのアプローチは昔からの山門から境内に入ろうと、道なりに先に進む。

道の合流点先に大きな仁王門が見える。結構新しそう。平成2年(1990)に再建されたようだ。結願の寺へのアプローチは昔からの山門から境内に入ろうと、道なりに先に進む。山門

土産店で賑わう山門前に。「八十八番結願所」と刻まれた石柱の上部には左右を指す手印も刻まれる。

土産店で賑わう山門前に。「八十八番結願所」と刻まれた石柱の上部には左右を指す手印も刻まれる。石段を上り山門へ。鐘楼門となっているこの山門は二天門と称される。仁王ではなく大梵天と帝釈天がお寺を護る故とのことである。元禄年間再建された、とのこと。

本堂・阿弥陀堂

二天門を潜ると正面に本堂。その右手に阿弥陀堂。Wikipediaには、「医王山(いおうざん)遍照光院(へんじょうこういん)大窪寺と号する。本尊は薬師如来。宗派は真言宗大覚寺派。

寺伝によれば、奈良時代の養老年間(717年‐724年)に行基がこの地を訪れたとき悪夢を感得し草庵を建て修行をしたのが開基とされ、弘仁年間 (810‐823) に唐から帰朝した空海(弘法大師)が現在の奥の院にある岩窟で虚空蔵求聞持法を修し、谷間の窪地に堂宇を建て等身大の薬師如来坐像を刻んで安置し、また恵果阿闍梨から授かった三国伝来の錫杖を納めて、窪地にちなみ「大窪寺」と名付けたとされている。

二天門を潜ると正面に本堂。その右手に阿弥陀堂。Wikipediaには、「医王山(いおうざん)遍照光院(へんじょうこういん)大窪寺と号する。本尊は薬師如来。宗派は真言宗大覚寺派。

寺伝によれば、奈良時代の養老年間(717年‐724年)に行基がこの地を訪れたとき悪夢を感得し草庵を建て修行をしたのが開基とされ、弘仁年間 (810‐823) に唐から帰朝した空海(弘法大師)が現在の奥の院にある岩窟で虚空蔵求聞持法を修し、谷間の窪地に堂宇を建て等身大の薬師如来坐像を刻んで安置し、また恵果阿闍梨から授かった三国伝来の錫杖を納めて、窪地にちなみ「大窪寺」と名付けたとされている。その後、真済僧正が住職のころ寺領百町四方を結界とし大きく隆盛し、また、女人の参詣を許して勧請を授けたので女人高野として栄えた。そして、天正の兵火や明治33年の大火で苦難を受けたときもあるが結願霊場として法灯を守っている」とある。

本尊の木造薬師如来は常の薬壷ではなく、法螺貝を持つ。厄を吹き払うということのようだ。その法螺貝も痛みが激しく水晶に替えられた、とあった。

また本堂には弘法大師が巡錫中に手にされていた三国伝来(天竺・唐・日本)の杖錫も祀られる、と。大師が唐の恵果大阿闍梨から授かったものと伝わる。168センチ、1.2キロほどのものと言う。一度見てみたい。

この杖錫は天正年間、長曾我部勢の堂宇焼き討ちにも耐え今に伝わるとのこと。それにしても、讃岐の寺は長曾我部勢による兵火で焼失したものが多い。関東では武田信玄の信玄焼きが知られるが、「長曾我部焼き」といった言葉でものこるのだろか。 因みに、天正年間に焼失した堂宇は、江戸時代に高松藩主である松平公にょり七堂伽藍が再建されたが、上述の如く明治33年に失火で股灰燼に帰した。現在の堂宇はほとんどそれ以降の再建と言う。

大師堂

本堂の左手に大師堂。大きな堂宇であるが、昭和59年(1984)に再建されたものとのこと。本堂が二天門正面であったが、大師堂は新築された仁王門からの最初のアプローチ先。

本堂の左手に大師堂。大きな堂宇であるが、昭和59年(1984)に再建されたものとのこと。本堂が二天門正面であったが、大師堂は新築された仁王門からの最初のアプローチ先。宝杖堂

大師堂の傍には結願のお遍路さんが杖を納める宝杖堂も建っていた。杖は年に二度、お焚きあげに供されるとのことである。

大師堂の傍には結願のお遍路さんが杖を納める宝杖堂も建っていた。杖は年に二度、お焚きあげに供されるとのことである。奥の院胎蔵峯寺

お寺さまには奥の院があるという。結願の締めくくりというわけでもないのだが、ちょっとお参りに。大師堂から仁王門へと向かう途中から奥の院へと上る石段がある。石段は直ぐに岩場の多い道に替わる。途中、女体山へと分ける分岐点を左に折れるとほどなく奥の院に着く。1キロ弱。30分もかからない。

お寺さまには奥の院があるという。結願の締めくくりというわけでもないのだが、ちょっとお参りに。大師堂から仁王門へと向かう途中から奥の院へと上る石段がある。石段は直ぐに岩場の多い道に替わる。途中、女体山へと分ける分岐点を左に折れるとほどなく奥の院に着く。1キロ弱。30分もかからない。奥の院のある場所は少し開けており。岩場に食い込んだようなトタン張りの小屋とその左手にふたつの小祠に石仏が座る。小屋は施錠され内部は窺えない。祠の石仏は1基は大師像、もう1基は不動明王の姿に見える。祠の左は危険通行止めとなっていた。

Wikipediaには「境内から女体山への登山道を0.5km上がると奥の院との分岐があり、その0.2km先に堂がある。阿弥陀如来や弘法大師など6体の石仏を祀っていて、その堂の左には、空海が本尊に水を捧げるため杉の根本を独鈷で加持すると湧き出た清水が今も枯れず直径1m弱の池になっている。広場の先(崖崩れの危険の為通行止め)の岩壁に、上には虚空蔵菩薩を下の左右には胎蔵界と金剛界の大日如来を表す3つの梵字が刻まれ、この場所で行が行われたとみられる」とあった。石仏にお参りし境内に下りる。

Wikipediaには「境内から女体山への登山道を0.5km上がると奥の院との分岐があり、その0.2km先に堂がある。阿弥陀如来や弘法大師など6体の石仏を祀っていて、その堂の左には、空海が本尊に水を捧げるため杉の根本を独鈷で加持すると湧き出た清水が今も枯れず直径1m弱の池になっている。広場の先(崖崩れの危険の為通行止め)の岩壁に、上には虚空蔵菩薩を下の左右には胎蔵界と金剛界の大日如来を表す3つの梵字が刻まれ、この場所で行が行われたとみられる」とあった。石仏にお参りし境内に下りる。参道口の道標

参道口、道の反対側の土産物店の前に2基の標石が立つ。舟形地蔵には「二丁 宝暦十二」と刻まれる地蔵丁石、もう1基には「是ヨリ切幡ヘ五里 白鳥ヘ*里半」と刻まれる。

参道口、道の反対側の土産物店の前に2基の標石が立つ。舟形地蔵には「二丁 宝暦十二」と刻まれる地蔵丁石、もう1基には「是ヨリ切幡ヘ五里 白鳥ヘ*里半」と刻まれる。参道口石段前の「八十八番結願所」と刻まれた石碑にも手印で指すように、讃岐の結願の寺から阿波への遍路道を示すようだ。

切幡寺は四国霊場十番札所。阿讃の嶺を越えて10番札所に出る。ルートは大雑把に言えば、大窪寺より吉野川水系日開谷川筋を長野まで進み、そこから南下する日開谷川筋に沿って県道2号を吉野川が開析した低地に向かう。

白鳥は白鳥の社で知られる地。大窪寺から国道377号を長野までは切幡寺ルートと同じ。旧遍路道は長野の先で中尾峠を越えるが、ルートは基本湊川の谷筋を国道377号に沿って進み、途中318号に乗り換え白鳥に。そこからは義経奇襲ルートで知られる大阪峠を越えて1番札所霊山寺に向かうのだろう。1番から10番までは吉野川左岸の低地にあり、それほど距離も離れていないため、ショートカットで切幡寺に下ってから、1番から9番をカバーするということかとも思える。

予土国境からはじめた遍路歩きも、と言うか、標石を目安とした旧遍路道トレースも、当初の伊予をカバーし終え、成り行きで讃岐に足を踏み入れ、讃岐もカバーした。ここまできたら次は阿波と土佐もカバーしようかと。