またついでのことでもあるので、善通寺から金毘羅さんを参拝し金倉寺への遍路道に戻るルートも加えた。善通寺から金毘羅さんはすぐお隣。これまた7キロほどである。善通寺から金毘羅宮を参詣し、七十六番 金倉寺への遍路道に戻る方も多いのでは、との想いではある。

更に追加。善通寺から道隆寺までの遍路道を歩いた後、善通寺赤門筋にある善通寺郷土館を訪れたのだが、そこで頂いた資料に善通寺市内、石神神社経由で金倉寺へと辿る遍路道があり、その遍路道のほうが先回歩いた金倉道への遍路道より古い、とのこと。

旧遍路道を辿る者としては、これをメモしないわけには、ということで元禄の頃の遍路道と郷土館の方がおっしゃる旧遍路道を最後に付け加える。

本日のルート;

■第七十六番札所・金倉寺から第七十七番札所・道隆寺へ

76番札所・金倉寺>金倉寺駐車場入口の標石>県道33号手前に茂兵衛道標(115度目)>六条地蔵堂の標石>国道11号を越え葛原正八幡宮へ>お堂傍に標石>茂兵衛道標(143度目)>2基の標石>道隆寺南の標石>第七十七番札所・道隆寺

■金毘羅経由、金倉寺への遍路道

●多度津金毘羅道;善通寺から金毘羅宮

善通寺赤門>県道24号を右折>護国神社・乃木神社>県道47号に>南部小学校先で県道47号と分かれる>四つ辻の2基の標石(伽藍道が合流)>三界萬霊地蔵尊>原御堂>土讃線踏切手前の金毘羅標石>土讃線脇の金毘羅石灯籠>清少納言 史跡衣掛けの松跡>四国ガスのガスタンク>金倉川に沿って進む>39基の並び石灯籠>大宮橋東詰めに高灯籠>一の橋西詰の金毘羅宮参道口に

〇伽藍道(多度津金毘羅道の枝道)

南大門>鶴ケ峰西>樽池>四つ辻で多度津金毘羅道に合流

●多度津金毘羅道・魚道・遍路道金毘羅宮から金倉寺;

四国ガスのガスタンクに戻る(多度津金毘羅道)>尽誠学園前の標石(魚道が寸断されており、国道319号・県道25号を進む)>金毘羅灯籠の標石へ>金倉寺への遍路道に

■石神神社経由、金倉寺への遍路道

赤門>県道24号>旧多度津金毘羅道>県道48号>3基の標石>石神神社から高松自動車道へ>榎之木涌の標石>かりてい道>道隆寺

■第七十六番 金倉寺から第七十七番札所 道隆寺への遍路道■

金倉寺駐車場入口の標石

金倉寺を離れ、次の札所七十七番 道隆寺へ向かう。寺の西側にある金倉寺駐車場の入口、道脇に標石がある。手印と共に、「へん路みち 明治十九年」と刻まれる。

金倉寺を離れ、次の札所七十七番 道隆寺へ向かう。寺の西側にある金倉寺駐車場の入口、道脇に標石がある。手印と共に、「へん路みち 明治十九年」と刻まれる。県道33号手前に茂兵衛道標(115度目)

駐車場を出て、境内西側の道を北に。道の対面にある御詠歌大和流の総本山・徳善寺を越えた先、県道33号の手前に徳善寺の境内に沿って左に弧を描く道があり、その角に茂兵衛道標が立つ。手印と共に「道隆寺 金倉寺 明治二十三年」の文字が刻まれる。茂兵衛115度目の巡礼時の道標である。

駐車場を出て、境内西側の道を北に。道の対面にある御詠歌大和流の総本山・徳善寺を越えた先、県道33号の手前に徳善寺の境内に沿って左に弧を描く道があり、その角に茂兵衛道標が立つ。手印と共に「道隆寺 金倉寺 明治二十三年」の文字が刻まれる。茂兵衛115度目の巡礼時の道標である。●御詠歌大和流

詠歌とは元は和歌を詠むことを意味したが、御詠歌は巡礼歌の俗称として用いられる。平安期にその起源をもつという巡礼歌は、中世以降盛んとなり全国各地で発展した。大正10年(1921)になり各地に伝えられた巡礼歌を収集・編集し、従来の俗謡としての巡礼歌を近代的な理論に基ずく仏教音楽として巡礼歌を発展させたのが大和流と言う。

詠歌とは元は和歌を詠むことを意味したが、御詠歌は巡礼歌の俗称として用いられる。平安期にその起源をもつという巡礼歌は、中世以降盛んとなり全国各地で発展した。大正10年(1921)になり各地に伝えられた巡礼歌を収集・編集し、従来の俗謡としての巡礼歌を近代的な理論に基ずく仏教音楽として巡礼歌を発展させたのが大和流と言う。大和流は真言宗系ではあるも、特定宗派に属することはなかったが、その後徳的宗派に属する御詠歌流派が誕生した、と言う。

六条地蔵堂の標石

茂兵衛道標手前を左に折れ、弧を描く細路を50mほど西に進み県道を越える。県道を越えた処にある「へんろ道拡張整備」の竣工碑を見遣り北へと進むと、十字路北角に六条地蔵堂がある。その庵の前、石灯籠脇に「右 へんろミ* 明和」などと刻まれた標石がある。

茂兵衛道標手前を左に折れ、弧を描く細路を50mほど西に進み県道を越える。県道を越えた処にある「へんろ道拡張整備」の竣工碑を見遣り北へと進むと、十字路北角に六条地蔵堂がある。その庵の前、石灯籠脇に「右 へんろミ* 明和」などと刻まれた標石がある。国道11号を越え葛原正八幡宮へ

六条地蔵堂の十字路を直進し国道11号を抜けると畑の中を進む遍路道案内は右を示す。正面には清酒金陵の多度津工場があり、迂回するのだろう。右折点には標石らしき石が埋もれるが文字も読めず確証はない。

六条地蔵堂の十字路を直進し国道11号を抜けると畑の中を進む遍路道案内は右を示す。正面には清酒金陵の多度津工場があり、迂回するのだろう。右折点には標石らしき石が埋もれるが文字も読めず確証はない。遍路道案内に従い右折し、畑の中の細路(軽自動車一台が通れる程度)を進み、成り行きで左折し鬱蒼と茂る森に向かう。森は葛原正八幡。玉垣に沿って道を進み、八幡の森ほたるの里とされる緑の中を歩くと立派な随身門がある。

葛原正八幡

随身門を潜り境内に入り拝殿にお参り。かつては一国一社と呼ばれた古い社である。延久五年(1073)、道隆寺住職の勧請による。往時は茶店、宿などで賑わったが、明治5年(1873)の大火により現状のものとなったようだ。

随身門を潜り境内に入り拝殿にお参り。かつては一国一社と呼ばれた古い社である。延久五年(1073)、道隆寺住職の勧請による。往時は茶店、宿などで賑わったが、明治5年(1873)の大火により現状のものとなったようだ。●葛原八幡付近の旧遍路道

成り行きで随身門に進み拝殿から境内を北西に斜めに横切り出口へと向かった。出口は境内西側を北に向かう道に合流するが、その道が東西に走る道路と交差するところに2基の茂兵衛道標がある。

本来の遍路道、清酒工場が建つ前は、清酒工場前で左に折れることなく現在の工場敷地を横断し、この茂兵衛道標へと繋がっていたのではないかと思う。

○延命地蔵尊

ということで手掛りでもないだろうかと社境内と清酒工場敷地が接するところまで戻る。途中には標石もあった。また清酒工場敷地が接する傍には延命地蔵堂が建っていた。

ということで手掛りでもないだろうかと社境内と清酒工場敷地が接するところまで戻る。途中には標石もあった。また清酒工場敷地が接する傍には延命地蔵堂が建っていた。〇標石

延命地蔵堂から境内西側に沿う道を北に進み、右手に忠魂碑を見遣りながら進むと大木の下に「四国のみち」の石碑がある。そして、その横に標石が立つ。手印と共に「こんぞをじみち」と刻まれる。

延命地蔵堂から境内西側に沿う道を北に進み、右手に忠魂碑を見遣りながら進むと大木の下に「四国のみち」の石碑がある。そして、その横に標石が立つ。手印と共に「こんぞをじみち」と刻まれる。〇2基の茂兵衛道標

上述境内出口の2基の道標。左手の道標には「こんぴら道 金倉寺道 明治十九年」、右手は「右丸亀 道隆寺 明治十九年」と刻まれる。共に茂兵衛88度目巡礼時のものである。

上述境内出口の2基の道標。左手の道標には「こんぴら道 金倉寺道 明治十九年」、右手は「右丸亀 道隆寺 明治十九年」と刻まれる。共に茂兵衛88度目巡礼時のものである。□逆南無阿弥陀佛石碑

遍路標石ではないのだが、この社に逆南無阿弥陀佛石碑があると言う。逆文字、というか、裏側から見た南無阿弥陀佛の文字が刻まれる、と。八十八歳のお年寄りの女性が左手で書いたとのこと。物事は時に裏側から見ることも必要との教えのようだ。

遍路標石ではないのだが、この社に逆南無阿弥陀佛石碑があると言う。逆文字、というか、裏側から見た南無阿弥陀佛の文字が刻まれる、と。八十八歳のお年寄りの女性が左手で書いたとのこと。物事は時に裏側から見ることも必要との教えのようだ。これはおもしろそうと石碑を探す。最初は直ぐに見つかるだろうと高を括っていたのだが、これを見付けるのが結構大変だった。昔の資料にはお堂の傍にある、とのことだがお堂は延命地蔵堂だけ。その辺りには見つからない。

それではとグーグルで検索。写真が出て来た。曼珠沙華の花の中に立つとのコメント。お堂はない。曼珠沙華も花が咲いていればすぐわかるだろうが、その季節ではない。県指定天然記念物となっている社叢を彷徨い、それらしき草花が広がるところに石碑が立っていた。場所は上述忠魂碑の南側傍といったところであった。

お堂傍に標石

北にしばらく進むと、道の右手にお堂がある。その北側、畑の角に標石がある。「へんろ道」と刻まれる。

北にしばらく進むと、道の右手にお堂がある。その北側、畑の角に標石がある。「へんろ道」と刻まれる。●壊れた茂兵衛道標〈143度目〉

古い記録には、このお堂の東に破損した上部のみの茂兵衛道標が横倒しになって置いてある、と。あれこれ辺りを探すがそれらしにものは見つからない。 少し南に戻ると十字路角の民家にカーブミラーがあり、その傍に横倒しになった如何にも道標らしきものがあった。「道隆寺道 壱百四十三度目 中務」といった文字が残るとのことである。

茂兵衛道標(143度目)

北に道を進み豊原小学校を越えておおよそ100m、そこにも茂兵衛道標がある。

手印と共に「道隆寺 金倉寺 明治二十八年」といった文字が刻まれる。これも上述壊れた茂兵衛道標と同じく143度目の巡礼時のものである。

北に道を進み豊原小学校を越えておおよそ100m、そこにも茂兵衛道標がある。

手印と共に「道隆寺 金倉寺 明治二十八年」といった文字が刻まれる。これも上述壊れた茂兵衛道標と同じく143度目の巡礼時のものである。2基の標石

北に200mほど進むと、道の右手に2基の標石が立つ。ひとつは坐像の下に手印と共に「すぐへんろみち 是ヨリ札所江五丁」と刻まれた縦長の標石。もうひとつは舟形石仏であり、その台座に「北へん路道」と刻まれる。

北に200mほど進むと、道の右手に2基の標石が立つ。ひとつは坐像の下に手印と共に「すぐへんろみち 是ヨリ札所江五丁」と刻まれた縦長の標石。もうひとつは舟形石仏であり、その台座に「北へん路道」と刻まれる。道隆寺南の標石

道を少し進むと道の右手に「道隆寺右」の案内がある。そこを右に折れ先に進むと十字路に標石がある。手印と共に同じ面に「こんぴら こんさうじ せんつうじ 道」、また別の面には手印と共に「札所」と刻まれる。

道を少し進むと道の右手に「道隆寺右」の案内がある。そこを右に折れ先に進むと十字路に標石がある。手印と共に同じ面に「こんぴら こんさうじ せんつうじ 道」、また別の面には手印と共に「札所」と刻まれる。札所への手印に従い左に折れると第七十七番札所 道隆寺の山門にあたる。

第七十七番札所・道隆寺

真言宗醍醐派大本山の寺院。詳しくは桑多山 明王院 道隆寺(そうたざん みょうおういん どうりゅうじ)と号する。本尊は薬師如来。

仁王門

山門となる仁王門を潜る。身の丈4mほどの仁王像は札所の中でも最大級のもの、とか。

山門となる仁王門を潜る。身の丈4mほどの仁王像は札所の中でも最大級のもの、とか。ブロンズの観音像

境内に入ると参道脇に80センチほどのブロンズ製観音像が並ぶ。像は境内を縫って密門(裏門)までも続いていた。昭和49年(1974)、全国の観音霊場を参拝した信徒さんが発願いし、全国より浄財を集め昭和50年に完成した。その数200体弱とのことである。

境内に入ると参道脇に80センチほどのブロンズ製観音像が並ぶ。像は境内を縫って密門(裏門)までも続いていた。昭和49年(1974)、全国の観音霊場を参拝した信徒さんが発願いし、全国より浄財を集め昭和50年に完成した。その数200体弱とのことである。本堂

境内を進むと正面に本堂。右手に鐘楼、大師堂、その奥に多宝塔と並ぶ。 本尊の薬師如来は秘仏で拝観できないが、脇佛として右に日光菩薩、左に月光菩薩と薬師三尊が並び、その他持国天、多聞天、増長天、広目天の仏法を守護する四天王が立つ。

●薬師三尊

薬師如来を中尊とし、日光菩薩を左脇侍、月光菩薩(がっこうぼさつ)を右脇侍とする三尊形式。

〇日光菩薩・月光菩薩

日光菩薩・月光菩薩は、薬師如来の浄土である東方瑠璃光世界の主要な菩薩であるとして言及されるが、薬師如来の脇侍として造像される以外に、日光菩薩・月光菩薩単独での信仰や造像はないと言ってよい。

日光菩薩は、一千もの光明を発することによって広く天下を照らし、そのことで諸苦の根源たる無明の闇を滅尽するとされ、月光菩薩は月の様な清涼をもって衆生の生死煩悩の焦熱から離れるという意味がある(Wikipedia)。

Wikipediaには、「天平の頃この付近は桑園であった。寺伝によれば、和銅5年、当地の領主である和気道隆(私注:金倉寺を創建した和気道善の弟)が桑の大木が夜ごと怪しい光を放ったのでその方向に矢を射ると、矢が乳母に当たり誤って殺してしまった。これを悲しんだ道隆は桑の大木を切り、薬師如来を刻んで堂に安置したのが起源であるという。

道隆の子の朝祐は、大同2年(807年)唐から帰朝した空海に頼み、90cmほどの薬師如来を彫像し、その胎内に道隆の像を納め本尊とし、また、空海から受戒を受け第2世住職となって、七堂伽藍を建立し父の名から「道隆寺」と号した。

第3世は空海の実弟の真雅僧正(法光大師)が継ぎ23坊を建立、第4世は円珍(智証大師)で五大明王を彫像し護摩堂を建立し、第5世の聖宝(理源大師)の代には「宝祚祈願所」となり大いに栄えた。

しかし、貞元年間(976年から978年)の大地震による被害や、康平3年(1060年)の兵火や、天正の兵火による災難にあって興亡を繰り返した」とある。 「宝祚」とは天子、天皇の位のこと。天皇の祈願所ということだろ。 それほど大きなお寺さまでもないのだが、高僧が並ぶ。かつては大いに栄えたお寺様ではあったのだろう。

鐘楼

通常の鐘とは異なり、鐘の上部、音をためるための擬宝珠が無く梵字がついている、とのこと。それもあってか(?)戦時の供出を免れている。

通常の鐘とは異なり、鐘の上部、音をためるための擬宝珠が無く梵字がついている、とのこと。それもあってか(?)戦時の供出を免れている。大師堂・多宝塔・妙見宮

大師堂の傍には空海に許しを請う衛門三郎の像がある。多宝塔は二重塔。妙見宮は上述の寺伝にある、桑の木の光を妙見とみたて堂を建てた、と。この寺は妙見信仰で賑わったとのことである。

大師堂の傍には空海に許しを請う衛門三郎の像がある。多宝塔は二重塔。妙見宮は上述の寺伝にある、桑の木の光を妙見とみたて堂を建てた、と。この寺は妙見信仰で賑わったとのことである。〇衛門三郎

伊予国荏原荘(現在の松山市恵原(えばら)町)に住む長者であった衛門三郎。性悪にして、ある日現れた托鉢の乞食僧の八日に渡る再三の喜捨の求めに応じず、あろうことか托鉢の鉢を叩き割る。八つに割れた鉢。その翌日から八日の間に八人の子供がむなしくなる。

子どもをなくしてはじめて己れの性、悪なるを知り、乞食僧こそ弘法大師と想い、己が罪を謝すべく僧のあとを追い四国路を辿る。故郷を捨てて四国路を巡ること二十一度目、阿波国は焼山寺の麓までたどりついたとき、衛門三郎はついに倒れる。

子どもをなくしてはじめて己れの性、悪なるを知り、乞食僧こそ弘法大師と想い、己が罪を謝すべく僧のあとを追い四国路を辿る。故郷を捨てて四国路を巡ること二十一度目、阿波国は焼山寺の麓までたどりついたとき、衛門三郎はついに倒れる。と、今わの際に乞食僧・弘法大師が姿を見せる。大師は三郎の罪を許し、伊予の国主河野家の子として生まれかわりたいとの最後の願いを聞き届ける。三郎を葬るにあたって、大師は彼の左手に「右衛門三郎」と記した小石を握らせた。 その後、河野家に一人の男子が生まれ、その子は左手にしっかりと小石を握っており、開こうとしない。そこで安養寺の住職に願い祈祷のおかげもあり、手を開くとそこには「右衛門三郎」の文字が記されていた、と。河野氏はこの不思議な石を寺に奉納し、寛平4年(892年)に、安養寺はその伝承にならって石手寺と改名した。五十一番札所石手寺の縁起である。

松山市の札所47番・八坂寺辺りから石手寺にかけて、幾たびか衛門三郎に「出合っ」た。邸宅があったとされる地区故のことではあろう。

粟島堂

境内左手にある。茶堂とある。かつては御接待所であったのだろうか。

潜徳院殿堂

本堂左手に京極家の御典医であった京極佐馬造高甫公を弔う五輪塔が祀られる。眼科医として知られ、死後も道隆寺に魂魄を留め眼病平癒を誓願した、と。潜徳院は戒名の一部。現在も目なおし観音として知られ、紙一面に「め」の字を書いたお札を納める。

本堂左手に京極家の御典医であった京極佐馬造高甫公を弔う五輪塔が祀られる。眼科医として知られ、死後も道隆寺に魂魄を留め眼病平癒を誓願した、と。潜徳院は戒名の一部。現在も目なおし観音として知られ、紙一面に「め」の字を書いたお札を納める。密門(裏門)の標石

潜徳院殿堂を過ぎると裏門に出る。門脇に標石があり、「四国第七十七番 道隆寺 本尊薬師如来 是より右 宇多図津** 道場寺迄一里半**」とある。道場寺は78番札所郷照寺の別名である。

潜徳院殿堂を過ぎると裏門に出る。門脇に標石があり、「四国第七十七番 道隆寺 本尊薬師如来 是より右 宇多図津** 道場寺迄一里半**」とある。道場寺は78番札所郷照寺の別名である。標石に従い、寺の北を東西に走る道を東へ、丸亀市街へと向かう。

本坊

現在の納経所はこの境内にあり、参拝を終えた遍路は裏門(密門)より次の札所へと向かう人もあるが、本来の札所のある本坊はこの境内から南東へと少し離れたところにある。

本坊へ向かう。

●仁王門前の標石

仁王門の右手に標石があり、「是ヨリ七十八番ㇸ一里半」とある。手印は東を指す。手印に従い東に進む

仁王門の右手に標石があり、「是ヨリ七十八番ㇸ一里半」とある。手印は東を指す。手印に従い東に進む●湿地脇に標石

少し進むと水草の茂る湿地北に標石がある。「右金蔵寺 左うたつ道場寺・丸亀ミち 明治三年」と刻まれれる。この標石を南に折れる。

少し進むと水草の茂る湿地北に標石がある。「右金蔵寺 左うたつ道場寺・丸亀ミち 明治三年」と刻まれれる。この標石を南に折れる。●本坊

南に折れると誠に堂々とした土塀が続く。寺名碑には「大本山」と記される。真言宗醍醐派の大本山。総本山は醍醐寺。全国に六つある大本山のひとつ。

南に折れると誠に堂々とした土塀が続く。寺名碑には「大本山」と記される。真言宗醍醐派の大本山。総本山は醍醐寺。全国に六つある大本山のひとつ。多くの高僧が住持したお寺さまにしては、こじんまりしているなあ、と思っていたのだが、大本山と書かれた本坊を目にし、また、かつてはこの本坊を含めた一帯が寺域ではあったのだろう。であれば納得。

本坊経由の遍路道は、湿地脇の標石まで戻り、そのまま北に進み、寺の裏門から出た道に合流して丸亀に向かう。

以上、金倉寺から道隆寺までの遍路道をメモした。これで善通寺から道隆寺への遍路道のメモを終え、次いで金毘羅さん経由の遍路道ルートをメモする。

■金毘羅宮経由、金倉寺への遍路道■

金毘羅道

善通寺市域から金毘羅宮へ続く、所謂金毘羅道は大きく分けて3ルートある。

そのⅠ;多度津金毘羅道

多度津港より南に下り、善通寺市内の中心部を抜け、市の南にある鶴ケ峰の東を上り、峠を越えて大麻山裾の集落に下り、おおよそ土讃線に沿って金毘羅さんへと続く道。

そのⅡ;伽藍道

上述多度津金毘羅道の枝道。善通寺市内から鶴ケ峰の西を上り、峠を越えた後、山裾に下る前に多度津金毘羅道に合流する。善通寺の伽藍境内から進む故の名ではあろうか。伽藍道から多度津金毘羅道を進むコースが善通寺と金毘羅さんの最短距離である。

そのⅢ;魚道

へんろ道とも呼ばれるように、多度津より南に道隆寺へと至り、そこからは遍路道を南下し、金倉寺への遍路道で出合った「左 こんぴら道五十丁」と刻まれた金毘羅灯籠まで進む。

ここから先は金倉川と土讃線の間を進み、土讃線が金倉川を渡る辺りで上述多度津金毘羅道に合流したようだが。現在ほとんど道は途切れている。尚、魚道は参詣人で賑わう琴平へ毎朝新鮮な魚を運んだ故の名である。

これを想うに、善通寺から金毘羅さん経由、金倉寺へのルートは、多度津金毘羅道またはその枝道である伽藍道を進み金毘羅さんへ。戻りは魚道を進み遍路道と魚道の分岐点、上述金毘羅灯籠を経て金倉寺へと向かうのがいいかと思う。

多度津金毘羅道を善通寺から金毘羅宮へ

|

| 県道48号一筋東の細路を本郷通りへ |

道を進み東北から南下してきた県道212号に合流し、そのまま南下。善通寺市街に入る。ほどなく東から来た県道48号と合わさる交差点が県道212号の終点。交差点から南は県道48号となるが、多度津街道は交差点から直ぐ左に逸れ、県道48号の一筋東の細い道を進む。

少し進むと善通寺より東に延びる赤門筋が県道48号と合わさる交差点の直ぐ東に出る。交差点から東は本郷通となって東に延びるが、多度津街道は本郷通りをクロスし先に進む

●県道48号と赤門筋の交差点;琴平参宮鉄道赤門前駅跡

|

| 赤門筋交差点南東角(左手前)に駅舎があった |

善通寺より赤門筋を東に向かうと赤門筋の交差点。この交差点はかつて琴平参宮鉄道の赤門駅前があったところ。交差点南東角に駅舎があったよう。ここは丸亀線、多度津線の終点であり、ここから琴平までは琴平線となる。この交差点は県道48号の終点でもある。

琴平線は交差点から南。県道24号となった通りを南下、T字路で西に向かう24号と別れ東に向かう県道47号を少し進み、県道47号が南へと折れるあたりで県道を離れ斜めに進み、土讃線手前で土讃線に沿って琴平に向かう。

●善通寺郷土館前に多度津街道丁石

なにか金毘羅街道の参考になる資料でもあればとちょっと立ち寄り。展示ホールには金毘羅街道の詳しい資料がなかったため、職員の方に資料はありませんかと尋ねると、わざわざ事務所まで戻り「こんぴらさんへの道しるべ協議会」発行の「金毘羅参詣 丸亀街道・多度津街道」という30ページの小冊子を頂いた。

小冊子も大変役に立ったがそれよりないより、ZENキューブ(善通寺市総合会館)入口の道路脇に幾多の標石が集められていた。「右 弘法大師御誕生所 善通寺道」と刻まれた巨大な標石、「弘法大師御誕生所 屏風浦善通寺道」と刻まれた大きな標石、「智證大師御誕生所 訶梨帝母出現之地 金倉寺」、「へんろ道」と刻まれた遍路標石とともに、「四十五町 岩国塩屋太*」、「五十五丁 岩国*」といった文字が読める多度津街道の丁石も集められていた」。思いがけない贈り物といった感であった。

仕方なく県道24号へと迂回。道をの右手に護国神社、その手前に乃木将軍を祀る乃木神社がある。拝殿には乃木将軍と夫人の大きな写真が飾られていた。

県道47号一筋北の細路を進み落亀の金毘羅燈籠を右折

県道47号一筋北の細路を進み落亀の金毘羅燈籠を右折

|

| ここで県道逸れ左折 |

|

| 落亀の灯籠を右折し南進 |

陸上自衛隊善通寺駐屯地、元の陸軍第十一師団の敷地東に沿って南下。上述県道24号が西、県道47号が東に分かれるT字路手前水路に沿った細い道がある。多度津道はここで左折し水路に沿って東に進む。ほどなく四つ辻に金毘羅燈籠。「落亀の灯籠」と称される。多度津街道はここを右に折れ南に進む。

熊ヶ池堤下を進み県道47号に出る

熊ヶ池堤下を進み県道47号に出る

|

| 車道をクロスし道を直進 |

|

| 熊ヶ池の堤下を進み県道47号に出る |

南に進み車道に出る。そこは南に折れた県道47号の少し東。車道をクロスし道を直進すると熊ヶ池の堤にあたる。堤下に沿って東に進むと県道47号に合流する。

県道47号を逸れ南に進む

|

| 県道47号を右に逸れる |

|

| ここを直進する |

熊ヶ池の西、鶴ケ峰の東に沿って上る県道47号を進み峠を越え、南部小学校の南で西に折れる県道から離れ南への道に入る。

四つ辻の2基の標石

道を少し進むと四つ辻があり、道の両側に標石が立つ。東側に立つのが金毘羅標石。手印と共に「金毘羅道 明治十」といった文字が刻まれる。

道を少し進むと四つ辻があり、道の両側に標石が立つ。東側に立つのが金毘羅標石。手印と共に「金毘羅道 明治十」といった文字が刻まれる。西側の標石は舟形地蔵標石。手印と共に「こんひらみち がらんみち」の文字が刻まれる。ここが多度津金毘羅道と後述する伽藍道の合流点である。

地蔵池堤に地蔵尊と三界萬霊地蔵尊

四つ辻を左に折れ道を進むと地蔵池の土手に。池の通堤に入ったところに地蔵尊。堤を進み池の東北端近くに三界萬霊地蔵尊が佇む。

四つ辻を左に折れ道を進むと地蔵池の土手に。池の通堤に入ったところに地蔵尊。堤を進み池の東北端近くに三界萬霊地蔵尊が佇む。●三界萬霊

三界とは欲界、色界、無色界。欲界は食欲、睡眠欲、淫欲といった本能的欲望の世界。色界は形あるものの世界。欲界は越えるも、未だ物に囚われる世界。無色界は欲望も物へのこだわりからも自由になった精神世界のこと。三界萬霊はこれら三つの世界、すべての精霊を供養することのようだ。

103丁石

山口県岩国の白銀屋寄進の丁石と言う。多度津街道に残る丁石のほとんどが岩国の篤志家の寄進と言う。須賀の金毘羅さんの金毘羅燈籠にも白銀屋の名が残る、とのこと。

そう言えば上述、善通寺郷土館前の2基の丁石も共に「岩國」と刻まれていた。

原御堂

103丁石を過ぎ、山裾の道を進み南光、西川の集落を抜ける。道なりに進むと県道47号に合流。道の反対側に鐘楼、歌碑と大師座像がある。

103丁石を過ぎ、山裾の道を進み南光、西川の集落を抜ける。道なりに進むと県道47号に合流。道の反対側に鐘楼、歌碑と大師座像がある。大師坐像には文化二年と刻まれている、と。その右隣、小さな鐘堂前の石碑は芭蕉の句碑。「世を旅にしろかく小田の行もどり」と刻まれる、と。

「しろかく」は「代掻く」は田植え前の田をおこす作業のこと。田圃の中を行ったり来たりを、自分の往ったり来たりの漂白の旅に合わせているとのこと。

当初この大師座像のあるところが原御堂かと思っていたのだが、多度津道が県道47号に出る右手にある民家がかつての原御堂跡であったようだ。民家玄関の上に「原御堂」と書かれた木の板が掲げられていた。

●金毘羅石灯籠と金毘羅標石

原御堂から県道47号を少し善通寺方面へ戻ると、道の東側に金毘羅灯籠と金毘羅標石が立つ。標石には「左こんぴら道」と刻まれる。側面に「周防」の文字があったため、最初茂兵衛道標かと思ったのだが、常の茂兵衛道標とは少し姿が異なる。よく読むと「周防高森 施主紙屋利兵衛」とあった。

原御堂から県道47号を少し善通寺方面へ戻ると、道の東側に金毘羅灯籠と金毘羅標石が立つ。標石には「左こんぴら道」と刻まれる。側面に「周防」の文字があったため、最初茂兵衛道標かと思ったのだが、常の茂兵衛道標とは少し姿が異なる。よく読むと「周防高森 施主紙屋利兵衛」とあった。金毘羅石灯籠には表に「金刀比羅神社」、裏に「出雲大社」と刻まれる。昔の記録に、県道47号に沿った多度津金毘羅道は、「金刀比羅神社」「出雲大社」と刻まれた金毘羅灯籠で左に折れ、広い道に出るとあるので、原御堂に出る手前、道なりに左の折れたあたりにあったものを移したものかもしれない。

名土居の金毘羅標石

県道47号を少し進むと一瞬県道を逸れる。水路に沿った田圃の畦道へと左折、直ぐ右折し畦道を南に進み県道47号とクロス。道の反対側の日本独特(?)のホテルの脇に標石がある。「こんぴら せんつじ道 たきのみや道 大正三年」と刻まれたこの標石の指示に従い、県道47号を離れ右へと細路に入る。

県道47号を少し進むと一瞬県道を逸れる。水路に沿った田圃の畦道へと左折、直ぐ右折し畦道を南に進み県道47号とクロス。道の反対側の日本独特(?)のホテルの脇に標石がある。「こんぴら せんつじ道 たきのみや道 大正三年」と刻まれたこの標石の指示に従い、県道47号を離れ右へと細路に入る。たきのみや道は不詳だが、この地を東に向かったところに綾歌郡綾歌町瀧宮という地名があるので、そちら方面への道かもしれない。

大麻の茶屋跡

ほどなく民家があり、その南に「地蔵」がある。その辺りに往昔、茶屋があった。

善通寺郷土館で頂いた小冊子には「茶屋の前に架かていた光石(こうせき)橋の欄干は北神苑(高燈籠)に「保存されている」とある。が、付近に川などもなく農業用水路溝が地蔵前にあるだけ。

これは後程北神苑の光石橋の欄干を見た感想であるが、橋とはいいながら、ほどんど細流に架けるほどの長さではあった。小さな小川でも流れていたのかもしれない・

土讃線脇の金毘羅石灯籠

昔の記録では県道47号から(私注;中土居の金毘羅標石で)離れた道は現在土讃線のすぐ西に立つ金毘羅石灯籠の辺りで土讃線を渡り、その先、岩崎バス停のあたりで国道319号を越えた、とのこと。

左手の土讃線を注意しながら歩くと線路脇に立つ金毘羅石灯籠があった。踏切跡らしき風情はあるのだが、現在踏み切とはなっていないため少し引き返し中土居南踏切を渡り国道319号に出る。

左手の土讃線を注意しながら歩くと線路脇に立つ金毘羅石灯籠があった。踏切跡らしき風情はあるのだが、現在踏み切とはなっていないため少し引き返し中土居南踏切を渡り国道319号に出る。

国道319号の一筋東に多度津街道が残る

|

| 国道319号を左に逸れ |

|

| 国道櫃筋東を水路に沿って進む |

国道を進み、線路わきの自然石金毘羅燈籠を見遣り岩崎バス停を越えると、国道を左に逸れる道がある。道は直ぐ右折し水路溝に沿って国道筋の民家裏側と田圃の間を進む。

少し進むと緩くカーブして金倉川へと向かう国道319号に出る。正面にはファミリーレストランの裏手に巨大なガスタンクが見える。

●岩崎隧道と清少納言 史跡衣掛けの松跡

大正12年(1923)竣工。坑口に往時の煉瓦造りが残るが、坑内はライナープレートで補強工事がされていた。

トンネルを抜けると道の右手に「清少納言 史跡衣掛けの松」の案内がある。石段もなにもないのだが、とりあえず崖をよじ登ると草に覆われた小さな平場があった。

松は枯れたのだろう、今は残らない。清少納言が金毘羅参拝の途中、この地で松に衣を掛け休息したとの伝承が残る。

四国ガスのガスタンク

多度津街道に戻る。国道319号の先、ファミリーレストランやガスタンクの傍を抜ける道を探すが道はない。仕方なく、国道319号をクロスし、県道208号に乗り、土讃線の踏切を渡る。

多度津街道に戻る。国道319号の先、ファミリーレストランやガスタンクの傍を抜ける道を探すが道はない。仕方なく、国道319号をクロスし、県道208号に乗り、土讃線の踏切を渡る。

四国ガスのガスタンク

多度津街道に戻る。国道319号の先、ファミリーレストランやガスタンクの傍を抜ける道を探すが道はない。仕方なく、国道319号をクロスし、県道208号に乗り、土讃線の踏切を渡る。

多度津街道に戻る。国道319号の先、ファミリーレストランやガスタンクの傍を抜ける道を探すが道はない。仕方なく、国道319号をクロスし、県道208号に乗り、土讃線の踏切を渡る。直ぐ岩崎隧道を抜けてきた琴平参宮鉄道跡の道が合流。合流点から東へと大麻神社の長い参道と鳥居が見える。多度津道は県道208号を南進する。

●大麻神社

ちょっと立ち寄り。参道口にある御旅所より長い参道を進み石段を上ったところに社が建つ。社殿によれば、大麻神社は、神武天皇の御代、、讃岐忌部氏と阿波忌部氏が協力して忌部(いんべ)氏が付近を開拓して麻を植え、祖先神を祀ったのが始まりだと伝えられる。延喜式(えんぎしき)にも名を残す古社。

ちょっと立ち寄り。参道口にある御旅所より長い参道を進み石段を上ったところに社が建つ。社殿によれば、大麻神社は、神武天皇の御代、、讃岐忌部氏と阿波忌部氏が協力して忌部(いんべ)氏が付近を開拓して麻を植え、祖先神を祀ったのが始まりだと伝えられる。延喜式(えんぎしき)にも名を残す古社。境内社には、白玖祖霊社・天神地祇社といったあまり見かけない社も祀られていた。

社には、国指定重要文化財(旧国宝)として、「木造天太玉命坐像」「木造彦火瓊々杵命坐像」があり、平安後期の作と言う。

金倉川に沿って進む

多度津街道に戻る。かつて琴平参宮鉄道がはしったであろう県道208号に戻り、少し南下。

多度津街道に戻る。かつて琴平参宮鉄道がはしったであろう県道208号に戻り、少し南下。

金倉川に沿って進む

多度津街道に戻る。かつて琴平参宮鉄道がはしったであろう県道208号に戻り、少し南下。

多度津街道に戻る。かつて琴平参宮鉄道がはしったであろう県道208号に戻り、少し南下。 古い記録に、金毘羅多度津道は金倉川の土手を進んだとある。さてこの先は?

と、ガスタンクへと続いた用水路がガスタンク抜け、土讃線を潜った先に金倉川沿いへと向かう道があり、地図にも金毘羅街道と記されている。県道208号を左に終れ道を進むと土讃線を潜ってきた水路にあたる。多度津街道は水路に沿って道なりに進み金倉川左岸の道に出る。

39基の並び石灯籠

金倉川沿いの道を進み、昭和橋南詰め、次いで高薮橋南詰めを越えると道筋はカーブし、川から少し離れる。

金倉川沿いの道を進み、昭和橋南詰め、次いで高薮橋南詰めを越えると道筋はカーブし、川から少し離れる。

39基の並び石灯籠

金倉川沿いの道を進み、昭和橋南詰め、次いで高薮橋南詰めを越えると道筋はカーブし、川から少し離れる。

金倉川沿いの道を進み、昭和橋南詰め、次いで高薮橋南詰めを越えると道筋はカーブし、川から少し離れる。その曲がり角、道の右手民家の前に金毘羅石灯籠と39基の並び石灯籠が続く。

砂岩の軟質石材で造られた灯籠は文久、元治、慶応など幕末のものが目立つ。国も佐渡、越前、越後、甲州、松前、豊後など全国に及び、奉納講中には大阪陸尺(駕かき人足)、江戸の日雇い仲間一同といったものまである。金毘羅信仰の人気がこれだけでも十分確認できる。並び灯籠の間にある玄関から家人が出てくる。なんだか印象的な光景だ。国の重要有形民俗文化財に指定されている。

●金毘羅鳥居跡の碑

並び石灯籠の南端に「金毘羅多度津旧街道遺跡並び灯籠及び鳥居跡 この地にありし粟島奉献の鳥居、昭和48年高灯籠前に移す」と刻まれた石碑が立つ。

この道筋が金毘羅道の御オンコースであることが確認でき、一安心。

並び石灯籠の南端に「金毘羅多度津旧街道遺跡並び灯籠及び鳥居跡 この地にありし粟島奉献の鳥居、昭和48年高灯籠前に移す」と刻まれた石碑が立つ。

この道筋が金毘羅道の御オンコースであることが確認でき、一安心。

●香川用水金毘羅トンネル出口

砂岩の軟質石材で造られた灯籠は文久、元治、慶応など幕末のものが目立つ。国も佐渡、越前、越後、甲州、松前、豊後など全国に及び、奉納講中には大阪陸尺(駕かき人足)、江戸の日雇い仲間一同といったものまである。金毘羅信仰の人気がこれだけでも十分確認できる。並び灯籠の間にある玄関から家人が出てくる。なんだか印象的な光景だ。国の重要有形民俗文化財に指定されている。

●金毘羅鳥居跡の碑

並び石灯籠の南端に「金毘羅多度津旧街道遺跡並び灯籠及び鳥居跡 この地にありし粟島奉献の鳥居、昭和48年高灯籠前に移す」と刻まれた石碑が立つ。

この道筋が金毘羅道の御オンコースであることが確認でき、一安心。

並び石灯籠の南端に「金毘羅多度津旧街道遺跡並び灯籠及び鳥居跡 この地にありし粟島奉献の鳥居、昭和48年高灯籠前に移す」と刻まれた石碑が立つ。

この道筋が金毘羅道の御オンコースであることが確認でき、一安心。●香川用水金毘羅トンネル出口

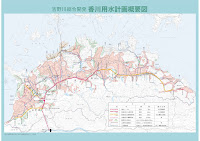

昭和橋と高藪橋の間、金倉川の下を香川用水がサイホンで潜る。象頭山・琴平山の下をトンネルで抜けてきた香川用水は地下を進み金倉川左岸の琴平サイホンで金倉川を潜り右岸の金倉川局;琴平サイフォンで金倉川を越え、その先も地下を進む。

昭和橋と高藪橋の間、金倉川の下を香川用水がサイホンで潜る。象頭山・琴平山の下をトンネルで抜けてきた香川用水は地下を進み金倉川左岸の琴平サイホンで金倉川を潜り右岸の金倉川局;琴平サイフォンで金倉川を越え、その先も地下を進む。〇香川用水

大宮橋東詰めに高灯籠

多度津道に戻る。道なりに進むと、金倉川の対岸、大宮橋の東詰めに高灯籠が見える。これが高灯籠だろう。上述並び燈籠に、高灯籠前に移すとあった鳥居を確認に向かう。琴電琴平駅横にある広場に高灯籠があり、それを囲む金毘羅宮北神苑と書かれた石碑横に鳥居があった。

多度津道に戻る。道なりに進むと、金倉川の対岸、大宮橋の東詰めに高灯籠が見える。これが高灯籠だろう。上述並び燈籠に、高灯籠前に移すとあった鳥居を確認に向かう。琴電琴平駅横にある広場に高灯籠があり、それを囲む金毘羅宮北神苑と書かれた石碑横に鳥居があった。●高灯籠

慶応元年(1865)に建てられた高さ27mの灯籠。日本一高い灯籠であり、国の重要有形文化財に指定されている、瀬戸内海を航海する船の指標として建てられ、船人がこんぴらさんを拝む目標灯となっていた、とある。

内陸のこの地にある「灯台」が航海の標となるとは思えないが、その昔は10キ れています。ロほど離れた丸亀沖からもこの灯籠の「火」は見えたのだろう。電気も派手なネオンもなく、高い建物もない往時であれば可能かもしれない。 高い石の基壇の上に木製の灯台が築かれ内部は三階建て、壁に江戸時代の人々の落書きが今も残されている、とのことだが、現在内部には入れないようだった。

●藤棚と多度津街道起点石

|

| 多度津街道起点石 |

先回の丸亀街道散歩の折、見逃した藤棚が北苑にあると言う。藤棚は高燈籠の金倉川側にあった。特に案内はない。

それよりなにより、藤棚傍に2基の石柱と小ぶりな石造の欄干があった。傍の案内には「寄贈

起点石 多度津街道の金毘羅側の史跡 明和四年建立

道標 善通寺道と金蔵寺道との分岐点の史跡 安政七年建立

橋桁 大麻茶堂前にあった光石橋の史跡 時期不明

平成二十四年三月 善通寺市大麻町 楠木寺」とあった。

図らずも多度津街道起点石と途次出合った大麻の茶堂前の橋桁に出合えた。

〇藤棚

|

| 大麻茶堂前にあった光石橋の橋桁 |

奈良出身の放浪の画家、大原東野の丹精したもの、と。大原東野は江戸時代の大坂の浮世絵師、画家。Wikipediaに「奈良の旅籠・小刀屋の次男として生まれる。大原氏、名は東野。茨木町に居住。東野、東埜、民声、如水と号して享和から文化期に主として名所図会、物産図会、読本、辞書の類に挿絵を描いている。画風は岡田玉山風であり、一時は玉山と並ぶ名声があった。山水画、花鳥画、人物画を得意とした。また博物学に通じており、晩年には讃岐国琴平に移り、昆虫を収集してすごした。天保11年7月に没す」とある。 丁石は京都の後藤八郎兵衛の寄進とか。京都の後藤八郎兵衛といえば金座・銀座の後藤家の分家だろうか。であれば刀剣金工師として知られる人物である。

一の橋西詰の金毘羅宮参道口に

更に道なりに進み、左に金倉川に架かる一の橋。ここを右に折れると金毘羅さんの参道となる。

更に道なりに進み、左に金倉川に架かる一の橋。ここを右に折れると金毘羅さんの参道となる。■善通寺市街から琴平まで(伽藍道)■

南大門を出て県道24号へ南下

善通寺伽藍境内の南大門を出て、道なりに南下。ゆうゆうロードと呼ばれる陸上自衛隊善通寺駐屯地の敷地の間を南下し、県道24号と交差する。

善通寺伽藍境内の南大門を出て、道なりに南下。ゆうゆうロードと呼ばれる陸上自衛隊善通寺駐屯地の敷地の間を南下し、県道24号と交差する。〇乃木館

交差点の少し東、自衛隊利駐屯地の中に乃木館がある。建物は第十一師団司令部であったもの。執務室には初代司令官の乃木希典以下、代々の司令官が座る。館内には山下奉文をはじめとした著名な軍人の軍服や日露戦争の資料なども展示されていた。

交差点の少し東、自衛隊利駐屯地の中に乃木館がある。建物は第十一師団司令部であったもの。執務室には初代司令官の乃木希典以下、代々の司令官が座る。館内には山下奉文をはじめとした著名な軍人の軍服や日露戦争の資料なども展示されていた。地蔵堂

県道24号を突き切り、山麓への上り道にはいる。完全舗装の車道を少し進むと道の右手にお堂がある。特に名は書かれていないが、このあたりに「身代わり地蔵」があったとの記録もあるので、そのお堂かもしれない。

県道24号を突き切り、山麓への上り道にはいる。完全舗装の車道を少し進むと道の右手にお堂がある。特に名は書かれていないが、このあたりに「身代わり地蔵」があったとの記録もあるので、そのお堂かもしれない。樽池傍の地蔵尊

鶴ヶ峰の西を上り八丁原を越え樽池に。この辺りが峠のようだ。池の傍に地蔵尊が佇む。道は整備され昔の金毘羅道の面影はないが、地蔵尊、地蔵堂がその名残だろうか。八丁原は南大門から八丁が地名の由来、とか。

鶴ヶ峰の西を上り八丁原を越え樽池に。この辺りが峠のようだ。池の傍に地蔵尊が佇む。道は整備され昔の金毘羅道の面影はないが、地蔵尊、地蔵堂がその名残だろうか。八丁原は南大門から八丁が地名の由来、とか。四つ辻の2基の標石で多度津金毘羅道に合流

峠を越えると道は東に下る。少し進み右に折れ、上述四つ辻の標石へと向かう。伽藍道はこの先は上述多度津金毘羅道の道筋となる。

金毘羅宮から第七十六番札所・金倉寺へ

今回は金毘羅道のルート確認。何度もお参りしている金毘羅さんは今回はパスし、金倉寺へと折り返す。多度津金毘羅道と魚道の合流点であったとされる、上述四国ガスのガスタンクまで多度津金毘羅道を戻るが、その先の魚道は寸断されといる。

行きつ戻りつの旧魚道探しも楽しそうではあるが、今回の主旨は遍路道歩き。現在の国道319号と金倉川の間を抜けたというさ魚道はパスし、国道319号。県道25号を進み、先回の善通寺から金倉寺への遍路道にあった県道25号の標標石まで戻り、その先は遍路道を進むルートをメモする。

四国ガスのガスタンクに戻る

上述四国ガスのガスタンクまでは同じルートを戻る。往昔はこのガスタンクから先は金毘羅道のひとつである魚道として、国道319号と金倉川の間を進んだようだが、現在では道は寸断されているようだ。ということで、国道319号を北に進む。

県道25号、尽誠学園前の標石

国道319号をしばらく進み、生野南交差点で左に折れる県道25号に乗り換え、尽誠学園前に。道の左手、斜めに県道に交わる箇所に標石。「右 金蔵寺道 左 善通寺道」とある。

国道319号をしばらく進み、生野南交差点で左に折れる県道25号に乗り換え、尽誠学園前に。道の左手、斜めに県道に交わる箇所に標石。「右 金蔵寺道 左 善通寺道」とある。この斜めに県道に合わさる道は、先回の散歩で善通寺から金倉道へと向かう道筋で、赤門筋、本郷通りを直進し神櫛神社で左折した箇所。

この道筋は遍路道とは逆に神櫛神社を右折し斜めに進み、善通寺駅のすぐ南で土讃線を越えてこの標石へと続く。善通寺から魚道をつなぐ道筋である。かつては県道25号を越え、県道と金倉川の間を通る魚道へと向かったのだろう。

県道25号左手の標石へ

誠学園を越え、赤門筋から本郷通りへと延びる道筋が県道24号となって県道25号に合わさるT字路を越え、先回の遍路道でであった県道25号左手にある標石に。

誠学園を越え、赤門筋から本郷通りへと延びる道筋が県道24号となって県道25号に合わさるT字路を越え、先回の遍路道でであった県道25号左手にある標石に。金毘羅灯籠の標石へ

標石を右折。「左 こんぴら道五十丁 右せんつじ道 十八丁 安政六」と刻まれた金毘羅石灯籠の標石に進む。そこが遍路道と金毘羅街道魚道の分岐点。ここから北へと先回メモの遍路道を金倉寺へと向かう。

標石を右折。「左 こんぴら道五十丁 右せんつじ道 十八丁 安政六」と刻まれた金毘羅石灯籠の標石に進む。そこが遍路道と金毘羅街道魚道の分岐点。ここから北へと先回メモの遍路道を金倉寺へと向かう。これで金毘羅宮経由、金倉寺への遍路道を繋いだ。

■石神神社経由の金倉寺への遍路道■

旧多度津金毘羅道へ

遍路道は赤門筋を進み、本郷通りにはいるとすぐに左折。県道48号の一筋東の細路が旧多度津金毘羅道という。

3基の標石

旧多度津金毘羅道もすぐに県道48号に合流。交差点を越え県道212号となった通りを北に進む.瓢箪池を越えた先で県道212号と分かれ道を北進。ほどなく道の右手に3基の標石。

旧多度津金毘羅道もすぐに県道48号に合流。交差点を越え県道212号となった通りを北に進む.瓢箪池を越えた先で県道212号と分かれ道を北進。ほどなく道の右手に3基の標石。標石は右から真念道標。右面には「南無大師遍照金剛」、正面には「右へん路道 願主真念」などの文字が刻まれる。

中央は大師坐像が刻まれ、「へんろミち 是寄り石神御社へ八丁 是ヨリ金倉寺へ十八丁」の文字。

左の標石には「石神社 文化二」といった文字が刻まれる。

●真念

真念は空海の霊場を巡ること二十余回に及んだと伝わる高野の僧。現在我々が辿る四国霊場八十八ヶ所はこの真念が、貞亭4年(1687)によって書いた「四国邊路道指南」によるところが多い、とか。四国霊場八十八ヶ所の全容をまとめた、一般庶民向けのガイドブックといったものである。霊場の番号付けも行い順序も決めた。ご詠歌もつくり、四国遍路八十八ヶ所の霊場を完成したとのことである。四国では真念道標は 三十三基残るとのこと。

遍路そのものの数は江戸時代に入ってもまだわずかであり、一般庶民の遍路の数は、僧侶の遍路を越えるものではなかようだが、江戸時代の中期、17世紀後半から18世紀初頭にかけての元禄年間(1688~1704)前後から民衆の生活も余裕が出始め、娯楽を兼ねた社寺参詣が盛んになり、それにともない、四国遍路もまた一般庶民が辿るようになった、とのことである。

石神神社から高松自動車道へ

標石に従い右折すると、道の右手に石神神社、その南に吉田八幡宮がある。この石神神社から、高松自動車道を越えるまでは高速道路建設のため標石も残らず、これといった目安がない。

標石に従い右折すると、道の右手に石神神社、その南に吉田八幡宮がある。この石神神社から、高松自動車道を越えるまでは高速道路建設のため標石も残らず、これといった目安がない。香川県教育委員会などの調査報告書のルートを参考に進む。ルートはゆるやかな坂、というか湧水地(出水)への窪みを下りそして上る。そこに用水路があり、その用水路に沿って進むとある。

その案内に従い用水路脇の土径を進むが、ほどなく道が切れ、田圃の畦道を歩くことになった。

この箇所は用水路の直ぐ先にある立派な車道まで進み、そこを右折し高松自動車道を潜るのがいいようだ。

榎之木涌の標石

古い記録には道を直進し東西に走る旧十一号線を越え、50mほどのところを旧11号に沿って東西に走る「かりてい道」を右折する、とある。

古い記録には道を直進し東西に走る旧十一号線を越え、50mほどのところを旧11号に沿って東西に走る「かりてい道」を右折する、とある。「かりてい」とは、地元では「おかるてんさん」との愛称で親しまれた、札所道隆寺にあった詞利帝(かりてい)堂のことだろう。やっと道隆寺への遍路道の手掛かりが見えて来た。

とはいうものの、旧国道11号がどの道か不明だが、現在の国道11号の南を進む道が旧国道ではと北に進む。

旧国道筋らしき道に到着。予想に反し細い道筋であるので地図をチェック。と、少し西に「榎之木涌」と如何にも湧水といったマークが地図に載る。遍路道とは関係ないのだが、湧水フリークとしては見逃すわけにいかず、少し西に進むと道の北側に「榎之木涌」があった。

湧水池といったイメージとは異なりコンクリートで囲まれている。近年工事がなされたようだ。昔の写真をチェックすると、まるで趣の異なる野趣あふれる出水であった。

案内には「善通寺市周辺には出水(ですい) ・ 湧 (ゆう) と呼ばれる泉がたくさんあり、旱魃のときにも枯れることなく地域の人々の生活を支えてきました。

そのひとつで、善通寺市の下吉田町にある「榎之木湧(えのきゆう)」は、出水の近くに榎の大木があったことからこう呼ばれるようになったとも言われています。

この「榎之木湧」の清涼で豊富な湧水(わきみず)は、古くは地域住民の飲料水として利用され、現在では下流に広がる約17町歩の水田を潤すと共に、水辺には多くの人が集まり世間話に花を咲かせたり、子供たちが水しぶきを上げるなど、地域の人々の憩いの場所となっています。

その昔、丸亀京極藩(まるがめきょうごくはん)のお殿様が休憩するために永榎亭(えいかてい)と名づけられた「お茶屋」と呼ばれる休憩所があり、ところてんの名所であったとも言われています。生活に根ざしたこの出水は、地域の人々によって大切に守られています」とあった。

その昔、丸亀京極藩(まるがめきょうごくはん)のお殿様が休憩するために永榎亭(えいかてい)と名づけられた「お茶屋」と呼ばれる休憩所があり、ところてんの名所であったとも言われています。生活に根ざしたこの出水は、地域の人々によって大切に守られています」とあった。それはそれとして、「榎之木湧」に大きな標石が立つ。「東 高松七里 西 観音寺五里」と共に「右 金倉寺詞利帝」と刻まれる。この辺りを東西に進む道が「かりてい道」であった。ふと立ち寄ったところで思わぬ遍路道の手掛かりがみつかった。

かりてい道

「榎之木湧」から東に旧国道らしき道を東に進む。古い記録には「かりてい道」は旧国道の一筋北とある。それらしき、更に細い道が東西に続く。その道筋に乗り換え田圃の中の道を東に進む。途中地蔵堂もあり、なんとなく「かりい道」らしき風情。

「榎之木湧」から東に旧国道らしき道を東に進む。古い記録には「かりてい道」は旧国道の一筋北とある。それらしき、更に細い道が東西に続く。その道筋に乗り換え田圃の中の道を東に進む。途中地蔵堂もあり、なんとなく「かりい道」らしき風情。道を進むと土讃線金蔵寺駅手前で旧国道筋らしき道に合流。

金倉寺

踏切を渡り県道25号を越えると左手に見慣れた新羅神社、そして金蔵寺山門が現れた。

これで今回のメモを終える。次回は丸亀市内を抜け宇多津の第78番札所・郷照寺を打ち、坂出市内の第79番札所・高照院(天皇寺)を目指す。