「えひめの記憶」には、「横峰寺から香園寺への打戻りの遍路道は、貞享4年(1687年)刊の『四国邊路道指南』によると、「○しんでん村○大戸村、此所に荷物おきでよこミねまで二里。○ゆなミ村、地蔵堂有。○ふるほう村、地蔵堂。大戸より山路、谷合。(中略)是よりかうおんじまで三里、右の大戸村へもどる。<16>」と記されている。

また『四国遍礼名所図会』は、(是より大頭町迄下り支度いたし、香苑寺へ廿五丁也。明口村、香苑寺村。<17>」と記し、それぞれ大頭へ打ち戻ることを案内している。また、明治16年(1883年)刊の『四国霊場略縁起 道中記大成』では、「大戸村、此(の)所に荷物おき行(く)。是よりよこみねへ二里。ゆなみ村・ぶりほう村。(中略)横みね寺より香苑寺へ筋向(かい)道発(おく)る人多し、益なし。右の大戸へもどるをよしとす。(中略)是より香苑寺迄三里。右の大戸村へもどり、みゃうぐち村、周布郡かうおんじ村。<18>」と記して、横峰寺から香園寺への直通路は益がないとして、大戸(大頭)に戻ることを勧めている」とあり、香園寺への直通路は益がないと言っている。

が、現在は横峰寺から平野林道を少し下り、左に逸れて山道を香園寺奥の院経由で香園寺に向かう方が多いように思える。

とはいうものの、この奥の院経由の遍路道は昭和になって開かれた道であり、それほど古くない。横峰寺から尾根道を下る遍路道の途次、「香園道 奥之院ヲ経テ一里十六丁 香園寺ヘ一里二十丁」の分岐標石があり、この分岐から 「香園寺ヘ一里二十丁」が指す遍路道には古い丁石も残るようであり、こちらの遍路道がより古い遍路道と思われる。 今回は横峰寺から尾根道を下り、この分岐点から小松川の谷筋に下り岡村・仏心寺経由で繋がる 遍路道を辿ることにした。

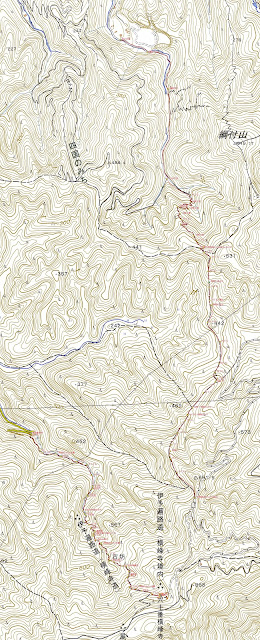

今回も常の如くピストン往復。山道取り付き口(午前7時50分)から横峰寺・平野林道合流点(午前11時20分)とおよそ3時間半、下りは平野林道出発(午前11時33分)、山道下山が(午後15時6分)とこれもおおよそ3時間半。下りは痛めた膝を庇うあまりのヨタヨタ歩きであり普通はもう少し早く下れるのではないかと思う。 ルート概要は平野林道からの分岐点から「香園道 奥之院ヲ経テ一里十六丁 香園寺ヘ一里二十丁」の立つ分岐点までその距離大よそ2キロ強。標高658mの平野林道分岐点から標高408m辺りまで250mほど下り、緩やかなアップダウンの尾根道を少し進んだ後標高470m辺りまで高度を上げ香園寺奥の院分岐点に。分岐点からは1キロ弱の「七曲り」と称されるジグザグ道を下り標高245m辺りまで220mほど高度を下げ本谷林道に出る。印象としてはそれほど厳しい遍路道ではなかった。

今回のメモは復路平野林道からはじめ本谷林道の下山口までの遍路道を記する。下山口から岡村・仏心寺を経て香園寺までの遍路道は既述「伊予 歩き遍路;五十九番札所 国分寺から六十番札所 横峰寺を繋ぐ ③香園寺道を辿り逆打ちで横峰登山口へ」を逆回しでご覧ください。

本日のルート;横峰寺から平野林道・香園道分岐点まで>平野林道より香園寺への遍路道分岐点>15丁石・16丁石>「四国のみち」・17丁>18丁石・19丁石>「四国のみち」指導標と20丁石>「四国のみち」・21丁石>平野林道分岐・22丁石>23丁石・24丁石>25丁石・26丁石>27丁石・「四国のみち」指導標>28丁石と標石>29丁石・「四国のみち」指導標30丁石・31丁石>32丁石・奥の院との分岐点>33丁石・34丁石>35丁石・36丁石>42丁石>林道交差>本谷林道に出る>車デポ地に

|

| 横峰寺から七曲がり坂を本谷林道に下りる |

横峰寺から平野林道・香園道分岐点まで

横峰寺から香園寺への遍路道は現在横峰寺大師堂、その傍の歓喜天堂横まで繋がる平野林道を1キロ弱歩き、道の左手「香園寺 八・四粁(キロ)」と刻まれた石碑より左に逸れて山道を下る。 平野林道は「弘法大師入定千百五十年記念御遠忌」(昭和59年;1984)を記念し本堂改築工事の資材運搬用に開かれた道であり、それ以前は歓喜天堂裏より茂みに入り山道を下ったようであるが、現在は平野林道により分断されてはいるが、一部林道名残山側にその名残が残っている,と云う。

平野林道より香園寺への遍路道分岐点:午前11時33分(標高658m)

平野林道の左手、「香園寺 八・四粁(キロ)」と刻まれた石碑の手前、ガードレールが切れているところが香園寺への遍路道分岐点。「60番横峰寺1.2km 香園寺奥の院5.7キロ」と記された「四国のみち」木標や遍路タグが遍路道を指し、見落とすことはないだろう。

平野林道の左手、「香園寺 八・四粁(キロ)」と刻まれた石碑の手前、ガードレールが切れているところが香園寺への遍路道分岐点。「60番横峰寺1.2km 香園寺奥の院5.7キロ」と記された「四国のみち」木標や遍路タグが遍路道を指し、見落とすことはないだろう。

15丁石・16丁石

鉄の桟道を踏み数分進むと「60番横峰寺1.7km 香園寺奥の院5.2キロ」と記された「四国のみち」の指導標が立つ。この辺りまではそれほど急な坂ではないが、この辺りから先は先尾根筋稜線をほぼ垂直に下る少し急な坂になる。

鉄の桟道を踏み数分進むと「60番横峰寺1.7km 香園寺奥の院5.2キロ」と記された「四国のみち」の指導標が立つ。この辺りまではそれほど急な坂ではないが、この辺りから先は先尾根筋稜線をほぼ垂直に下る少し急な坂になる。

掘割道を5分ほど下ると「十七丁」と刻まれた舟形地蔵丁石(午前11時54分;標高582m)。

18丁石・19丁石

稜線部を下り切ると等高線の間隔が広くなり平坦な尾根道となる。そこに「四国のみち」と記された丸木が立つ。その傍に尾根の左手から道が合流する。地図を見るとこの分岐点を左に進むと湯浪の集落に繋がっていた。

稜線部を下り切ると等高線の間隔が広くなり平坦な尾根道となる。そこに「四国のみち」と記された丸木が立つ。その傍に尾根の左手から道が合流する。地図を見るとこの分岐点を左に進むと湯浪の集落に繋がっていた。

馬の背風の平坦な尾根道を少し進むと「二十一丁」と刻まれた舟形地蔵丁石が立つ(午後12時20分;標高470m)。この辺り左手が開け、四国山地の遠景が楽しめる。

平野林道への分岐・22丁石

北東に突き出た割と平坦な稜線部を数分進むと道が二つに分かれる(午後12時27分;標高465m)。右手には四国電力の標識、左手に遍路道案内が立つ。地図を見ると右手の道を進むと平野林道と繋がっていた。

北東に突き出た割と平坦な稜線部を数分進むと道が二つに分かれる(午後12時27分;標高465m)。右手には四国電力の標識、左手に遍路道案内が立つ。地図を見ると右手の道を進むと平野林道と繋がっていた。

左手の遍路道に入る。しばらく続いた平坦な道もここまで。ここから先は等高線をほぼ垂直に下ることになる。

分岐点から直ぐ「二十二丁」と刻まれた舟形地蔵丁石が立つ(午後12時31分;標高260m)。

23丁石・24丁石

掘割道を少し下ると「二十三丁」と刻まれた舟形地蔵丁石(午後12時35分;標高455m)。道は石が敷かれており、スベリに注意しながら下る。その先石を削った石段状の道を下ると「二十四丁」と刻まれた舟形地蔵丁石が立つ(午後12時41分;標高435m)。

25丁石・26丁石

直ぐ先で道はふたつに分かれる。右は四国電力の標識。地図を見ると上に送電線が走る。送電線保線道なのだろう。

遍路道は左を進む。稜線上の242mピークの左を巻いて進むと「二十七丁」と刻まれた舟形地蔵丁石(午後13時2分;標高405m)。

ピークを巻き、その先の馬の背を進むと「四国のみち」の指導標。「60番横峰寺3km 香園寺奥の院3.9キロ」と記される(午後13時5分;標高405m)。

28丁石と標石

この先、馬の背から尾根の稜線への上りとなる。比高差は70mほど。それほど厳しい上りではない。

?mほど上ると「二十九丁」と刻まれた舟形地蔵丁石(午後13時11分;標高415m)。そこから数分、曲がり角に「60番横峰寺3.3km 香園寺奥の院3.6キロ」と記された「四国のみち」指導標が立つ(午後13時13分;標高420m)。

この先、馬の背から尾根の稜線への上りとなる。比高差は70mほど。それほど厳しい上りではない。

?mほど上ると「二十九丁」と刻まれた舟形地蔵丁石(午後13時11分;標高415m)。そこから数分、曲がり角に「60番横峰寺3.3km 香園寺奥の院3.6キロ」と記された「四国のみち」指導標が立つ(午後13時13分;標高420m)。

30丁石・31丁石

左に進めば香園寺奥の院経由の遍路道。右に折れると小松川の谷筋に下り、岡村・仏心寺経由の遍路道。ここが奥の院経由と直接香園寺に向かう遍路道の分岐点。今回はここを右に折れ直接香園寺へと向かうが、すぐ先に待つ七曲がりの下りに備えて膝を少し休ませる。

左に進めば香園寺奥の院経由の遍路道。右に折れると小松川の谷筋に下り、岡村・仏心寺経由の遍路道。ここが奥の院経由と直接香園寺に向かう遍路道の分岐点。今回はここを右に折れ直接香園寺へと向かうが、すぐ先に待つ七曲がりの下りに備えて膝を少し休ませる。

木のベンチに腰掛け小休止。ベンチの奥に結構広い平坦地。この地を「おこや」と呼ぶ。昭和20年(1945)代まではこの地に茶屋があり飴や団子が売られていたという(「えひめの記憶;愛媛県生涯学習センター」)。「おこや」は茶店の小屋からだろう。

33丁石・34丁石

42丁石から小松川上流域の沢筋に沿って草の生い茂る道を下る。5分ほど歩くと林道と交差。沢に架かる橋がある。往路ではこの橋を渡ったのだが、「遍路道」ではないとの案内があり、橋を渡ることなく沢の左岸を進み七曲がり坂の取り付き口に着いた。

42丁石から小松川上流域の沢筋に沿って草の生い茂る道を下る。5分ほど歩くと林道と交差。沢に架かる橋がある。往路ではこの橋を渡ったのだが、「遍路道」ではないとの案内があり、橋を渡ることなく沢の左岸を進み七曲がり坂の取り付き口に着いた。

本谷林道に出る;15時6分(標高245m)

林道を交差して沢の左岸を進む。道幅も広くなる。5分ほど進むと大きな林道に出る。本谷林道だろう。山道への取り付き口に下りてきた。

林道に出ると直ぐ沢に架かる橋がある。いつだったか香園寺より岡村・仏心寺より逆打ちで横峰寺へ上る道を辿ったとき、この橋まで来たのだが橋の右岸の道が大きく崩壊しており、また時刻も夕刻に迫っていたためここで打ち留めとしたのだが、その時は遍路道は沢右岸であろうと思い込み、藪漕ぎ道を進むことになろうかと覚悟していた。今回往路で偶然橋を渡った沢の左岸に遍路道を示す案内を見付け、結構広く快適な道を七曲がり坂まで進むことができた。ラッキーだった。

林道を交差して沢の左岸を進む。道幅も広くなる。5分ほど進むと大きな林道に出る。本谷林道だろう。山道への取り付き口に下りてきた。

林道に出ると直ぐ沢に架かる橋がある。いつだったか香園寺より岡村・仏心寺より逆打ちで横峰寺へ上る道を辿ったとき、この橋まで来たのだが橋の右岸の道が大きく崩壊しており、また時刻も夕刻に迫っていたためここで打ち留めとしたのだが、その時は遍路道は沢右岸であろうと思い込み、藪漕ぎ道を進むことになろうかと覚悟していた。今回往路で偶然橋を渡った沢の左岸に遍路道を示す案内を見付け、結構広く快適な道を七曲がり坂まで進むことができた。ラッキーだった。

車デポ地に;15時50分

本谷林道まで戻ったが車デポ地は1.3キロ先の採石工場。採石工場傍で舗装が切れたためどこに車をデポしようかと探していると、工場の方が敷地内の端にデポすることを許してくださった。

で、その地に車デポしたのだが、その先に続く広い砂利道は結構踏まれており、また一部舗装された箇所もあり、その舗装が切れた先もゆっくりと走れば本谷林道合流点まで車を寄せることが出来たように思える。

が、それは後の祭り。痛めた膝はほぼ限界に達しヨタヨタ歩き車デポ地に戻ったのが午後15時50分。ここが一番きつかった。

本谷林道まで戻ったが車デポ地は1.3キロ先の採石工場。採石工場傍で舗装が切れたためどこに車をデポしようかと探していると、工場の方が敷地内の端にデポすることを許してくださった。

で、その地に車デポしたのだが、その先に続く広い砂利道は結構踏まれており、また一部舗装された箇所もあり、その舗装が切れた先もゆっくりと走れば本谷林道合流点まで車を寄せることが出来たように思える。

が、それは後の祭り。痛めた膝はほぼ限界に達しヨタヨタ歩き車デポ地に戻ったのが午後15時50分。ここが一番きつかった。

これで横峰寺から岡村・仏心寺経由の香園道までの遍路道のうち、横峰寺から山入道入り口までをカバーした。上述の如くここから香園寺までの遍路道は、「伊予 歩き遍路;五十九番札所 国分寺から六十番札所 横峰寺を繋ぐ ③香園寺道を辿り逆打ちで横峰登山口へ」の後半部に記した遍路道メモを逆回しでご覧ください。

横峰寺から香園寺への遍路道は現在横峰寺大師堂、その傍の歓喜天堂横まで繋がる平野林道を1キロ弱歩き、道の左手「香園寺 八・四粁(キロ)」と刻まれた石碑より左に逸れて山道を下る。 平野林道は「弘法大師入定千百五十年記念御遠忌」(昭和59年;1984)を記念し本堂改築工事の資材運搬用に開かれた道であり、それ以前は歓喜天堂裏より茂みに入り山道を下ったようであるが、現在は平野林道により分断されてはいるが、一部林道名残山側にその名残が残っている,と云う。

平野林道より香園寺への遍路道分岐点:午前11時33分(標高658m)

平野林道の左手、「香園寺 八・四粁(キロ)」と刻まれた石碑の手前、ガードレールが切れているところが香園寺への遍路道分岐点。「60番横峰寺1.2km 香園寺奥の院5.7キロ」と記された「四国のみち」木標や遍路タグが遍路道を指し、見落とすことはないだろう。

平野林道の左手、「香園寺 八・四粁(キロ)」と刻まれた石碑の手前、ガードレールが切れているところが香園寺への遍路道分岐点。「60番横峰寺1.2km 香園寺奥の院5.7キロ」と記された「四国のみち」木標や遍路タグが遍路道を指し、見落とすことはないだろう。15丁石・16丁石

|

| ⒖丁石 |

|

| 16丁石 |

分岐点のコンクリート石段を下りるとすぐ山道となる。左手は深い崖。13分ほどトラバース気味に歩き高度を50mほど下げると舟形地蔵が立つ(11時46分;標高610m)。文字は読めないが刻まれた石仏や全体の印象から丁石のようにも思える。往路でその先に16丁石を見ていたため、15丁石かとも。

そこから数分、同じく610m等高線に沿って同じくトラバース気味にすすむと「十六丁」と刻まれた舟形地蔵丁石が崖に面して立つ(11時49分:標高605m)。

「四国のみち」・17丁石

そこから数分、同じく610m等高線に沿って同じくトラバース気味にすすむと「十六丁」と刻まれた舟形地蔵丁石が崖に面して立つ(11時49分:標高605m)。

「四国のみち」・17丁石

|

| 17丁石 |

鉄の桟道を踏み数分進むと「60番横峰寺1.7km 香園寺奥の院5.2キロ」と記された「四国のみち」の指導標が立つ。この辺りまではそれほど急な坂ではないが、この辺りから先は先尾根筋稜線をほぼ垂直に下る少し急な坂になる。

鉄の桟道を踏み数分進むと「60番横峰寺1.7km 香園寺奥の院5.2キロ」と記された「四国のみち」の指導標が立つ。この辺りまではそれほど急な坂ではないが、この辺りから先は先尾根筋稜線をほぼ垂直に下る少し急な坂になる。掘割道を5分ほど下ると「十七丁」と刻まれた舟形地蔵丁石(午前11時54分;標高582m)。

18丁石・19丁石

|

| 18丁石 |

|

| 19丁石 |

等高線をほぼ垂直に高度を40mほど下げると「十八丁」と刻まれた舟形地蔵丁石(午後12時;標高540m)。

さらに高度を30mほど下げると「十九丁」と刻まれた19丁舟形地蔵丁石が立つ(12時7分:標高510m)。

「四国のみち」指導標と20丁石

さらに高度を30mほど下げると「十九丁」と刻まれた19丁舟形地蔵丁石が立つ(12時7分:標高510m)。

「四国のみち」指導標と20丁石

|

| 「四国のみち」標識と20丁石 |

|

| 「四国のみち」標識 |

掘割道を少し下ると「60番横峰寺1.9km 香園寺奥の院5.0キロ」の「四国のみち」指導標。その直ぐ先、掘割道が鋭角に曲がる箇所に「60番横峰寺2.1km 香園寺奥の院4.8キロ」の指導標(午後12時12分;標高506m)。

曲がった角に「二十丁」と刻まれた舟形地蔵丁石が立つ。

「四国のみち」・21丁石

曲がった角に「二十丁」と刻まれた舟形地蔵丁石が立つ。

「四国のみち」・21丁石

|

| 21丁石 |

稜線部を下り切ると等高線の間隔が広くなり平坦な尾根道となる。そこに「四国のみち」と記された丸木が立つ。その傍に尾根の左手から道が合流する。地図を見るとこの分岐点を左に進むと湯浪の集落に繋がっていた。

稜線部を下り切ると等高線の間隔が広くなり平坦な尾根道となる。そこに「四国のみち」と記された丸木が立つ。その傍に尾根の左手から道が合流する。地図を見るとこの分岐点を左に進むと湯浪の集落に繋がっていた。馬の背風の平坦な尾根道を少し進むと「二十一丁」と刻まれた舟形地蔵丁石が立つ(午後12時20分;標高470m)。この辺り左手が開け、四国山地の遠景が楽しめる。

平野林道への分岐・22丁石

|

| 22丁石 |

北東に突き出た割と平坦な稜線部を数分進むと道が二つに分かれる(午後12時27分;標高465m)。右手には四国電力の標識、左手に遍路道案内が立つ。地図を見ると右手の道を進むと平野林道と繋がっていた。

北東に突き出た割と平坦な稜線部を数分進むと道が二つに分かれる(午後12時27分;標高465m)。右手には四国電力の標識、左手に遍路道案内が立つ。地図を見ると右手の道を進むと平野林道と繋がっていた。左手の遍路道に入る。しばらく続いた平坦な道もここまで。ここから先は等高線をほぼ垂直に下ることになる。

分岐点から直ぐ「二十二丁」と刻まれた舟形地蔵丁石が立つ(午後12時31分;標高260m)。

23丁石・24丁石

|

| 23丁石 |

|

| 24丁石 |

掘割道を少し下ると「二十三丁」と刻まれた舟形地蔵丁石(午後12時35分;標高455m)。道は石が敷かれており、スベリに注意しながら下る。その先石を削った石段状の道を下ると「二十四丁」と刻まれた舟形地蔵丁石が立つ(午後12時41分;標高435m)。

25丁石・26丁石

|

| 25丁石 |

|

| 26丁石 |

2基の石仏を見遣りながら急な稜線部を下りきった辺りに「二十五丁」と刻まれた丁石。他の丁石に刻まれた仏は立像であるのだが、この丁石は坐像となっていた(午後12時49分;標高405m)。

この辺り鞍部。その先痩せ尾根の馬の背を進むと「二十六丁」と刻まれた舟形地蔵丁石(午後12時56分;標高412m)が立つ。

27丁石・「四国のみち」指導標

27丁石・「四国のみち」指導標

|

| 27丁石 |

直ぐ先で道はふたつに分かれる。右は四国電力の標識。地図を見ると上に送電線が走る。送電線保線道なのだろう。

遍路道は左を進む。稜線上の242mピークの左を巻いて進むと「二十七丁」と刻まれた舟形地蔵丁石(午後13時2分;標高405m)。

ピークを巻き、その先の馬の背を進むと「四国のみち」の指導標。「60番横峰寺3km 香園寺奥の院3.9キロ」と記される(午後13時5分;標高405m)。

28丁石と標石

|

| 28丁石と標石 |

|

| 標石 |

馬の背を進むと道の両側に標石。右手の標石には「二十八丁」と刻まれる(午後13時8分;標高405m)。

左手の標石には正面に手印と供に「横峯寺及千足村** 小松町及香園寺」。側面には手印はないが「平野大保木ヲ経テ県**」と刻まれる。平野、大保木はこの稜線の東にある集落。地図上には特に道は描かれていないが、昔には東に下る道筋があったのだろうか。

29丁石・「四国のみち」指導標

左手の標石には正面に手印と供に「横峯寺及千足村** 小松町及香園寺」。側面には手印はないが「平野大保木ヲ経テ県**」と刻まれる。平野、大保木はこの稜線の東にある集落。地図上には特に道は描かれていないが、昔には東に下る道筋があったのだろうか。

29丁石・「四国のみち」指導標

|

| 29丁石 |

この先、馬の背から尾根の稜線への上りとなる。比高差は70mほど。それほど厳しい上りではない。

?mほど上ると「二十九丁」と刻まれた舟形地蔵丁石(午後13時11分;標高415m)。そこから数分、曲がり角に「60番横峰寺3.3km 香園寺奥の院3.6キロ」と記された「四国のみち」指導標が立つ(午後13時13分;標高420m)。

この先、馬の背から尾根の稜線への上りとなる。比高差は70mほど。それほど厳しい上りではない。

?mほど上ると「二十九丁」と刻まれた舟形地蔵丁石(午後13時11分;標高415m)。そこから数分、曲がり角に「60番横峰寺3.3km 香園寺奥の院3.6キロ」と記された「四国のみち」指導標が立つ(午後13時13分;標高420m)。30丁石・31丁石

|

| 30丁石 |

|

| 31丁石 |

5分ほど上り高度を30mほど上げると「三十丁」と刻まれた舟形地蔵丁石(午後13時18分;標高450m)。更に5分ほど高度を30mほど上げると2基の石仏。少し大きな石仏には「三十一丁」と刻まれる(午後13時23分;標高480m)。この31丁石がピーク。この先は緩やかな下り道となる。

32丁石・奥の院との分岐点の標石

32丁石・奥の院との分岐点の標石

|

| 32丁石 |

|

| 途奥の院との分岐点の標石 |

数分歩くと「三十二丁」と刻まれた舟形地蔵丁石(午後13時25分;標高470m)。その直ぐ先は広い平坦地。「60番横峰寺3.6km 香園寺奥の院3.3キロ」と記された「四国のみち」の指導標の先に

「香園道 奥之院ヲ経テ一里十六丁 香園寺ヘ一里二十丁」と刻まれた標石が立つ(午後13時26分;標高460m)。

|

おこや跡 |

左に進めば香園寺奥の院経由の遍路道。右に折れると小松川の谷筋に下り、岡村・仏心寺経由の遍路道。ここが奥の院経由と直接香園寺に向かう遍路道の分岐点。今回はここを右に折れ直接香園寺へと向かうが、すぐ先に待つ七曲がりの下りに備えて膝を少し休ませる。

左に進めば香園寺奥の院経由の遍路道。右に折れると小松川の谷筋に下り、岡村・仏心寺経由の遍路道。ここが奥の院経由と直接香園寺に向かう遍路道の分岐点。今回はここを右に折れ直接香園寺へと向かうが、すぐ先に待つ七曲がりの下りに備えて膝を少し休ませる。木のベンチに腰掛け小休止。ベンチの奥に結構広い平坦地。この地を「おこや」と呼ぶ。昭和20年(1945)代まではこの地に茶屋があり飴や団子が売られていたという(「えひめの記憶;愛媛県生涯学習センター」)。「おこや」は茶店の小屋からだろう。

33丁石・34丁石

|

| 33丁石 |

|

| 34丁石 |

木々の間から垣間見える尾根筋西側の遠景を楽しみながら少し休憩し七曲がり坂を下り始める。草に覆われた坂を下ると最初の曲がり角に「三十三丁」と刻まれた舟形地蔵丁石(午後13時47分;標高454m)。

角を曲がり等高線を斜めに下る緩やかな坂を進むと道の左手、山側に石仏。文字は消えて読めないが形状からして舟形地蔵丁石のように思える。往路この坂を上ったときこの下の曲がり角に35丁石があった。とすれば34丁石かもしれない(午後14時9分;標高450m)。距離に比して時間がかかったのは、往路見つけたこの丁石が見つからず行きつ戻りつしたため。

35丁石・36丁石

角を曲がり等高線を斜めに下る緩やかな坂を進むと道の左手、山側に石仏。文字は消えて読めないが形状からして舟形地蔵丁石のように思える。往路この坂を上ったときこの下の曲がり角に35丁石があった。とすれば34丁石かもしれない(午後14時9分;標高450m)。距離に比して時間がかかったのは、往路見つけたこの丁石が見つからず行きつ戻りつしたため。

35丁石・36丁石

|

| 35丁石 |

|

| 36丁石 |

等高線を斜めに進む緩やかな坂を下った2番目の曲がり角に「三十五丁」と刻まれた舟形地蔵丁石(午後14時14分;標高420m)。

3番目の曲がり角は直進方向へも道が続く。どちらかちょっと迷うが、直進方向への道には木が並べて置かれており、如何にも「進むべからず」といった注意のように思える。 直進せず左に折れて少し下ると舟形地蔵。文字ははっきりわからないが距離からすれば36丁石ではないかと思う(午後14時20分;標高400m)。

42丁石;午後14時54分( 標高278m )

3番目の曲がり角は直進方向へも道が続く。どちらかちょっと迷うが、直進方向への道には木が並べて置かれており、如何にも「進むべからず」といった注意のように思える。 直進せず左に折れて少し下ると舟形地蔵。文字ははっきりわからないが距離からすれば36丁石ではないかと思う(午後14時20分;標高400m)。

42丁石;午後14時54分( 標高278m )

|

| 道端の小さな遍路道案内 |

|

| 道に置かれた木 |

その先、曲がり角、道の分岐箇所では道端に置かれた小さな遍路道案内、「進むべからず」と道に敷き並べられた木を目安に道を曲がり、道に埋め込まれた遍路道案内、木に括られた遍路タグでオンコースであることを確認しながら七曲がりを下る。

|

| 道に埋め込まれた遍路道 |

|

| 遍路タグでオンコース確認 |

往路沢筋に沿って進み七曲がり坂を上ったため沢筋方向へと下ってゆく。復路は国土地理院に描かれた破線に沿って下る。往路と復路はちょっと異なり国土地理院の破線から外れたルートを辿ったようではある。

|

| 42丁石 |

|

| 道に置かれた木 |

が、ともあれ七曲がり坂の取り付き口に立つ「四十二丁」と刻まれた舟形地蔵丁石の立つところにおりてきた(午後14時54分;標高278m)。途中、三十七、三十八、三十九の丁石があるといった記事もあったが、生い茂る草木に隠れてか見付けることができなかった。

林道交差;午後15時(標高255m)

林道交差;午後15時(標高255m)

42丁石から小松川上流域の沢筋に沿って草の生い茂る道を下る。5分ほど歩くと林道と交差。沢に架かる橋がある。往路ではこの橋を渡ったのだが、「遍路道」ではないとの案内があり、橋を渡ることなく沢の左岸を進み七曲がり坂の取り付き口に着いた。

42丁石から小松川上流域の沢筋に沿って草の生い茂る道を下る。5分ほど歩くと林道と交差。沢に架かる橋がある。往路ではこの橋を渡ったのだが、「遍路道」ではないとの案内があり、橋を渡ることなく沢の左岸を進み七曲がり坂の取り付き口に着いた。本谷林道に出る;15時6分(標高245m)

林道を交差して沢の左岸を進む。道幅も広くなる。5分ほど進むと大きな林道に出る。本谷林道だろう。山道への取り付き口に下りてきた。

林道に出ると直ぐ沢に架かる橋がある。いつだったか香園寺より岡村・仏心寺より逆打ちで横峰寺へ上る道を辿ったとき、この橋まで来たのだが橋の右岸の道が大きく崩壊しており、また時刻も夕刻に迫っていたためここで打ち留めとしたのだが、その時は遍路道は沢右岸であろうと思い込み、藪漕ぎ道を進むことになろうかと覚悟していた。今回往路で偶然橋を渡った沢の左岸に遍路道を示す案内を見付け、結構広く快適な道を七曲がり坂まで進むことができた。ラッキーだった。

林道を交差して沢の左岸を進む。道幅も広くなる。5分ほど進むと大きな林道に出る。本谷林道だろう。山道への取り付き口に下りてきた。

林道に出ると直ぐ沢に架かる橋がある。いつだったか香園寺より岡村・仏心寺より逆打ちで横峰寺へ上る道を辿ったとき、この橋まで来たのだが橋の右岸の道が大きく崩壊しており、また時刻も夕刻に迫っていたためここで打ち留めとしたのだが、その時は遍路道は沢右岸であろうと思い込み、藪漕ぎ道を進むことになろうかと覚悟していた。今回往路で偶然橋を渡った沢の左岸に遍路道を示す案内を見付け、結構広く快適な道を七曲がり坂まで進むことができた。ラッキーだった。車デポ地に;15時50分

本谷林道まで戻ったが車デポ地は1.3キロ先の採石工場。採石工場傍で舗装が切れたためどこに車をデポしようかと探していると、工場の方が敷地内の端にデポすることを許してくださった。

で、その地に車デポしたのだが、その先に続く広い砂利道は結構踏まれており、また一部舗装された箇所もあり、その舗装が切れた先もゆっくりと走れば本谷林道合流点まで車を寄せることが出来たように思える。

が、それは後の祭り。痛めた膝はほぼ限界に達しヨタヨタ歩き車デポ地に戻ったのが午後15時50分。ここが一番きつかった。

本谷林道まで戻ったが車デポ地は1.3キロ先の採石工場。採石工場傍で舗装が切れたためどこに車をデポしようかと探していると、工場の方が敷地内の端にデポすることを許してくださった。

で、その地に車デポしたのだが、その先に続く広い砂利道は結構踏まれており、また一部舗装された箇所もあり、その舗装が切れた先もゆっくりと走れば本谷林道合流点まで車を寄せることが出来たように思える。

が、それは後の祭り。痛めた膝はほぼ限界に達しヨタヨタ歩き車デポ地に戻ったのが午後15時50分。ここが一番きつかった。これで横峰寺から岡村・仏心寺経由の香園道までの遍路道のうち、横峰寺から山入道入り口までをカバーした。上述の如くここから香園寺までの遍路道は、「伊予 歩き遍路;五十九番札所 国分寺から六十番札所 横峰寺を繋ぐ ③香園寺道を辿り逆打ちで横峰登山口へ」の後半部に記した遍路道メモを逆回しでご覧ください。