今回のメモは3日目と翌日のイスタンブール移動のため向かったカイセリの街までをメモする。3日目のスケジュールはカイマクルの地下都市見学が主眼で終日ゆったりとした日程。メモもカイマクルの地下都市とアバノスへの途次立ち寄った渓谷くらいなのだが、肝心の渓谷名がはっきりしないという為体。いまひとつ釈然としない気持ちとはなったが、とりあえずメモを始める。

オルタヒサル(Ortahisar)

オルタヒサル城塞(Ortahisar Kalesi)

朝、宿泊ホテルの直ぐ南、街の中心に聳えるオルタヒサル城塞(Ortahisar Kalesi)を見る。と、城塞には上へと続くアプローチらしきものが見える。バスの出発まで時間もあるので、ちょっと登ってみようかと。

街の中心にある広場あたりから成り行きで城塞跡に向かう。エントランスがあったのだが、閉まっている。見学時間には少し早かったようだ。エントランスの先に進むと城塞への門は閉まっているが傍から上れそう。入り込みたい誘惑を止め、オルタヒサールの洞窟街並みを眺めるだけにした。

トルコ語でオルタヒサールの「オルタ」は「中央」、「ヒサール」は「砦・城塞」を指す。「中央の城」の名の通り、街の中央に聳える。 この地もカッパドキアの他の街と同様に古い歴史をもつ。ヒッタイト(紀元前1600年〜紀元前1200年頃)の時代に、カッパドキア全体が交易ルートの一部として発展し、その頃には凝灰岩の奇岩地形を利用した洞窟住居が作られ、当時の人々が住んでいたと考えられている。家を建てるより洞窟を掘るほうがはるかに簡単であったのだろう。 フリギア人やアッシリア人もこの地域に影響を与え、商業と軍事の要衝として利用したことだろう。

街の中心にある広場あたりから成り行きで城塞跡に向かう。エントランスがあったのだが、閉まっている。見学時間には少し早かったようだ。エントランスの先に進むと城塞への門は閉まっているが傍から上れそう。入り込みたい誘惑を止め、オルタヒサールの洞窟街並みを眺めるだけにした。

トルコ語でオルタヒサールの「オルタ」は「中央」、「ヒサール」は「砦・城塞」を指す。「中央の城」の名の通り、街の中央に聳える。 この地もカッパドキアの他の街と同様に古い歴史をもつ。ヒッタイト(紀元前1600年〜紀元前1200年頃)の時代に、カッパドキア全体が交易ルートの一部として発展し、その頃には凝灰岩の奇岩地形を利用した洞窟住居が作られ、当時の人々が住んでいたと考えられている。家を建てるより洞窟を掘るほうがはるかに簡単であったのだろう。 フリギア人やアッシリア人もこの地域に影響を与え、商業と軍事の要衝として利用したことだろう。

紀元前1世紀、ローマ帝国がカッパドキアを属州化し、地域はローマ支配下に入る。392年キリスト教がローマの国教となるまでキリスト教徒に対する迫害を逃れこの地に多く移り住み、オルタヒサル城塞が要塞化され、防衛拠点としての役割を果たしたようである。

そのころ町周辺には数多くの洞窟教会や修道院が作られ、ギョレメと同様に宗教の中心地となった。

紀元前1世紀、ローマ帝国がカッパドキアを属州化し、地域はローマ支配下に入る。392年キリスト教がローマの国教となるまでキリスト教徒に対する迫害を逃れこの地に多く移り住み、オルタヒサル城塞が要塞化され、防衛拠点としての役割を果たしたようである。

そのころ町周辺には数多くの洞窟教会や修道院が作られ、ギョレメと同様に宗教の中心地となった。7世紀以降、アラブ軍の侵攻により防衛強化が進み、11世紀には、1071年、セルジューク朝がアナトリアに進出し、オルタヒサルもトルコ系民族の支配下に入った。そして13世紀には、オルタヒサル城塞がセルジューク朝の要塞として利用されたという。 15世紀以降、この町はオスマン帝国の支配下に入り、交易ルートの一部として活用された。 戦乱もおさまった19世紀には、オルタヒサルは果物(特にレモンやリンゴ)の貯蔵庫として使われたとのこと。凝灰岩の洞窟は天然の冷蔵庫として適しており、農業と貿易の重要な拠点となる。

20世紀初頭まで、ギリシャ人とトルコ人が共存する町であったが、1923年のギリシャ・トルコ住民交換により、ギリシャ人住民は去り、トルコ人が移住することになる。

20世紀半ばから、オルタヒサルの洞窟住居は次第に放棄され、現代的な建築が増加した。洞窟ホテルは放棄された洞窟を活用し造られたものである。

1980年代以降、カッパドキア全体が観光地として発展し、オルタヒサルも人気の観光スポットとなっている。

20世紀初頭まで、ギリシャ人とトルコ人が共存する町であったが、1923年のギリシャ・トルコ住民交換により、ギリシャ人住民は去り、トルコ人が移住することになる。

20世紀半ばから、オルタヒサルの洞窟住居は次第に放棄され、現代的な建築が増加した。洞窟ホテルは放棄された洞窟を活用し造られたものである。

1980年代以降、カッパドキア全体が観光地として発展し、オルタヒサルも人気の観光スポットとなっている。●ギリシャ・トルコ住民交換

このギリシャ・トルコ住民交換は、トルコ独立戦争(1919-1922)の結果の一つとして行われたもの。

その経緯は:トルコ独立戦争の後、トルコ共和国が1923年に成立した。その直前の1922年、オスマン帝国の崩壊に伴い、ギリシャとトルコの間で民族的対立が激化。1923年、ローザンヌ条約の一環として、ギリシャとトルコの間で「強制的な住民交換」が決定さた。

これにより、トルコ国内のギリシャ人(約120万人)がギリシャへ移住し、ギリシャ国内のトルコ人(約50万人)がトルコへ移住することになる。

その経緯は:トルコ独立戦争の後、トルコ共和国が1923年に成立した。その直前の1922年、オスマン帝国の崩壊に伴い、ギリシャとトルコの間で民族的対立が激化。1923年、ローザンヌ条約の一環として、ギリシャとトルコの間で「強制的な住民交換」が決定さた。

これにより、トルコ国内のギリシャ人(約120万人)がギリシャへ移住し、ギリシャ国内のトルコ人(約50万人)がトルコへ移住することになる。その結果、それまでギリシャ人とトルコ人が共存していた町(特にアナトリア西部やカッパドキア地方)は、一気に民族構成が変わってしまった。カッパドキア地域のギリシャ人は、主にアテネやテッサロニキ周辺に移住したという。

特に影響が大きかったのは、ギリシャ人が去った後、カッパドキアの多くのギリシャ正教会や修道院が廃墟とことである。

この住民交換は、近代史上最大級の強制移住の一つであり、今でもギリシャとトルコの歴史に大きな影響を与えている。今でもギリシャとトルコの歴史に大きな影響を与えている、とは文化的、社会的、政治的影響が挙げられる。

文化的影響とは失われた共存の歴史ということ。ギリシャとトルコは、何世紀にもわたって共存していた。住民交換前、アナトリア(現在のトルコ)には多くのギリシャ人が住み、ギリシャ語を話し、ギリシャ正教の教会があった。逆に、ギリシャのマケドニア地方やクレタ島には、トルコ語を話すイスラム教徒が住んでいた。住民交換によって、これらの多文化共存の歴史は突然断絶してしまったわけである。

文化的影響とは失われた共存の歴史ということ。ギリシャとトルコは、何世紀にもわたって共存していた。住民交換前、アナトリア(現在のトルコ)には多くのギリシャ人が住み、ギリシャ語を話し、ギリシャ正教の教会があった。逆に、ギリシャのマケドニア地方やクレタ島には、トルコ語を話すイスラム教徒が住んでいた。住民交換によって、これらの多文化共存の歴史は突然断絶してしまったわけである。その結果、たとえば、カッパドキア地方には、ギリシャ人が去った後、無人になった村や教会が残されている(例:カイマクルやムスタファパシャMustafapaşa )。同様にギリシャにも、かつてのトルコ系住民のモスクが廃墟となって残っている。こうした建物や遺跡は、当時の共存の名残を今に伝える。ムスタファパシャMustafapaşaはオルタヒサールの南東約10キロ。オスマン帝国時代町は 「シナソス(Sinassos)」 という名前で、特に裕福なギリシャ人商人や職人が住みギリシャ正教の教会や修道院があり、繁栄していた。 社会的影響とは両国の人々の意識、「故郷を追われた」という意識といえる。住民交換により、多くの人々が先祖代々の土地を失った。ギリシャでは、今でも「ミクラス(Μικρά Ασία, 小アジア)出身のギリシャ人の子孫」としてアイデンティティを持つ人々がいる。トルコでも、「ギリシャから来たトルコ人の子孫」という意識を持つ人々がいる。世代を超えて、故郷喪失の記憶が受け継がれているわけである。

|

| ムスタファパシャの洞窟:photo by Google Map |

以前はギリシャ語を話すムスリム(ギリシャ系トルコ人)や、トルコ語を話す正教徒(トルコ系ギリシャ人)がいたが、住民交換後、彼らはほぼ消滅した。その結果、トルコとギリシャの民族的な線引きがより明確になり、多文化的な要素が薄れてしまうことになった。

政治的影響とはギリシャとトルコの緊張関係が挙げられる。住民交換は、一見すると平和的な取り決めにみえたが、両国の間に「民族的な分断」を生み出すことになった。その後、キプロス問題(1974年のトルコ軍侵攻)や、エーゲ海の領有権問題など、両国の間には繰り返し対立が起きている。

「かつては共存できたのに、なぜ今は争っているのか」という議論がたびたび持ち上がり、最近はギリシャとトルコの間で「かつて共存していた歴史を学び、友好を深めよう」という動きもあるようだ。ギリシャでは、小アジア出身のギリシャ人の文化を大切にする博物館やイベントがあり、トルコでもギリシャ時代の教会を修復する活動が進められている。

ネウシェヒル(Nevşehi)

バスは洞窟住居跡が残るオルタヒサールの渓谷を右に見て北に進み幹線道D302号に出て左折し西進むする。

しばらく走るとバスはネウシェヒル(Nevşehi)の町を通りすぎる(と思うのだけど、オルタヒサールから西南に向かう道もあり、トレースしていないため、どちらかはっきりしない)。

●ネウシェヒル(Nevşehi)

「かつては共存できたのに、なぜ今は争っているのか」という議論がたびたび持ち上がり、最近はギリシャとトルコの間で「かつて共存していた歴史を学び、友好を深めよう」という動きもあるようだ。ギリシャでは、小アジア出身のギリシャ人の文化を大切にする博物館やイベントがあり、トルコでもギリシャ時代の教会を修復する活動が進められている。

オルタヒサールからカイマクルの地下都市に向かう

ネウシェヒル(Nevşehi)

バスは洞窟住居跡が残るオルタヒサールの渓谷を右に見て北に進み幹線道D302号に出て左折し西進むする。

しばらく走るとバスはネウシェヒル(Nevşehi)の町を通りすぎる(と思うのだけど、オルタヒサールから西南に向かう道もあり、トレースしていないため、どちらかはっきりしない)。

●ネウシェヒル(Nevşehi)

|

| ダマト・イブラヒム・パシャ・モスク by Google Map |

ネヴシェヒルは、トルコ・カッパドキア地方の中心都市であり、ギョレメやウチヒサールなどの観光地への玄関口。この地域は古代から人が住み続けてきた土地であり、多くの歴史的な遺産が残っている。

歴史はオルタヒサールと同様、ヒッタイト帝国(紀元前1600年〜紀元前1200年頃)に遡る。当時ネヴシェヒル周辺は重要な交易ルートの一部となっていた。

他のカッパドキアの地と同様、フリギア人、アッシリア人、ペルシャ人など、いくつもの文明の支配下となり、さまざまな文明の影響を受けた。アレクサンダー大王(紀元前4世紀)の東方遠征後、ヘレニズム文化も広まることになる。

紀元前1世紀~4世紀にかけてローマがアナトリアを統治し、この地域はローマの属州カッパドキアに組み込まれる。ローマ帝国によるキリスト教徒への迫害を逃れるため、多くのキリスト教徒がカッパドキアに移住し、地下都市や洞窟教会を作ったのもこのころである。

395年、ローマ帝国が東西に分割統治されることになり、カッパドキアは東ローマ帝国(ビザンツ帝国)の一部として、修道院や教会が数多く建設された。

7世紀~9世紀)にはアラブ人の侵攻 により、防衛のため地下都市が発展する。 1071年、セルジューク朝がアナトリアを征服し、トルコ系民族がこの地域に定住。 オスマン帝国時代(15世紀~20世紀初頭)に入り、18世紀初頭、ネヴシェヒルリ・ダマト・イブラヒム・パシャ(Nevşehirli Damat İbrahim Paşa)がこの地域を発展させ、町の基盤を築く。彼の命により、モスク、学校、図書館、公共浴場(ハマム)などが建設され、現在のネヴシェヒルの原型ができる。町の名前はこの時期に「ネヴシェヒ(Nevşehir)」=「新しい都市」という意味に改名された。

歴史はオルタヒサールと同様、ヒッタイト帝国(紀元前1600年〜紀元前1200年頃)に遡る。当時ネヴシェヒル周辺は重要な交易ルートの一部となっていた。

他のカッパドキアの地と同様、フリギア人、アッシリア人、ペルシャ人など、いくつもの文明の支配下となり、さまざまな文明の影響を受けた。アレクサンダー大王(紀元前4世紀)の東方遠征後、ヘレニズム文化も広まることになる。

紀元前1世紀~4世紀にかけてローマがアナトリアを統治し、この地域はローマの属州カッパドキアに組み込まれる。ローマ帝国によるキリスト教徒への迫害を逃れるため、多くのキリスト教徒がカッパドキアに移住し、地下都市や洞窟教会を作ったのもこのころである。

395年、ローマ帝国が東西に分割統治されることになり、カッパドキアは東ローマ帝国(ビザンツ帝国)の一部として、修道院や教会が数多く建設された。

7世紀~9世紀)にはアラブ人の侵攻 により、防衛のため地下都市が発展する。 1071年、セルジューク朝がアナトリアを征服し、トルコ系民族がこの地域に定住。 オスマン帝国時代(15世紀~20世紀初頭)に入り、18世紀初頭、ネヴシェヒルリ・ダマト・イブラヒム・パシャ(Nevşehirli Damat İbrahim Paşa)がこの地域を発展させ、町の基盤を築く。彼の命により、モスク、学校、図書館、公共浴場(ハマム)などが建設され、現在のネヴシェヒルの原型ができる。町の名前はこの時期に「ネヴシェヒ(Nevşehir)」=「新しい都市」という意味に改名された。

|

| ダマト・イブラヒム・パシャ・モスク by Google Map |

1923年のギリシャ・トルコ住民交換により、ギリシャ人住民が去り、トルコ人が移住。

1954年、トルコ政府によってネヴシェヒル県(Nevşehir Province)が設立され、都市としての地位が確立。

20世紀後半から、カッパドキアの観光地化が進み、ネヴシェヒルは観光の中心都市として発展する。

●ネヴシェヒルリ・ダマト・イブラヒム・パシャ(Nevşehirli Damat İbrahim Paşa)

20世紀後半から、カッパドキアの観光地化が進み、ネヴシェヒルは観光の中心都市として発展する。

●ネヴシェヒルリ・ダマト・イブラヒム・パシャ(Nevşehirli Damat İbrahim Paşa)

この地で生まれたオスマン帝国の大宰相であり、「チューリップ時代(Lâle Devri, 1718-1730)」 を主導した人物。文化・芸術・建築が発展し、オスマン帝国の西欧化が進んだ時代である。

イスタンブールに多くの庭園や宮殿 を建設したほか、出身地であるヴシェヒルを私財を投じ整備 し、モスク、学校、図書館、浴場などを建設。現在も「ダマト・イブラヒム・パシャ・モスク」などの遺産が残る。

イスタンブールに多くの庭園や宮殿 を建設したほか、出身地であるヴシェヒルを私財を投じ整備 し、モスク、学校、図書館、浴場などを建設。現在も「ダマト・イブラヒム・パシャ・モスク」などの遺産が残る。

カイマクル

カイマクル地下都市(Kaymaklı Underground City)

ネヴシェヒルの町で幹線道路D765 に乗り換え20キロほど南下するとカイマクルの地下都市に着く。

ネヴシェヒルの町で幹線道路D765 に乗り換え20キロほど南下するとカイマクルの地下都市に着く。「Kaymak(カイマク)」は、トルコの伝統的な乳製品で、生クリームのような濃厚な乳脂肪を含む食品のこと。特に牛乳や羊乳を煮詰めて作るもので、パンや蜂蜜と一緒に食べることが多いとのことである。

カイマクル地下都市があるカッパドキア地方の岩は、火山灰が固まってできた柔らかい凝灰岩(トゥファ)でできている。その質感が「カイマク(クリーム)」のように滑らかで加工しやすいため、この名がついた可能性が指摘されている。カイマクは贅沢な食べ物とされ、栄養価が高いことから、「豊かな場所」「栄養がある土地」という意味合いで「カイマクル」と名付けられたとの説もある。さらに、カッパドキア地方は古くから牧畜が盛んな地域で、乳製品が重要な食料であった。住民たちが「カイマク」という食品を日常的に食べていたことから、その名が定着した可能性も考えられる。

カッパドキアでは、既に幾多の奇岩で見たように、火山の噴火によって生じた溶岩や火山灰が後に柔らかい凝灰岩の層を形成し、独特の景観を作り出している。地下都市はこの凝灰岩の層を地中深くまで掘り下げて造られたものであり、一説には大小さまざまなもので100以上も存在していると言われる。

カッパドキアでは、既に幾多の奇岩で見たように、火山の噴火によって生じた溶岩や火山灰が後に柔らかい凝灰岩の層を形成し、独特の景観を作り出している。地下都市はこの凝灰岩の層を地中深くまで掘り下げて造られたものであり、一説には大小さまざまなもので100以上も存在していると言われる。」ところで、この地下都市はいつ、誰によって見つけられたのだろう。カイマクル地下都市の発見については、正確な「発見者」の記録はないが、カッパドキア地方では、古くから地下に広がる通路や空間の存在が知られていたようだ。詳細な調査や発掘は行われていなかったが、一部の民家の地下から地下都市へつながる通路があることは地元の人々にとって特に珍しいものではなかったという。

1963年のこと、ある住民が自宅の改修工事中に、家の床の下に隠し通路を発見。さらに掘り進めると、奥に広がる地下空間があることが判明した。これが、後にカイマクル地下都市の広大な構造へとつながる入口であることが明らかになった。

翌1964年にトルコ政府が公式に発掘調査を開始。トルコ政府と考古学者が調査を行い、その規模の大きさに驚かされることになる。1964年には地下都市の一部が観光地として公開され、現在も続く研究と修復作業が行われている。

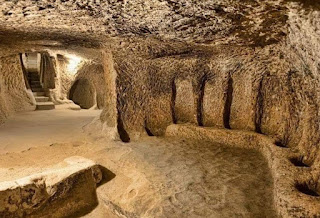

エントランスより地下都市に入る。

エントランスより地下都市に入る。

当日は現地ガイドさんのに従い、岩を刳り貫いた狭い通路を進み、時に開けたスペースで、ここが地下教会跡、ここが食堂、ここが換気用の空気穴、そして地下4階まで下り、下に見える石の先にまだ地下都市が続いている、といった案内を聞くだけで精一杯。全体像もよくわかrないまま見学を終えた。

当日は現地ガイドさんのに従い、岩を刳り貫いた狭い通路を進み、時に開けたスペースで、ここが地下教会跡、ここが食堂、ここが換気用の空気穴、そして地下4階まで下り、下に見える石の先にまだ地下都市が続いている、といった案内を聞くだけで精一杯。全体像もよくわかrないまま見学を終えた。メモの段階で整理すると:

地下1階は厩舎(馬小屋・家畜のためのスペース)があったとされる。

地下都市の入り口近くにあり、*動物を飼育するための厩舎(馬小屋)として使われていたようだ。家畜を地上から地下へ移動させるのに便利だったためだろう。飼料を貯蔵するスペースもあったと考えられる。

地下2階は教会と生活空間。

地下2階は教会と生活空間。

生活空間は家族単位で暮らせるような部屋となっている。教会は1つの身廊(信者が集う空間)と2つの後陣(アプス:祭壇の設置されるところ)を持つ教会があり、正面には祭壇、側面には座席台が設置されている。教会の近くには住居や共有スペースもあり、信仰だけでなく日常生活の一部として機能していたという。

このフロアには身廊と後陣を持つシンプルな造りの教会があるが、祭壇や座席台といった宗教的な設備は確認できるものの、壁画やフレスコ画はほとんど残っていない。

生活空間は家族単位で暮らせるような部屋となっている。教会は1つの身廊(信者が集う空間)と2つの後陣(アプス:祭壇の設置されるところ)を持つ教会があり、正面には祭壇、側面には座席台が設置されている。教会の近くには住居や共有スペースもあり、信仰だけでなく日常生活の一部として機能していたという。

このフロアには身廊と後陣を持つシンプルな造りの教会があるが、祭壇や座席台といった宗教的な設備は確認できるものの、壁画やフレスコ画はほとんど残っていない。

その理由として考えられることは、地下都市は主に実用目的の空間だったこと。カイマクル地下都市は、防衛や避難のために作られた場所であり、修道院や教会のように装飾を施すことが目的ではなかったと考えられる。住民が一時的に避難するためのスペースや、貯蔵庫・厩舎・ワイナリーとしての機能が重視されていたということだろう。 その他考えられることとして保存環境の問題が挙げられる。カッパドキアの多くの洞窟教会(ギョレメやカイマクルの南東約40キロのところにあるソアンル渓谷など)にはフレスコ画が残っているが、それらは主に比較的開放的な洞窟内に造られた教会であり、カイマクルの地下都市は地下深く、湿度や換気の影響で壁画が描かれていたとしても長期間の保存が難しかった可能性がある。もしかすると、かつては簡素な装飾があったかもしれないが、時間の経過とともに消失した可能性も考えられる。

地下3階は貯蔵庫、ワイン醸造所、厨房。

|

| wineryとあった |

このフロアは他の階層よりも広く造られているのが特徴とある。貯蔵庫が多く、穀物、乾燥食品、ワインなどの保存が行われていた。

ワイン醸造所もあり、ぶどうを踏み潰してワインを作るための石槽が残っている。厨房では食料を調理するための炉やかまどが見つかっている。ここで食料を備蓄し、長期間の避難生活に備えていた。

地下4階は防衛・避難のための重要な役割を果たしていた地下空間。

|

| この大きな丸い石を右に落とし道を塞ぐ |

そのため地下4階には狭い通路や迷路状の通路が張り巡らされており、侵入者が簡単に奥まで進めないようになっている。車輪状の防御扉(トラップドア :大きな円盤状の石扉)が設置され、外部からの侵入時に封鎖できる仕組みもあった。

通路が意図的に低く狭く造られているのは、敵が侵入してきた際に広い空間に待ち構える防衛側が有利に戦える構造でもある。

また地下4階は侵入者が来た際に、住民が一時的に隠れるためのスペースと考えられる 通常の居住空間よりも深いため、外部の影響(敵の襲撃や自然災害など)を受けにく。くなっている。住民は普段は上層のフロアで生活し、危険が迫ったときに地下4階へ避難する仕組みだったと考えられる。

また地下4階は侵入者が来た際に、住民が一時的に隠れるためのスペースと考えられる 通常の居住空間よりも深いため、外部の影響(敵の襲撃や自然災害など)を受けにく。くなっている。住民は普段は上層のフロアで生活し、危険が迫ったときに地下4階へ避難する仕組みだったと考えられる。

|

| 誠に狭い通路 |

さらに、地下3階には大規模な貯蔵庫やワイン醸造所があったが、一部の食料や水の備蓄はさらに奥深い地下4階にも保管されていた可能性がある。一般的に地下深くなるほど温度や湿度が安定するため、保存食や穀物を長期間保管するのに適していたと考えられる

また更に、地下4階の役割として、地下都市同士を結ぶトンネルが地下4階にあった可能性が指摘される。カイマクル地下都市とデリンクユ地下都市は10km以上の距離を地下トンネルでつないでいたという説もある。もし敵が地下都市に侵入した場合、住民は地下4階を通じて別の場所へ逃げることができたと考えられる。

狭いトンネルが多いこの階層ではトンネルがかなり低く造られており、屈んで進む必要があるのが特徴。侵入者を防ぐために意図的に通路を狭くしたと考えられている。さらに隠し部屋や逃走用の通路が存在し、敵の襲撃に備えていた。 軍事的な防御の目的で大きな円形の石の扉(車輪状の防御扉)があり、敵が侵入してきた際に塞ぐことを目的として設置されている。

●水とトイレ

狭いトンネルが多いこの階層ではトンネルがかなり低く造られており、屈んで進む必要があるのが特徴。侵入者を防ぐために意図的に通路を狭くしたと考えられている。さらに隠し部屋や逃走用の通路が存在し、敵の襲撃に備えていた。 軍事的な防御の目的で大きな円形の石の扉(車輪状の防御扉)があり、敵が侵入してきた際に塞ぐことを目的として設置されている。

●水とトイレ

このふたつのことがちょっと気になりチェック:

〇水

カイマクル地下都市では、水の供給を確保するために井戸が複数設置されており、水路とともに地下深くまで続いていたと考えられている。

井戸の位置と構造

井戸は地下1階から地下最下層(地下8階)まで通じるものもある。地上から直接掘られたものと、地下内部にのみアクセス可能なものがある。

地下都市内でのみ使用可能な井戸もあり、戦時には外部からの毒殺や破壊を防ぐために封鎖できる構造になっていた。

代表的な井戸の位置

地下1階(厩舎付近):ここにあった井戸は動物の飲み水や人々の生活用水に利用された。

地下3階(貯蔵エリア付近):飲料水の確保とワイン醸造のために使われた可能性がある。

地下4階以降にも通じる深い井戸:この井戸は地下都市全体の生命線となっていた。

水路の存在

水路は井戸と異なり、都市全体に水を分配するための仕組みだった可能性がある。ただし、現在の発掘調査では明確な水路の構造は見つかっておらず、一部の井戸が横方向にもつながっていたと考えられている。通気孔と交差する部分があり、湿度管理にも役立っていた可能性がある。

井戸の戦略的役割

〇水

カイマクル地下都市では、水の供給を確保するために井戸が複数設置されており、水路とともに地下深くまで続いていたと考えられている。

井戸の位置と構造

井戸は地下1階から地下最下層(地下8階)まで通じるものもある。地上から直接掘られたものと、地下内部にのみアクセス可能なものがある。

地下都市内でのみ使用可能な井戸もあり、戦時には外部からの毒殺や破壊を防ぐために封鎖できる構造になっていた。

代表的な井戸の位置

地下1階(厩舎付近):ここにあった井戸は動物の飲み水や人々の生活用水に利用された。

地下3階(貯蔵エリア付近):飲料水の確保とワイン醸造のために使われた可能性がある。

地下4階以降にも通じる深い井戸:この井戸は地下都市全体の生命線となっていた。

水路の存在

水路は井戸と異なり、都市全体に水を分配するための仕組みだった可能性がある。ただし、現在の発掘調査では明確な水路の構造は見つかっておらず、一部の井戸が横方向にもつながっていたと考えられている。通気孔と交差する部分があり、湿度管理にも役立っていた可能性がある。

井戸の戦略的役割

|

| これより下には下りれない |

井戸が地下都市内で独立していたことは、外敵の侵入を防ぐ防衛策の一環だった。また、一部の井戸は封鎖可能で、占領された場合に使用できないようになっていた。地上と完全に独立した水源を確保することで、長期間の籠城戦にも耐えられる構造になっていた。

〇トイレ

カイマクル地下都市には、現在のような明確なトイレの跡は発見されていない。しかし、当時の生活様式や他の地下都市の構造から、以下のような方法で排泄処理をしていたと考えられている。

専用の排泄エリア(トイレ用空間)

個別のトイレスペースがあった可能性。地下都市の一部には、水を溜める穴や溝が掘られた空間があり、これが簡易トイレとして使用されていた可能性がある。そのエリアは、換気孔や通気口に近い場所に配置されていたと考えられる。

壺や容器を使用する方法

カイマクル地下都市には、現在のような明確なトイレの跡は発見されていない。しかし、当時の生活様式や他の地下都市の構造から、以下のような方法で排泄処理をしていたと考えられている。

専用の排泄エリア(トイレ用空間)

個別のトイレスペースがあった可能性。地下都市の一部には、水を溜める穴や溝が掘られた空間があり、これが簡易トイレとして使用されていた可能性がある。そのエリアは、換気孔や通気口に近い場所に配置されていたと考えられる。

壺や容器を使用する方法

|

| カイマクルの階層図 |

粘土製や木製の壺をトイレとして利用。ギリシャやローマ時代の例と同様に、壺やバケツをトイレ代わりに使い、一定時間ごとに地上に運んで廃棄する仕組みがあった可能性が考えらえる。家族単位または共同スペースで使用された。

排泄物の処理と排水

一部の通路や井戸、溝を使って廃棄。排泄物を地下の不要な穴や使われていない通路に廃棄した可能性がある。都市の換気システムと連携し、悪臭を抑える工夫もあったと考えられる。戦時や避難時には、簡易トイレの使用後、土で埋めるなどの処理が行われた可能性も。

近隣の地下都市との比較

デリンクユ地下都市では、特定の穴がトイレだったと考えられている。これに対し、カイマクルは規模がやや小さいため、専用トイレの設置が少なく、壺や簡易スペースを利用していた可能性が高い。

カイマクル地下都市には、明確なトイレの痕跡は発見されていないが、特定のエリアが排泄スペースだった可能性が高い。壺や容器を利用し、一定時間ごとに地上へ排出していたと考えられる。通気口や溝を使って、排泄物の処理や悪臭対策をしていた可能性がある。

カイマクルの地下教会のまとめ:

排泄物の処理と排水

一部の通路や井戸、溝を使って廃棄。排泄物を地下の不要な穴や使われていない通路に廃棄した可能性がある。都市の換気システムと連携し、悪臭を抑える工夫もあったと考えられる。戦時や避難時には、簡易トイレの使用後、土で埋めるなどの処理が行われた可能性も。

近隣の地下都市との比較

デリンクユ地下都市では、特定の穴がトイレだったと考えられている。これに対し、カイマクルは規模がやや小さいため、専用トイレの設置が少なく、壺や簡易スペースを利用していた可能性が高い。

カイマクル地下都市には、明確なトイレの痕跡は発見されていないが、特定のエリアが排泄スペースだった可能性が高い。壺や容器を利用し、一定時間ごとに地上へ排出していたと考えられる。通気口や溝を使って、排泄物の処理や悪臭対策をしていた可能性がある。

カイマクルの地下教会のまとめ:

カイマクル地下都市は、トルコ・カッパドキア地方にある最も有名な地下都市の一つで、8層(現在公開されているのは4層)からなる地下構造を持つ。

カイマクル地下都市は、トルコ・カッパドキア地方にある最も有名な地下都市の一つで、8層(現在公開されているのは4層)からなる地下構造を持つ。この地下都市は、主に初期キリスト教徒が異教徒や敵の侵略から身を守るために作った避難都市として知られており、現在、ユネスコ世界遺産「ギョレメ国立公園およびカッパドキアの岩窟群」の一部として登録されている。

カイマクルの地下都市では平均して5,000人、多いときには20,000人(?規模からして3000人程度と現地ガイドさんが説明していた)もの人々が暮らしていたと言われている。 カイマクル地下都市には何百もの部屋があり、長い通路や迷路のようなトンネルで互いにつながっている。その通路は低く、狭く、傾斜しているのが特徴。こうした複雑な構造は外敵の侵入を防ぐことに役立ったと考えられる。

地下都市にはきちんと井戸や換気口が設置されており、内部に十分な水や空気を供給できる構造になっている。現代になってからは、村人の貯蔵室や納屋として使われていたが、1964年から一般公開されている。

築造時期:紀元前8~7世紀頃(ヒッタイト時代が起源とも)

主な用途:戦乱時の避難所、修道士の隠れ家

最大収容人数:約5,000人(推定)

カッパドキアの代表的地下都市

●デリンクユ地下都市(Derinkuyu Underground City)

カッパドキアにはカイマクルを含め100以上の地下都市があるとされる。その中でも特に有名なのがカイマクル地下都市と地下で繋がっている、と上述メモにあったデリンクユ地下都市である。

|

| photo by Google Map |

デリンクユ地下都市(Derinkuyu Underground City)は、カッパドキア地方にある最大規模の地下都市。カイマクル地下都市と並ぶ代表的な地下都市で、最大8層、深さ約85mに及ぶ広大な空間が広がっている。

トルコ語で「Derin」は「深い」、「Kuyu」は「井戸」を意味する。「Derinkuyu(デリンクユ)」は「深い井戸」という意味の名前が示すように、デリンクユ地下都市には、地下85メートルにも及ぶ深い井戸があり、住民が長期間避難生活を送るために必要な水を確保する重要な役割を果たしていた。この深い井戸が町の名前の由来ではあろう。場所はカイマクル地下都市からD765 を南に10キロほど進んだところにある。

トルコ語で「Derin」は「深い」、「Kuyu」は「井戸」を意味する。「Derinkuyu(デリンクユ)」は「深い井戸」という意味の名前が示すように、デリンクユ地下都市には、地下85メートルにも及ぶ深い井戸があり、住民が長期間避難生活を送るために必要な水を確保する重要な役割を果たしていた。この深い井戸が町の名前の由来ではあろう。場所はカイマクル地下都市からD765 を南に10キロほど進んだところにある。

|

| photo by Google Map |

その歴史は紀元前8~7世紀頃(ヒッタイト時代またはフリギア人が起源とされる)まで遡る。その頃は食料やワインの貯蔵庫として使用されたと考えられる。

その後、古代から戦乱の時代に至るまで、避難所として使用されてきた。特に、初期キリスト教徒が迫害から逃れるために活用し、生活のあらゆる機能を備えた都市として発展してきた。

ビザンツ帝国時代には、アラブ人の侵攻に備えて拡張され、礼拝堂や宗教教育施設が追加される。モンゴル軍の侵攻やセルジューク朝・オスマン帝国の支配期にも利用されたが、 次第に放棄され、忘れられていく。

発見されたのは1963年。カイマクルと同じ年である。偶然といえば偶然ではあるが、1060年代、当時のトルコでカッパドキア地域における地下都市の存在が注目され始めたことが影響している。必然の結果ともいえる。また1960年代には、都市化や家の改修が進み、住民が地下に続く通路や部屋を偶然見つけるケースが増えたこともその因ではある。 公開されている層は8層であるが、実際は20層以上あると推測される。最大収容人数は約20,000人(推定)である。用途は戦争・侵略からの避難、宗教的隠れ家。敵の侵入を防ぐため、狭い通路・隠し扉・落とし穴が多数存在する。

その後、古代から戦乱の時代に至るまで、避難所として使用されてきた。特に、初期キリスト教徒が迫害から逃れるために活用し、生活のあらゆる機能を備えた都市として発展してきた。

ビザンツ帝国時代には、アラブ人の侵攻に備えて拡張され、礼拝堂や宗教教育施設が追加される。モンゴル軍の侵攻やセルジューク朝・オスマン帝国の支配期にも利用されたが、 次第に放棄され、忘れられていく。

発見されたのは1963年。カイマクルと同じ年である。偶然といえば偶然ではあるが、1060年代、当時のトルコでカッパドキア地域における地下都市の存在が注目され始めたことが影響している。必然の結果ともいえる。また1960年代には、都市化や家の改修が進み、住民が地下に続く通路や部屋を偶然見つけるケースが増えたこともその因ではある。 公開されている層は8層であるが、実際は20層以上あると推測される。最大収容人数は約20,000人(推定)である。用途は戦争・侵略からの避難、宗教的隠れ家。敵の侵入を防ぐため、狭い通路・隠し扉・落とし穴が多数存在する。

特徴としては、カイマクル地下都市が僧であったように、生活機能がすべて地下に備わっていること。居住スペース(住居)、教会・礼拝堂、貯蔵庫(穀物・水・ワイン・オリーブオイル)、家畜小屋、井戸、換気口(地下でも新鮮な空気を確保)、学校(修道士や子供たちの学びの場)など。

特徴としては、カイマクル地下都市が僧であったように、生活機能がすべて地下に備わっていること。居住スペース(住居)、教会・礼拝堂、貯蔵庫(穀物・水・ワイン・オリーブオイル)、家畜小屋、井戸、換気口(地下でも新鮮な空気を確保)、学校(修道士や子供たちの学びの場)など。高度な防衛機能を備えているのもカイマクルと同じ。通路は細く、敵の侵入を防ぐ構造となっており、巨大な円盤型の石扉(トラップドア)**があり、内部から閉鎖可能。水源(地下水路)は外部と完全に独立し、毒を混入されるリスクを遮断し、通路の分岐が多く、迷路のように作られている。

カイマクル地下都市とデリンクユ地下都市を比較しておく。

比較項目 カイマクル地下都市 デリンクユ地下都市

規模 小さめ(4層公開) 最大級(8層公開)

構造 水平方向に広がる 垂直方向に深い

収容人数 約5,000人 約20,000人

特徴 住居エリアが多い 軍事要素が強い

通路 比較的広めで歩きやすい 狭いトンネルが多い

場所:ネヴシェヒル県カイマクル村(ギョレメから南へ約20km)

●その他の有名な地下都市

カッパドキアにはカイマクル地下都市やデリンクユ地下都市以外にも、多くの地下都市が存在する。現在確認されているだけで200以上の地下都市があり、そのうち数か所は観光客向けに公開されている。以下に主な地下都市をメモする。

規模 小さめ(4層公開) 最大級(8層公開)

構造 水平方向に広がる 垂直方向に深い

収容人数 約5,000人 約20,000人

特徴 住居エリアが多い 軍事要素が強い

通路 比較的広めで歩きやすい 狭いトンネルが多い

場所:ネヴシェヒル県カイマクル村(ギョレメから南へ約20km)

●その他の有名な地下都市

カッパドキアにはカイマクル地下都市やデリンクユ地下都市以外にも、多くの地下都市が存在する。現在確認されているだけで200以上の地下都市があり、そのうち数か所は観光客向けに公開されている。以下に主な地下都市をメモする。

〇ゼルヴェ野外博物館(Zelve Açık Hava Müzesi)

|

| photo by Google Map |

ゼルヴェ野外博物館の北東15キロほどのところにある。

岩をくり抜きかつて村人が暮らしていた住居や倉庫、バリス教会(Balı Kilise) やウズムル教会(Üzümlü Kilise) などの教会、かつての村をつなぐ地下通路であったトンネルなどが残る。

この地には6世紀頃から20世紀半ばまで 人々が住んでいた。現在、住民は移住し、観光地・博物館として公開している。

歴史はカッパドキアの他の地と同じく、初期のキリスト教徒の避難所(6世紀~)であり、キリスト教がローマ帝国で迫害されていた時代、信者が隠れ住むための修道院 として発展。修道士たちが洞窟教会を築き、信仰を守りながら生活 していた。

ビザンツ時代(10世紀~)に入りキリスト教が公認されると、宗教的な中心地として発展。多くの教会が建設され、壁画(フレスコ画)が描かれる。

オスマン帝国時代(15世紀~)にはイスラム教徒とキリスト教徒が共存 する村となる。教会がモスクに改装されるなどの変化も起きた。

20世紀半ば(1950年代)、岩の侵食が進み、住民は別の地域に移住。その後、観光スポットとして整備された。

ギョレメ野外博物館との違い

特徴 ゼルヴェ野外博物館 ギョレメ野外博物館

用途 村として使われた 修道院として使われた

住居 住民が住んでいた 修道士が住んでいた

壁画 ほとんどない 多くのフレスコ画が残る

規模 広範囲にわたる コンパクトでまとまっている

観光のしやすさ 道が険しい 比較的整備されている

ゼルヴェ野外博物館は、カッパドキアに残る「洞窟の村」の名残を今に伝える場所。

キリスト教の修道士の時代から、イスラム教徒との共存時代を経て、20世紀半ばまで実際に人が住んでいた という歴史が興味深い。

〇オズコナック地下都市(Özkonak Underground City)

|

| photo by Google Map |

場所:アヴァノス(Avanos)の北約14km

特徴:デリンクユやカイマクルと同じくヒッタイト時代が起源。全体の構造は縦長で最大10層あるが、現在は4層まで公開。防衛機能が特に発達しており、攻撃用の小さな穴が壁に開けられている。通路が狭く、天井が低め。

特徴:デリンクユやカイマクルと同じくヒッタイト時代が起源。全体の構造は縦長で最大10層あるが、現在は4層まで公開。防衛機能が特に発達しており、攻撃用の小さな穴が壁に開けられている。通路が狭く、天井が低め。

〇マズ地下都市(Mazı Underground City)

|

| photo by Google Map |

場所:カイマクルの東約10km

特徴:カイマクル地下都市よりも規模は小さいが、構造がユニーク。家畜の飼育エリアが大きく、農耕社会に適した設計。井戸が内部にあり、長期間の避難が可能、石扉や狭い通路などの防衛機能もしっかり備えている

特徴:カイマクル地下都市よりも規模は小さいが、構造がユニーク。家畜の飼育エリアが大きく、農耕社会に適した設計。井戸が内部にあり、長期間の避難が可能、石扉や狭い通路などの防衛機能もしっかり備えている

〇タトラ地下都市(Tatlarin Underground City)

|

| photo by Google Map |

場所:ネウシェヒルNevşehiの西約30キロ。

特徴:他の地下都市と比べて広めの空間が多い。大規模な教会跡があり、宗教的な役割が強かったと推測。保存状態が良く、壁に彫られた装飾が残っている。観光地としての知名度は低いが、静かに探索できる地下都市。

特徴:他の地下都市と比べて広めの空間が多い。大規模な教会跡があり、宗教的な役割が強かったと推測。保存状態が良く、壁に彫られた装飾が残っている。観光地としての知名度は低いが、静かに探索できる地下都市。

カイマクルからアバノスへ

レッドバレー(Red Valley)?

|

| Red Valleyはこんな奇岩の谷のはずが |

カイマクルの地下都市を見学した後、Red Valleyに向かった。と思い込んでいたのだが、撮った写真を見ると、なんとなく違和感を感じる。とはいえ写真から未だ場所を特定できないため、とりあえずレッドバレー(Red Valley)の概要をまとめておく。

レッドバレー(Kızılçukur Vadisi)は、トルコ・カッパドキア地方にある美しい渓谷のひとつで、夕日が当たると赤く輝く岩肌がその特徴となっている(こういった会話をしたんだけどなあ)。場所は宿泊先のオルタヒサールの北、4キロほどのところ。赤みを帯びた岩肌が特徴的な渓谷であり、風化によってできた波打つような地形、赤、ピンク、白の岩層が混ざり合い、幻想的な風景を呈し、風の侵食でできた奇岩やフェアリーチムニー(妖精の煙突)も見られる。

レッドバレー(Kızılçukur Vadisi)は、トルコ・カッパドキア地方にある美しい渓谷のひとつで、夕日が当たると赤く輝く岩肌がその特徴となっている(こういった会話をしたんだけどなあ)。場所は宿泊先のオルタヒサールの北、4キロほどのところ。赤みを帯びた岩肌が特徴的な渓谷であり、風化によってできた波打つような地形、赤、ピンク、白の岩層が混ざり合い、幻想的な風景を呈し、風の侵食でできた奇岩やフェアリーチムニー(妖精の煙突)も見られる。

|

| 周囲に民家が見えている。ここはどこだ? |

またこの渓谷には初期キリスト教徒の多くの洞窟教会や隠れた礼拝所が点在する。 トレッキングやハイキングにも利用され、西隣のローズバレーと3キロほどの距離で繋がっている。

かつて初期キリスト教徒がこのエリアに住み、築いた洞窟教会として知られるのは:

Üzümlü Kilise(ブドウの教会):壁画にブドウのモチーフが描かれている

Haçlı Kilise(十字架の教会):天井に大きな十字架が刻まれて

Kolonlu Kilise(柱の教会):柱のある独特の構造

壁画は比較的保存状態が良く、初期キリスト教美術を鑑賞できる

□ローズバレー(Rose Valley)

|

| Rose Valley :photo by Google Map |

ローズバレー(Güllüdere Vadisi)は、Red Valleyと同様に岩肌がバラ色に染まることからこの名前がつけられた。洞窟教会や修道院跡が点在し、レッドバレーとセットでハイキングが楽しめる。

カッパドキアのその他の渓谷

◇イフララ渓谷(Ihlara Vadisi)

|

| photo by Google Map |

カッパドキア最大の渓谷で、全長約14kmにわたる深い谷。16以上の教会が点在し、壁画の保存状態が良い。

代表的な教会には:

アーラ・キリセ(Ağaçaltı Kilisesi):キリストの昇天を描いた壁画が有名

スンルー・キリセ(Sümbüllü Kilise):ギリシャ十字型の建築

エグリ・タス・キリセ(Eğritaş Kilisesi):装飾が美しい

見学に行ったわけでもないのだが、写真でみると断崖絶壁の渓谷に修道院が点在する。なんとなく聖バシレイオスの教えである共同生活を通しての修道という雰囲気ではない。地名の由来は不明。

ちょっと深堀り:

代表的な教会には:

アーラ・キリセ(Ağaçaltı Kilisesi):キリストの昇天を描いた壁画が有名

スンルー・キリセ(Sümbüllü Kilise):ギリシャ十字型の建築

エグリ・タス・キリセ(Eğritaş Kilisesi):装飾が美しい

見学に行ったわけでもないのだが、写真でみると断崖絶壁の渓谷に修道院が点在する。なんとなく聖バシレイオスの教えである共同生活を通しての修道という雰囲気ではない。地名の由来は不明。

ちょっと深堀り:

|

| アーラ・キリセ :photo by Google Map |

イフララ渓谷(Ihlara Vadisi)における修道生活は、聖バシレイオス(St.Basilバシルス)の教えに基づく共同生活的修道(共同体修道)よりも、隠遁的・孤独な修道の傾向が強かったと考えられている。

では、 なぜイフララ渓谷では「孤独な修道」が中心だったのか?ということだが ① 地形の特徴が隠遁に向いていた。

イフララ渓谷は、深く切り立った谷に沿って約14kmにわたり続く自然の要塞のような場所。谷の両側には、自然にできた岩壁や洞窟が点在し、そこに簡単な手を加えることで、一人で籠もるのに適した小さな庵や礼拝堂が作れた。物理的に孤立しやすい環境が、隠遁修道に適していた。

② 初期キリスト教の影響(3~7世紀)

|

| スンルー・キリセ:photo by Google Map |

初期キリスト教の修道士たちは、迫害を逃れて隠れることが多く、エジプトやシリアの砂漠での隠遁修道生活に強く影響を受けていた。イフララ渓谷でも、同様に個々の修道士が世俗から離れ、神との沈黙の対話を求めて孤独に生きる修道生活が根づいたと考えられる。

③ 防衛と安全のため

イフララ渓谷の教会や修道院の多くは、外から見えにくい場所に作られており、アラブ軍の侵攻や異教徒から身を守る目的もあった。修道士たちは、共同で集団生活をするよりも、小規模に分散して生活することで見つかりにくくし、安全を確保していた可能性がある。

④ 聖バシレイオスの教えの受容の仕方

聖バシレイオスはカイセリ出身で、カッパドキアで共同生活修道を提唱した人物だが、その教えはすぐにどこでも一律に広がったわけではない。イフララ渓谷では、より古い、東方教会的な個人修道の影響が色濃く残ったと見られている。後にバシレイオスの教えが徐々に浸透し、いくつかの修道院では共同生活の要素も見られるようになるが、全体としては「隠遁修道」の傾向が強くなっている。

|

| エグリ・タス・キリセ:photo by Google Map |

実際のイフララ渓谷の修道施設の特徴

教会や礼拝堂の多くは小規模で1~2人が生活できる程度の空間である。内部に住居・礼拝・瞑想・簡易墓所がそろっている個人単位の修道空間ということだ。フレスコ画も小さく簡素なものが多く、内面の信仰を大事にする雰囲気が見て取れる。

教会や礼拝堂の多くは小規模で1~2人が生活できる程度の空間である。内部に住居・礼拝・瞑想・簡易墓所がそろっている個人単位の修道空間ということだ。フレスコ画も小さく簡素なものが多く、内面の信仰を大事にする雰囲気が見て取れる。

比較項目 聖バシレイオスの共同生活修道 イフララ渓谷の隠遁修道

形態 共同体で規律ある生活 個人で孤独に祈る生活

拠点 村や町に近い修道院 山中や谷間の洞窟

空間 大きな修道院や礼拝堂 小規模な庵・礼拝洞

理念 共同体による助け合いと労働 世俗からの隔絶と神との対話

イフララ渓谷は地形・歴史的背景・信仰スタイルから見ても、隠遁的な修道生活に適した場所であった。聖バシレイオスの影響を受けつつも、より古い隠者的伝統が色濃く残っていたと考えるのが自然といえる。何百年にもわたり、静寂の中で信仰を守った人々の足跡が、今も谷の岩壁に刻まれている。

◇ソーアンル渓谷(Soğanlı Vadisi)

◇ソーアンル渓谷(Soğanlı Vadisi)

|

| photo by Google Map |

観光地化が進んでいない渓谷。東ローマ時代のものが多く、素朴なフレスコ画が残る洞窟教会がある。

代表的な教会:

カラバシュ・キリセ(Karabaş Kilise):聖母マリアや聖人の壁画。カイマクルの南東約40キロのところ

ユスフ・コク・キリセ(Yusuf Koç Kilisesi):保存状態の良い壁画

ギョク・キリセ(Gök Kilise):青い天井が特徴的

◇ ゴメダ渓谷(Gomeda Vadisi)

代表的な教会:

カラバシュ・キリセ(Karabaş Kilise):聖母マリアや聖人の壁画。カイマクルの南東約40キロのところ

ユスフ・コク・キリセ(Yusuf Koç Kilisesi):保存状態の良い壁画

ギョク・キリセ(Gök Kilise):青い天井が特徴的

◇ ゴメダ渓谷(Gomeda Vadisi)

|

| photo by Google Map |

神秘的で「小さなイフララ渓谷」とも呼ばれる。多くの修道院跡や未調査の洞窟教会がある・観光客が少なく、静か。

アヴァノス(Avanos)

カイマクルの地下都市を離れ、アヴァノス(Avanos)へ向かう。距離はカイマクルから北東へ40キロ弱、バスのルートはトレースしていないが、最短ルートはD765を少し北上し、ほどなくD765 を右に逸れオルタヒサールを経由しギョレメの町を抜け、Red Valley とRose Valleyの間を走り抜けアヴァノス(Avanos)に着く。

アヴァノス(Avanos)

カイマクルの地下都市を離れ、アヴァノス(Avanos)へ向かう。距離はカイマクルから北東へ40キロ弱、バスのルートはトレースしていないが、最短ルートはD765を少し北上し、ほどなくD765 を右に逸れオルタヒサールを経由しギョレメの町を抜け、Red Valley とRose Valleyの間を走り抜けアヴァノス(Avanos)に着く。

このコースを走ったのか、D765 をネウシェヒルNevşehirまで北上しそこからD300 を東進しアヴァノス(Avanos)へと向かったのか本当のところはっきりしないのだが、オルタヒサールを抜けたのであれば、途中妖精の煙突などもあったのだろう。

ともあれアヴァノス(Avanos)に到着。

昼食後、レストランの近くにオスマントルコ時代の公衆浴場(ハマム)があるとのこと。ひとりで町をさまよいなんとか見つけることができた。トルコ全土にはオスマン帝国時代に建設された多くのハマム(公衆浴場)が存在し、その多くは16世紀から19世紀にかけて建設されている。アヴァノスの公衆浴場も同様の時期に建設されたのだろうか。急いで集合場所に戻ったのだが集合時間ギリギリでちょっと焦った。

昼食後、レストランの近くにオスマントルコ時代の公衆浴場(ハマム)があるとのこと。ひとりで町をさまよいなんとか見つけることができた。トルコ全土にはオスマン帝国時代に建設された多くのハマム(公衆浴場)が存在し、その多くは16世紀から19世紀にかけて建設されている。アヴァノスの公衆浴場も同様の時期に建設されたのだろうか。急いで集合場所に戻ったのだが集合時間ギリギリでちょっと焦った。

オスマントルコ時代の遺構としてはクズルウルマク川(Kızılırmak)に架かる橋(旧アヴァノス橋:Eski Avanos Köprüsü)の古い石造りの橋脚があった。石のアーチ部分が過去の橋の構造を残しており、歴史的な橋を補修・再利用していた。

川に沿って町を散策。クズルウルマク川(Kızılırmak)に架かる人道橋は吊り橋となっており、観光名所なのだろうか多くの人が橋を渡っていた。近くのカフェでお茶を飲みオルタヒサールに戻る。

●アヴァノス(Avanos)

アヴァノス(Avanos)は、カッパドキア地方を流れるクズルウルマク川(Kızılırmak、赤い川)沿いに位置する歴史ある町。特に、陶芸の町として知られ、何千年もの間、赤い川の粘土を使った陶器作りが続けられている。

アヴァノス(Avanos)は、カッパドキア地方を流れるクズルウルマク川(Kızılırmak、赤い川)沿いに位置する歴史ある町。特に、陶芸の町として知られ、何千年もの間、赤い川の粘土を使った陶器作りが続けられている。古代はVenessa(ヴェネッサ)と呼ばれていたようだが、その由来は不明。アバノスの由来も不明得ある。

ヒッタイト帝国(紀元前1600年〜紀元前1200年)の時代には、すでに陶器製作が盛んだったと考えられている。

アヴァノス周辺は、ヒッタイト人によって形成された交易ネットワークの一部であり、陶器はこの地域の重要な産業であった。ヒッタイトの陶芸技術は、その後のフリギア人、リディア人、ペルシャ人にも影響を与えたとのことである。

その後、ローマ帝国の支配下に入り、「Venessa(ヴェネッサ)」という名前で知られるようになる(由来は不明)。ビザンツ帝国時代(4世紀~11世紀)には、カッパドキア全体でキリスト教文化が栄え、多くの修道院や洞窟教会が建設される。この時期、アヴァノスでもキリスト教徒の共同体が形成され、陶器や工芸品の製作が続けられた。

1071年のマラズギルトの戦い以降、セルジューク朝がアナトリアを支配し、トルコ系の人々が定住。

その後、ローマ帝国の支配下に入り、「Venessa(ヴェネッサ)」という名前で知られるようになる(由来は不明)。ビザンツ帝国時代(4世紀~11世紀)には、カッパドキア全体でキリスト教文化が栄え、多くの修道院や洞窟教会が建設される。この時期、アヴァノスでもキリスト教徒の共同体が形成され、陶器や工芸品の製作が続けられた。

1071年のマラズギルトの戦い以降、セルジューク朝がアナトリアを支配し、トルコ系の人々が定住。

オスマン帝国時代には、陶器製作が引き続き重要な産業となり、特に赤土を使った伝統的な陶器作りが受け継がれた。アヴァノスの陶芸職人たちは、宮廷用の陶器やタイルを製作することもあった。

オスマン帝国時代には、陶器製作が引き続き重要な産業となり、特に赤土を使った伝統的な陶器作りが受け継がれた。アヴァノスの陶芸職人たちは、宮廷用の陶器やタイルを製作することもあった。現代に入り。1923年のギリシャ・トルコ住民交換により、ギリシャ人住民が去り、トルコ人が移住。20世紀後半から、観光業が発展し、陶器作りが観光の主要な要素となる。 アヴァノスの陶器は、クズルウルマク川の赤土を使用しているのが特徴。ヒッタイト時代から続く伝統的な技法が今も受け継がれている。手回しのろくろを使った技法が有名で、訪れる観光客も陶芸体験ができる。現代では、伝統的なヒッタイト様式の陶器だけでなく、モダンなデザインの陶器も作られている。

オルタヒサールからカイセリに

|

| 一夜明けると大雪 |

一夜開け、翌朝はイスタンブールへの移動日。朝オルタヒサールからカイセリの飛行場へと向かうことになるのだが、一夜開けると昨日の天候と一変。辺りは一面の銀世界。美しいが、飛行機が飛ぶのかどうかちょっと心配。

また、カッパドキアのバルーン観光を目的として宿泊し、天候不順のため1週間ホテルに足止めとなっていた人たちには無情の雪となったようだ。

雪の中をバスは走り、火山台地を下りカイセリの町にある飛行場へと向かう。飛行場に到着。フライトキャンセルの案内はない。ゲートを出て飛行機に向かったバスはゲートに引き返す。理由の説明は何もない。1時間ほど待っただろうか、無事飛行機はイスタンブールに向かった。

●カイセリ(Kayseri)

カイセリはトルコの中央アナトリア地方に位置する古都で、古代から交易の要衝として発展してきた。カイセリはローマ皇帝カイサル(シーザー)に由来する。

雪の中をバスは走り、火山台地を下りカイセリの町にある飛行場へと向かう。飛行場に到着。フライトキャンセルの案内はない。ゲートを出て飛行機に向かったバスはゲートに引き返す。理由の説明は何もない。1時間ほど待っただろうか、無事飛行機はイスタンブールに向かった。

●カイセリ(Kayseri)

カイセリはトルコの中央アナトリア地方に位置する古都で、古代から交易の要衝として発展してきた。カイセリはローマ皇帝カイサル(シーザー)に由来する。

|

| カニシュ(Kültepe遺跡)by Google Map |

カイセリ周辺には、紀元前3000年ごろからアッシリア人、フリギア人、ヒッタイト人が居住。カニシュ(Kültepe遺跡)は紀元前2000年頃のアッシリア商業植民地があった場所で、楔形文字が記された粘土板が発見されている。ヒッタイト帝国(紀元前1600年~紀元前1200年頃)がこの地域を支配したが、滅亡後、フリギア人やアッシリア人が統治。

紀元前4世紀、アレクサンドロス大王の東征後、セレウコス朝の支配下に。紀元前1世紀、ローマ帝国のカッパドキア属州の首都として発展し、当時はカエサリア(Caesarea Mazaca)と呼ばれた。

3世紀から4世紀、ローマ帝国のキリスト教迫害の時代に、聖バシレイオス(バシル)がキリスト教文化を広めた。

3世紀から4世紀、ローマ帝国のキリスト教迫害の時代に、聖バシレイオス(バシル)がキリスト教文化を広めた。

|

| photo by Google Map |

1080年頃、セルジューク朝の支配下に入り、アナトリア・セルジューク朝の重要都市となる。13世紀,セルジューク朝の建築遺産が多く残る黄金期。

フーナト・ハトゥン複合施設(Hunat Hatun Külliyesi),

ゲヴヘル・ネシベ病院(Gevher Nesibe Darüşşifası)(イスラム医学教育の先駆け)

グランドバザールとキャラバンサライ(交易の中心地)が残る。

その後モンゴル軍の侵攻により、一時衰退。1515年、オスマン帝国(15世紀〜19世紀)の支配下に入る。16世紀、建築家ミマール・スィナン(Mimar Sinan)がこの地で生まれ、多くの建築を手がける。19世紀には、交易と織物産業の中心地となる。

今回のメモはここまで、後はイスタンブールを残すだけ。ではあるのだが、イスタンブールについては結構その歴史などを調べ、調べた割には見学に訪れた場所はほんの一部であり、見たかったところはツアーではほとんどカバーできず、といって自由時間もあまりなく、今一つメモする気持ちがでてこないのだけど、そのうちにその気になればメモでもしてみようかとも思っている。