角谷(かどや)は旧路は消え、舗装された旧国道を歩くだけであったが、仏坂は上り1.8kmの距離を高度150mほど上げることになる。それほど厳しい上りではない、下りは10分程度で谷筋に下りそこからは平坦な道となる。

焼坂は大よそ5キロ、比高差200mを1時間半ほどで越える。添蚯蚓は距離は6キロ程度だが比高差は370mほどあり2時間半ほど歩き七子峠近くに下りることになり。

下山口近くの七子峠から岩本寺まではおおよそ15キロほどだろうか。窪川台地・高南台地とも称される四万十川支流・仁井田川流域に開けた標高200mほどの台地の道を歩き札所に向かう。 メモは2回に分ける。一回目は青龍寺から仏坂を越えて須碕に入り、角谷を歩いて須崎市安和にある焼坂峠への遍路道分岐点まで。二回目は焼坂峠の分岐点から焼坂を越え中土佐町の国道を歩き、久礼より添蚯蚓を越えて四万十町(旧窪川町)に建つ札所・岩本寺までをメモする。

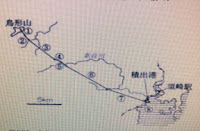

本日のルート;第三十六番札所 青龍寺>埋立>花山神社>鳴無神社の遥拝所>仏坂>岩不動・ 光明峰寺>県道314号合流点に標石>石灯籠と標石>県道23号とクロス>観音寺>須崎駅>大善寺>土佐藩砲台跡>土佐新荘>国道56号から旧道に逸れる>安和・焼坂越え分岐点

第三十六番札所 青龍寺

前面はかつて、といってもおよそ五千年もの昔だが、内湾であった竜の池とも蟹ヶ池とも呼ばれる大池を核とした湿地、後ろに横波山地の宇都賀山(標高255.9m)を配した山裾に青龍寺は建つ。

駐車場からは二重塔が見える。多宝塔であった。本堂参道の左側に特徴的な形の鐘楼門。

前面はかつて、といってもおよそ五千年もの昔だが、内湾であった竜の池とも蟹ヶ池とも呼ばれる大池を核とした湿地、後ろに横波山地の宇都賀山(標高255.9m)を配した山裾に青龍寺は建つ。

駐車場からは二重塔が見える。多宝塔であった。本堂参道の左側に特徴的な形の鐘楼門。

その奥に客殿、書院、方丈が建つ。本堂参道口右手に手水場、左手に納経所。その左手に恵果堂が建つ。

その奥に客殿、書院、方丈が建つ。本堂参道口右手に手水場、左手に納経所。その左手に恵果堂が建つ。石段横に「二丁目」の丁石。弘法大師像に頭を下げ45段ほど石段を上ると山門(仁王門)。棟に龍の瓦を使う。

仁王門を潜ると左手に地蔵堂と三重塔、右手に聖天堂。見上げる石段を上ると左手に滝。不動明王を祀る。さらに石段を上り、左手地蔵坐像のところに標石があり、「おくのいんみち嘉永元年由八月」と刻まれる。奥の院にはおよそ600mほどである。

更に石段を上り切ると正面に本堂、その左手に大師堂。大師堂前には伊藤萬蔵寄進の香台がある。本堂右手には薬師堂。その前には不動明王が立つ。薬師堂の右手には白山神社。

更に石段を上り切ると正面に本堂、その左手に大師堂。大師堂前には伊藤萬蔵寄進の香台がある。本堂右手には薬師堂。その前には不動明王が立つ。薬師堂の右手には白山神社。Wikipediaに拠れば、「青龍寺(しょうりゅうじ)は、高知県土佐市にある真言宗豊山派の寺院。独鈷山(どっこざん)、伊舎那院(いしゃないん)と号す。本尊は波切不動明王。

寺伝によれば弘仁年間(810年-824年)に空海(弘法大師)によって開基されたとされる。入唐求法の遣唐使として、恵果和尚より真言密教の奥義を伝授された空海が帰国の折、有縁の地に至るように祈願して独鈷杵(どっこしょう)を東方に向かって投げた。

空海はその独鈷杵がこの山中の松の木にあると感得し、嵯峨天皇に奏上。弘仁6年(815年)に恵果和尚を偲び、唐の青龍寺と同じ名の寺院を建立したという。

本尊の波切不動は、空海が乗った遣唐使船が入唐時に暴風雨に遭った際に、不動明王が現れて剣で波を切って救ったといわれ、空海がその姿を刻んだものであると伝える。 江戸時代初期には荒廃していたが、土佐藩2代藩主山内忠義によって正保年間(1644年 - 1648年)に再興された。しかし、宝永4年(1707年)には地震と津波で大きな被害を受け、江戸末期に再建された。

本尊の波切不動は、空海が乗った遣唐使船が入唐時に暴風雨に遭った際に、不動明王が現れて剣で波を切って救ったといわれ、空海がその姿を刻んだものであると伝える。 江戸時代初期には荒廃していたが、土佐藩2代藩主山内忠義によって正保年間(1644年 - 1648年)に再興された。しかし、宝永4年(1707年)には地震と津波で大きな被害を受け、江戸末期に再建された。なお、本堂のある上段が如意山で、客殿のあるところが摩尼山の麓で、奥の院のある所が独鈷山。元は薬師如来が本尊であった如意山の本堂に奥の院の本尊不動明王を移し、その薬師如来は横に置かれ、そのあと大師堂を造ってずらっと並んだ伽藍の一つの寺になったとみられる。この並びは唐の青龍寺を模したものと言われる。

●独鈷

鈷杵とは真言密教の法具で、両端のとがった爪の数によって九鈷杵、五鈷杵、三鈷杵、一つの 爪のものを独鈷杵という。大師座像の絵は三っ爪のように描かれているものが多いが五鈷杵である。

●本尊の不動明王

不動明王を本尊としている札所は、第四十五番岩屋寺、五十四番延命寺とともに三ケ寺だけである。もっとも、第三十七番岩本寺の本尊五仏の中には不動明王が含まれている。 不動明王は大日如来の化身ともされ、誓願により如来の使者となって、悪を断じ善をすすめる明王である。

宝永四年(1707)の大津波では本堂以外のすべての建物を失ったとある。嘉永四年(1851)、藩主山内公によって護摩堂、鐘楼門、客殿が建てられ、明治初年に火災で本堂が焼夫したものの間もなく再建された。

波切不動の故事ゆえか、海上安全を祈願する漁業従事者の信仰篤く、出漁の際には寺の沖合でひと廻りして出港したとも言う。

●奥の院道

奥の院には上述、本堂への石段途中より、また上の本堂境内からでも大師堂側からこの山道に出ることができ、途中右側上に恵果和尚の墓と称する小石造物群がある。

奥の院には上述、本堂への石段途中より、また上の本堂境内からでも大師堂側からこの山道に出ることができ、途中右側上に恵果和尚の墓と称する小石造物群がある。茂みの下の山道の途中には標石「日是より於くのいんへ三丁嘉永ニ己酉年四月」もある。また鐘楼門を潜り納経所の裏から山道に入り上述ルートに合流するコースもあるようだ。

青龍寺から奥の院への道は途中県道47号をクロスし、山道を上り、再び車道をクロスした後土径を進む。

●奥の院

奥の院には白木の鳥居、そこには「清め塩」も用意されている。参拝者は昔から裸足と定められているらしく、靴を脱いでお参りする。手前に下駄箱も用意されている。

奥の院には白木の鳥居、そこには「清め塩」も用意されている。参拝者は昔から裸足と定められているらしく、靴を脱いでお参りする。手前に下駄箱も用意されている。行場としての奥之院、本尊は石造の波切不動明王。大師が長安の都から帰国に際し、東に向って投げた独鈷杵がかかっていたといういわれの松は今はない。

案内には「青龍寺奥の院 弘法大師空海は延暦23年唐に渡り、長安の青龍で恵果和尚より真言密教の奥義を授けられ、真言八祖となられた。帰国に当り恩師報恩の為一宇を建立したし景勝の地に留まれと、独鈷杵を日本に向って投げられた。

大師四国巡礼錫の際、当地の松に懸かっている独鈷杵を感得され、此所に一宇を建立、寺号を独鈷山青龍寺とし不動明王の石像を安置された。以後森厳な行場として信仰を集めている」とある。

青龍寺より岩本寺への遍路道

青龍寺を打ち終えると、次の札所は窪川の第三十七番岩本寺。その距離は52キロほどと遠い。近年は横浪半島を抜ける県道47号を須崎へと抜けるお遍路さんも多いと聞くが、県道が整備されたのは昭和48年(1973)に竣工された宇佐大橋に合わせてのことだろし、建設省(現在の国土交通省)より主要地方道に指定されたのは平成5年(1993)というから、往昔横浪半島を辿る整備された道はなかったように思う。実際国土地理院の『今昔マップ〈1965年)』には道路は記載されていない。

かつての遍路道は青龍寺より宇佐まで打ち戻り、浦の内湾・横浪三里北岸の道を辿ることになるが、その他、宇佐まで戻ることなく井尻の港より横浪三里を舟で横浪へと向かうお遍路さんも多くいた、と言う。真念の『四国遍路道指南』には「いのしりへもどり、よこなみといふ所迄三里、舟にてもよし、此間景よし」とある。『四国遍礼名所図会」にも「先の猪ノ尻村へ戻り、是より横波村迄海上三里舟ニ乗ル、船ニ乗事十一人より十五人迄よし、其余は乗べからず。壱艘借切七百文、壱人前六十四もん宛也。陸路ハ八坂・坂中といふ難所也」とある。

64文がどの程度のものだろう。Wikipediaには1800年代初頭の『東海道中膝栗毛』の記述では、餅一個の価格が3文から5文、街道の茶屋で酒一合が32文とある。酒二合に相当する金額ということだろうか。

とまれ、今回は宇佐まで戻り陸路を辿ることに。

埋立

県道23号を進むとほどなく須崎市域。地震沈降により形成されたリアス式海岸に横浪三里を左手に見ながら埋立、浦の内灰方、深浦、浦の内塩間(しわい)と進む。

『土佐地名往来』には、「浦の内」とは「曲折しながら長く延びた大きな浦(入り江)を内側 に抱え込んだ地形」を指すとある。

県道23号を進むとほどなく須崎市域。地震沈降により形成されたリアス式海岸に横浪三里を左手に見ながら埋立、浦の内灰方、深浦、浦の内塩間(しわい)と進む。

『土佐地名往来』には、「浦の内」とは「曲折しながら長く延びた大きな浦(入り江)を内側 に抱え込んだ地形」を指すとある。埋立から横浪三里の湾を渡海する巡航線があるようだ。往昔、道も整備されておらず多くのお遍路さんが舟で横浪三里を渡ったと言う。ルートは埋立>松ケ碕(横浪半島)>下中山(横浪半島)>深浦>塩間>長崎(横浪半島)>今川内( 横浪半島 )>福良( 横浪半島 )>須の浦( 横浪半島 )>横浪>鳴無>坂内( 横浪半島 )と浦の内湾の最奥部を繋ぐ。

灰方は灰方は礁(ハエ)潟由来の地形を表す地名。岩礁部を碆(バエ)と称するところより礁(しょう)に「ハエ」をあてたのだろうか。深浦から横浪三里を湾の西奥部横浪への渡海船を利用する遍路もいる、と聞く。

浦の内出水の県道右手に花山天皇(後述)勧請との話も伝わる鳴滝神社が建つ。

花山神社

花山神社

浦ノ内湾に流入する小さな川に架かる出見橋を渡り、小川の南岸を県道より西へ入る。しばらく歩き左折して花山神社の鳥居前に至る。県道二十三号線の出見橋より約八百メートルである。

浦ノ内湾に流入する小さな川に架かる出見橋を渡り、小川の南岸を県道より西へ入る。しばらく歩き左折して花山神社の鳥居前に至る。県道二十三号線の出見橋より約八百メートルである。花山院廟とも呼ばれ、かつては春日山阿弥陀寺と称し、花山天皇の位牌を安置したと伝わる。明治四年(1871)廃寺となり「花山神社」となった。

真念の『四国遍路路指南』には、「出見村、この所をいづミといふ事、花山院離宮の御時、天気たゞならずして都のそら御なつかしくいくたびか門のほかへ出御なりしかバいづ見と名づく、又土佐の大平かももとへ御製

とさのうミに 身ハうき草の ゆられきて よるべ べなき 身をあわれとも見よ

御返し、大平

あはれをバ いかにあふがん及びなし 身ハ入うミの藻がくれにゐて

つゐには此所にて崩じ給ふとなん」と出見の由来と花山院がこの地でむなしくなったと記す。

●花山神社からの旧遍路道

社の鳥居の左、道端に標石があり手印と共に「左へんろ道 従是仁井田五社迄 十一里 天保」といった文字が刻まれる、と。かつてはこの社から谷筋に入り、山越えで立目へと抜ける遍路道があったようだが、現在は藪に覆われて歩けない、と(未確認)。

●花山院

花山院には散歩の折々、各所で出合う。熊野古道、秩父札所、西国札所、また鎌倉でも出合った。 花山法皇は、御年わずか17歳で65代花山天皇となるも、在位2年で法皇に。寛和2年(986)の頃と言う。愛する女御がなくなり、世の無常を悟り、仏門に入ったため、とか、藤原氏に皇位を追われたとか、退位の理由は諸説ある。

出家後、比叡山や播磨の書写山、熊野・那智山にて修行。霊夢により西国観音霊場巡礼を再興することになったとされる。西国観音霊場縁起は当然のことながら、そのモチーフを「借用」した秩父観音霊場縁起にも登場する。とはいえ、関東へ足を運んだといった記録はないようだ。また土佐でむなしくなったといった記録もない。

因みに、昨年だったか西国観音霊場の姫路・書写山圓教寺を訪れたとき、長年寝かせておいた性空上人と西国観音霊場縁起や秩父観音霊場のあれこれをメモした。花山天皇と直接関係はないが興味があればご覧ください。

鳴無神社の遥拝所

県道23号に戻り浦の内トンネルを抜け立目、槢木を過ぎる。「立目」、「槢木」の由来は不詳。県道を進み横浪に。道の左手、海側に「鳴無(おとなし)神社遥拝所」の鳥居が見える。浦の内湾を隔てた横浪半島に建つ鳴無神社の遥拝所である。深浦からの渡船も遥拝所東の港に入ってくるようだ。また、横浪から鳴無までの航路もあり、時間があれば(あえば)鳴無神社の参拝もできそうだ。

県道23号に戻り浦の内トンネルを抜け立目、槢木を過ぎる。「立目」、「槢木」の由来は不詳。県道を進み横浪に。道の左手、海側に「鳴無(おとなし)神社遥拝所」の鳥居が見える。浦の内湾を隔てた横浪半島に建つ鳴無神社の遥拝所である。深浦からの渡船も遥拝所東の港に入ってくるようだ。また、横浪から鳴無までの航路もあり、時間があれば(あえば)鳴無神社の参拝もできそうだ。●鳴無神社

鳴無神社(おとなし)には第三十番札所善楽寺傍の土佐一の宮・土佐神社で出合った。境内に畳弐畳ほどの自然石の大岩があり、その案内に「古伝に土佐大神の土佐に移り給し時、御船を先づ高岡郡浦の内に寄せ給ひ宮を建て加茂の大神として崇奉る。或時神体顕はさせ給ひ、此所は神慮に叶はすとて石を取りて投げさせ給ひ此の石の落止る所に宮を建てよと有りしが十四里を距てたる此の地に落止れりと。

鳴無神社(おとなし)には第三十番札所善楽寺傍の土佐一の宮・土佐神社で出合った。境内に畳弐畳ほどの自然石の大岩があり、その案内に「古伝に土佐大神の土佐に移り給し時、御船を先づ高岡郡浦の内に寄せ給ひ宮を建て加茂の大神として崇奉る。或時神体顕はさせ給ひ、此所は神慮に叶はすとて石を取りて投げさせ給ひ此の石の落止る所に宮を建てよと有りしが十四里を距てたる此の地に落止れりと。是即ちその石で所謂この社地を決定せしめた大切な石で古来之をつぶて石と称す。浦の内と当神社との関係斯の如くで往時御神幸の行はれた所以である。

この地は蛇紋岩の地層なるにこのつぶて石は珪石で全然その性質を異にしており学界では此の石を転石と称し学問上特殊の資料とされている。 昭和四十九年八月 宮司」とあった。

ここにある「加茂の大神」が鳴無神社である。古代「しなね祭り」という土佐神社の重要な神事が海路、この鳴無神社へ神輿渡御されていたようだ。土佐神社を別名「しなね様」と称するわけだから、重要な神事ではあったのだろう。岩を投げたかとうかは別にして、土佐大神が祭神であった頃、高岡郡浦の内となんらか深い関係があったのだろう。

〇しなね様の語源

しなねの語源は諸説あり、七月は台風吹き荒ぶことから風の神志那都比古から発したという説、新稲がつづまったという説、さらに土佐神社祭神と関係する鍛冶と風の関連からとする説等がある(土佐神社の解説より)。

仏坂越え

仏坂

鳴無神社遥拝所の辺りで県道23号を離れ県道314号に乗り換える。奥浦川に沿って山道を上る。

大浦を越えると右手に標石。「佛坂遍路道」「岩不動経由岩本寺」と刻まれる。道の左手には手書きで「右 へんろ道 山道に入る」の案内。

鳴無神社遥拝所の辺りで県道23号を離れ県道314号に乗り換える。奥浦川に沿って山道を上る。

大浦を越えると右手に標石。「佛坂遍路道」「岩不動経由岩本寺」と刻まれる。道の左手には手書きで「右 へんろ道 山道に入る」の案内。一車線、二車線と混じって進んできた県道314号はここからは一車線の山道に入る。道は舗装されており旧遍路道の趣はない。

横浪から4.5㎞、山道に入って1.8km、高度を150mほど上げると仏坂の峠に着く。道の右手に「 弘法大師修行の地 光明峰寺 仏坂不動尊」の看板と標石。標石には「番外霊場 岩不動二三十米 青龍寺 二十・三粁」と刻まれる。遍路道はこの標石から県道を離れ左折し岩不動に向かう。

横浪から4.5㎞、山道に入って1.8km、高度を150mほど上げると仏坂の峠に着く。道の右手に「 弘法大師修行の地 光明峰寺 仏坂不動尊」の看板と標石。標石には「番外霊場 岩不動二三十米 青龍寺 二十・三粁」と刻まれる。遍路道はこの標石から県道を離れ左折し岩不動に向かう。

岩不動・ 光明峰寺

標石のある峠から県道314号を逸れ急坂の土径を10分ほど下ると光明峰寺・岩不動に着く。坂を下り切ったところに巨石を覆いかぶさるようなお堂がある。うっすらと見える巨石に刻まれたお不動様に頭を下げる。この仏の彫られた大岩ゆえの「仏坂」の地名由来とある。

標石のある峠から県道314号を逸れ急坂の土径を10分ほど下ると光明峰寺・岩不動に着く。坂を下り切ったところに巨石を覆いかぶさるようなお堂がある。うっすらと見える巨石に刻まれたお不動様に頭を下げる。この仏の彫られた大岩ゆえの「仏坂」の地名由来とある。その先に不動堂(護摩堂)。丁度、お勤めの時でもあり、お経を耳にしながら本堂にも頭を下げ境内を抜ける。

県道314号合流点に標石

石灯籠と標石

桜川の支流に沿って県道を下り、桜川に架かる新川橋の東詰めに。そこに自然石の灯籠が立つ。

その脇に標石。「(梵字)南無大師 是与里五社へ八里 享和三」といった文字が刻まれる。次の札所五社(私注;正確には元札所。現在の高岡神社)のある窪川まで32キロとなった。青龍寺からおよそ20キロ進んだことになる。

県道23号と交差

桜川を渡ると県道314号は国道56号、高知自動車道にあたる。遍路道・県道314号は直進し、国道56号、高知自動車道の高架を潜り、土讃線の踏切を渡り、土讃線の西側を進むと県道23号と交差する。

●鳥坂トンネル経由の遍路道との合流点

この交差点は仏坂を通ることなく、横浪から県道23号を進み鳥坂トンネルを抜けこの地に進んで来た遍路道のひとつ。昭和43年(1968)竣工の鳥坂トンネル辺りには旧道も残っているようだが、ほとんどのお遍路さんはトンネルを抜けるようだ。

青龍寺より横浪半島を走る横浪黒潮スカイラインは横浪三里の最奥部の浦の内西分で県道23号に合流し鳥坂トンネルを潜りこの地に至るする。

観音寺

県道314号を進み土讃線多ノ郷駅を越え、県道284号の高架を潜り須崎町西崎交差点で県道388号に合流。遍路道はここを左折し県道388号に乗り換える。

県道314号を進み土讃線多ノ郷駅を越え、県道284号の高架を潜り須崎町西崎交差点で県道388号に合流。遍路道はここを左折し県道388号に乗り換える。県道は大間の町を進む。大間はかつての多ノ郷村の中心地。南下し御手洗川を渡り大間本町交差点で県道314号を左に逸れ海岸線を進む県道313号に乗り換える。

左折すると直ぐ道の右手丘陵に観音寺。「弘法大師三度栗」で親しまれる。

無量山観音寺、真言宗智山派の寺で、本尊正観世音菩薩、

Wikipediaには「寺伝によれば、聖徳太子が四天王寺を建造するために百済より仏師や工匠を招聘した。敏達天皇15年(585年)、その帰途で須崎沖で台風に遭い須崎湾に漂着した。一同が観音像を刻み、この地に寺院を建立し海上交通の安全を祈願したことが当寺の始まりと伝えられている。

天武天皇13年(684年)10月14日に当地で大地震が起こり須崎湾が大陥没した。この地震により観音像は堂ヶ奈呂に流されたとされる。 その後、平安時代中期の延喜3年(903年)宮ノ中土居山へ移され、戦国時代の元亀3年(1572年)に竹ノ鼻、大正15年(1926年)に現在地へと移転した。

平安時代前期の弘仁10年(819年)頃、弘法大師がこの地をに巡錫した。少年が栗を持っていたので一つ所望したところ、持っていた栗を全て差し出した。大師は少年を誉め、その栗の木を祈念した。すると一年に三度実をつけるようになったという三度栗の伝説が残っている」とある。

●三度栗伝説

三度栗の伝説は遍路道の途次、時に出合う。四国中央市には三度栗地蔵堂があった。愛媛南予の窓坂峠には三度栗ならぬ、七度栗大師堂があった。四国以外でも西日本に限らず宮城、群馬、静岡などの東日本にも三度栗伝説が残るとのこと。柿にまつわる伝説もどこか記憶に残る。芋に関する伝説も各地にみられるようだ。弘法大師の人気ゆえのことだろう。

●百済仏師の伝説

また、百済の匠の話は34番札所・種間寺でも出合った。そこでは、用明天皇在位(585年 587年)四天王寺を建立するため来日した百済の仏師が帰国の際に暴風に襲われて種間寺に近い秋山の港に漂着、航海の安全を祈願して薬師如来刻んで本尾山頂に安置したという。 全体のプロットも時代もほぼ同じ。

○百済仏師の造仏

Wikipediaに、四天王寺の造仏のため百済の仏師が来日したとある。日本に仏教が伝来したのは、欽明天皇七年(五三八)という。『書紀』は、欽明天皇の十五年(五四六)、僧恵ら九人の来朝、敏達天皇の六年(五七七)、百済の威徳王が日本からの使者大別王らに託し経論若干と「律師・禅師・比丘尼・呪禁師・造仏工・造寺工」の六人を送ったとあり、「難波の大別王の寺」に住したという。 その間も崇仏派の蘇我馬子と排仏派の物部氏の政争が続き、用明天皇を経て崇仏派馬子の勝利に終わる。次の崇峻天皇のあと推古天皇が皇位を継ぎ、天皇は甥にあたる厩戸皇子(聖徳太子)を皇太子として國政をまかせた。翌二年(五九四)には仏教興隆の詔も出す。こうした経緯を踏まえ私寺として四天王寺(五九三年)は聖徳太子の私寺として建立された。

種間寺の薬師如来像仏の仏師にしても当寺の造仏工が上述敏達天皇の六年(五七七)に送られてきた仏師かどうか不明だが、いずれにしても当時は仏教伝来からそれほど時も経ておらず、造寺、造仏、さらには僧侶も百済からの渡来人、帰化人なしでは成し得なかったであろうかと思う。

須崎駅

また、百済の匠の話は34番札所・種間寺でも出合った。そこでは、用明天皇在位(585年 587年)四天王寺を建立するため来日した百済の仏師が帰国の際に暴風に襲われて種間寺に近い秋山の港に漂着、航海の安全を祈願して薬師如来刻んで本尾山頂に安置したという。 全体のプロットも時代もほぼ同じ。

○百済仏師の造仏

Wikipediaに、四天王寺の造仏のため百済の仏師が来日したとある。日本に仏教が伝来したのは、欽明天皇七年(五三八)という。『書紀』は、欽明天皇の十五年(五四六)、僧恵ら九人の来朝、敏達天皇の六年(五七七)、百済の威徳王が日本からの使者大別王らに託し経論若干と「律師・禅師・比丘尼・呪禁師・造仏工・造寺工」の六人を送ったとあり、「難波の大別王の寺」に住したという。 その間も崇仏派の蘇我馬子と排仏派の物部氏の政争が続き、用明天皇を経て崇仏派馬子の勝利に終わる。次の崇峻天皇のあと推古天皇が皇位を継ぎ、天皇は甥にあたる厩戸皇子(聖徳太子)を皇太子として國政をまかせた。翌二年(五九四)には仏教興隆の詔も出す。こうした経緯を踏まえ私寺として四天王寺(五九三年)は聖徳太子の私寺として建立された。

種間寺の薬師如来像仏の仏師にしても当寺の造仏工が上述敏達天皇の六年(五七七)に送られてきた仏師かどうか不明だが、いずれにしても当時は仏教伝来からそれほど時も経ておらず、造寺、造仏、さらには僧侶も百済からの渡来人、帰化人なしでは成し得なかったであろうかと思う。

須崎駅

観音寺を離れ海岸に迫る城山丘陵の東裾を土讃線に沿って県道388号を下る。須崎は戦国時代、津野氏が開いた地。城山は津野氏の館があった。須崎湾の対岸には巨大なセメント工場の施設が見える。鉱山はどこ?仁淀川町の鳥形山がそれと言う。石灰岩の四国カルスト地帯だろう。地図で見ると。鳥形山から鉱石ベルトコンベアーが四国の山や谷を越えて須崎の南・新荘まで続いていた。総延長は20キロ以上、その半分が山を穿ったトンネルとなっている。

観音寺を離れ海岸に迫る城山丘陵の東裾を土讃線に沿って県道388号を下る。須崎は戦国時代、津野氏が開いた地。城山は津野氏の館があった。須崎湾の対岸には巨大なセメント工場の施設が見える。鉱山はどこ?仁淀川町の鳥形山がそれと言う。石灰岩の四国カルスト地帯だろう。地図で見ると。鳥形山から鉱石ベルトコンベアーが四国の山や谷を越えて須崎の南・新荘まで続いていた。総延長は20キロ以上、その半分が山を穿ったトンネルとなっている。その先に須崎駅。「高知県国鉄発祥の地」の碑がある。須崎から日下間の高知線開業が大正14年3月(1925)。その後11月に日下から高知、翌大正14年(1926)には高知・土佐山田が開業と、須崎から北に伸ばしていった故の「高知県国鉄発祥の地」とする所以であろう。

須崎は日本有数の天然の良港で、広さと水深を持つ。また、『土佐地名往来』に「新荘川の流砂が堆積し沿岸洲が発達。砂州状の土地 がスサキ。池ノ内湾は潟湖で残る」とあるように自然の地形は防波堤となり波も穏かであり、高知線建設資材・車両の搬入に適していたのだろう。

大善寺

遍路道は須﨑駅から南下し、新町本通商店街で右折し西進する。新町本通りを進み、東古市、西古市と古市進み、通り南に建つ須崎八幡を越えた四つ辻を左折、更に一筋南の通りを右折し中町に入る。お大師通りとなった道を進むと右手丘陵に大善寺が建つ。

遍路道は須﨑駅から南下し、新町本通商店街で右折し西進する。新町本通りを進み、東古市、西古市と古市進み、通り南に建つ須崎八幡を越えた四つ辻を左折、更に一筋南の通りを右折し中町に入る。お大師通りとなった道を進むと右手丘陵に大善寺が建つ。道に面して大師堂、丘陵上に鐘楼が見える。

このお寺様は別格二十番霊場第五番。36番青龍寺から37番岩本寺まで14里・56キロと遠い。ために「中札所」と呼ばれる。中札所としては、伊予の53番円明寺と54番延命寺の間に遍照院があった。

Wikipwsiには「二つ石大師 伝承によれば、現在寺院がある丘陵は須崎湾に突き出た岬であった。ここには「波の二つ石」と呼ばれる二つの巨石があった。ここを通る際には、通常は丘陵を越えて通行していたが、干潮時は二つ石の端を通行していた。

しかし、ここは「土佐の親不知」とも呼ばれる難所で突然の大波にさらわれる海難事故が絶えなかった。この岬は霊峰・石鎚山の南端に当たるとされ、不浄の者がここを通ると怪異に出会い難に遭うのだと言われた。

平安時代前期の弘仁6年(815年)空海(弘法大師)が42歳の時、四国霊場開創のため巡錫中に須崎を訪れた際この話を聞いた。空海はここで海難死亡者の菩提を弔い交通安全を祈願した。その後、ここに大師堂が結ばれたとされている。やがてこの大師堂は「二つ石大師」と呼ばれるようになった。二つ石は長年の波涛で周囲に土砂が堆積し陸地となった。昭和初期には防波堤が造られ、現在、二つ石は土中に埋まっている。

この寺院の名は、(中略)元々、八幡山明星院大善寺と言い、大和国(現在の奈良県)長谷寺の僧坊・小池坊の末寺であったと伝えられ、現在地より東寄りの古市町にあり、本尊は阿弥陀如来(伝・恵信の作、現在不明)で、八幡神社の別当として末寺17ヶ寺を従える大寺であったと伝えられている。

しかし、宝永4年(1707年)の宝永地震による津波で流され、古城山の麓に移ったとされている。 明治時代初期の廃仏毀釈により廃寺となったが、明治29年(1896年)廃寺となったことを惜しむ信徒により二ツ石大師の上部に寺院が復興された」とあった。

土佐藩砲台跡

大善寺の近く、富士ヶ浜の海岸に土佐藩砲台跡があると言う。当時の石積みや土塁が残るという。ちょっと立ち寄り。

大善寺の近く、富士ヶ浜の海岸に土佐藩砲台跡があると言う。当時の石積みや土塁が残るという。ちょっと立ち寄り。砲台跡には案内があり「土佐藩砲台跡 昭和19年11月国の史跡指定

幕末、異国船の来航があり、海岸防備のため藩命により文久3年(1863)7月に着工し1ヶ月半の短時日に完成した。

須崎には西、中、東の3ヶ所に台場が築かれたが、そのうち現存するのはこの西台場のみである。規模が最大で長さ116m、砲門7座、内側に弾薬室が7ヶ所あったが、明治初年埋められた。この砲台跡は明治40年、須崎町が払下げをうけ、公園として保存してきた。

当時使用した砲弾が残っている。

慶応3年(1867)8月6日、イギリス水夫殺害事件で公使パークスは土佐藩と交渉するため軍艦

(バジリスク)で須崎港に入港し、幕府艦(回天丸)や坂本龍馬も来港して外国交渉の舞

台となった。【高知市民図書館蔵】平成10年3月20日」の解説と共に、「文久3年(1863)8月23日に完成した須崎砲台場の古図」のキャプションのついたイラストが掲載されていた。

慶応3年(1867)8月6日、イギリス水夫殺害事件で公使パークスは土佐藩と交渉するため軍艦

(バジリスク)で須崎港に入港し、幕府艦(回天丸)や坂本龍馬も来港して外国交渉の舞

台となった。【高知市民図書館蔵】平成10年3月20日」の解説と共に、「文久3年(1863)8月23日に完成した須崎砲台場の古図」のキャプションのついたイラストが掲載されていた。また案内はもうひとつあり、「土佐藩砲台跡(西砲台) 幕末、日本近海へ外国船の接近が相次ぐようになり幕府や諸藩は砲台(台場)の築造を進めた。須崎でも文久3(1863)年7月から8月にかけて西・中・東の3基の砲台が築かれた。

西砲台は扇形の平面をしており7門の大砲を据えるようになっていた。大砲は砲台上部の土盛りと土盛りの間に置かれたという。

築造当初、背面の石垣には7つの薬室(弾薬庫)があり海側には堀があった。大正3(1914)年に公園化がなされ、昭和 19(1944)年に国史跡に指定されている。

築造当初、背面の石垣には7つの薬室(弾薬庫)があり海側には堀があった。大正3(1914)年に公園化がなされ、昭和 19(1944)年に国史跡に指定されている。各地の台場で残存するものは少なく全国的にみて貴重な史跡である。 中砲台は今の南古市町に造られ長方形の平面をしていた。 東砲台は浜町に造られ扇形の平面をしていた」といった解説と共に、「昭和初期の西砲台(絵葉書資料館提供) 下の2枚の絵図は左より西砲台、中砲台を描いたもの(オーテピア高知図書館平尾文庫蔵)」のキャプションのついた写真とイラスト、また西砲台跡、中砲台跡、西砲台跡の場所を示す簡易地図も載っていた。

土佐新荘

遍路道は大善寺前のお大師通りを進み左手、新荘川河口部にある土讃線土佐新荘駅を左手に見遣り、先に進むと県道388号に合流する。県道388号を西進し国道56号・須崎道路の高架を潜り、その先国道56号に合流。新荘川を渡り角谷山の山裾に向かう。

遍路道は大善寺前のお大師通りを進み左手、新荘川河口部にある土讃線土佐新荘駅を左手に見遣り、先に進むと県道388号に合流する。県道388号を西進し国道56号・須崎道路の高架を潜り、その先国道56号に合流。新荘川を渡り角谷山の山裾に向かう。●土佐新荘

新荘は新しい荘園の意。Wikipediaには「津野氏は最初は津野荘の地頭となり、その後津野新荘の地頭も兼ねるようになったと考えられる」とあり、その津野荘は「京の賀茂御祖神社の荘園で、高岡郡吾井郷津野保(現 高知県須崎市吾井郷;須崎市の北、土讃線吾桑駅あたり)にあった。

本来は土佐国の賀茂御祖神社の荘園は土佐郡潮江荘であったが津波により水没、代わって津野荘が立荘された。 また、津野新荘は土讃線土佐新荘駅や新荘川にその名をとどめており、名称からして津野荘の成立後に津野新荘が成立したものと考えられる。 新荘川の流域に津野氏の山の拠点となった姫野々城がある」とある。この新荘辺りに新たに立荘されたのが新荘の由来だろう。

〇津野氏

Wikipediaに拠れば、高岡郡の豪族津野氏の出自は元藤原氏であり、伊予に下り、河野氏の意向を受け土佐に入り、梼原を拠点に高岡郡の奥地山間部をその所領とし、その後南下し東津野村(津野町東部)、葉山村(津野町西部)から須崎市まで勢力を伸ばしたとの説があるが、その信憑性は低いとし、上述の如く、「津野氏は最初は津野荘の地頭となり、その津野新荘の地頭も兼ねるようになったと考えられる」とする。

どちらが正しいのか門外漢には不明だが、山間部の梼原から海岸部の須崎に進出したのか、その逆なのか、勢力拡大の方向が真逆になる。

国道56号から旧道に逸れる

角谷山裾に入った国道56号はほどなく旧道を右に分ける。角谷トンネル、久保宇津を抜けて進む国道56号と異なり旧道(旧国道だろう)は国道の山側から海側、さらには山側と蛇行して進み、久保宇津トンネルの先で国道56号に合流する。

角谷山裾に入った国道56号はほどなく旧道を右に分ける。角谷トンネル、久保宇津を抜けて進む国道56号と異なり旧道(旧国道だろう)は国道の山側から海側、さらには山側と蛇行して進み、久保宇津トンネルの先で国道56号に合流する。この遍路道も旧道が開かれる以前、「角谷♪焼坂♪添蚯蚓」と詠われた須崎から窪川間の遍路泣かせの難所であったと言われる。現在の角谷トンネル北口付近の旧道から右に逸れる破線が地図上に描かれる。往昔、角谷坂越えの道があったのではと思える。

角谷坂の国道改修工事が完了したのは昭和43年(1968)のことである。

●日鉄鉱業(株)鳥形山鉱業所

旧道分岐点の海岸側、角谷岬に日鉄鉱業(株)鳥形山鉱業所がある。上述仁淀川の鳥形山から

四国山地の山や谷を越え総延長22.6キロの鉱石ベルトコンベヤーの終点がこの工場。破砕工場で鉄鉱用、セメント用などに調整され船積みされる。鉄鉱用とはこの鉱山の原点。日鉄の文字の如く日本製鉄君津工場第三高炉への石灰石供給を目したことから始まった。

旧道分岐点の海岸側、角谷岬に日鉄鉱業(株)鳥形山鉱業所がある。上述仁淀川の鳥形山から

四国山地の山や谷を越え総延長22.6キロの鉱石ベルトコンベヤーの終点がこの工場。破砕工場で鉄鉱用、セメント用などに調整され船積みされる。鉄鉱用とはこの鉱山の原点。日鉄の文字の如く日本製鉄君津工場第三高炉への石灰石供給を目したことから始まった。

総延長22.6キロのうちトンネル部が21キロ。中には第六トンネルのように7727mと、この種のトンネルとしては世界最長のものもあるようだ。

途中の谷筋ではトンネルから出て谷を渡る鉱石ベルトコンベアの「渡り廊下」が顔を出す。

(掲載ルート図は「地質学ニュース615号 天空の鉱山「鳥形山」を訪ねる(須藤定久)」より)。

途中の谷筋ではトンネルから出て谷を渡る鉱石ベルトコンベアの「渡り廊下」が顔を出す。

(掲載ルート図は「地質学ニュース615号 天空の鉱山「鳥形山」を訪ねる(須藤定久)」より)。

安和・焼坂越え分岐点

国道56号に出た遍路道はその先、安和トンネル手前で左に逸れる旧道に入る。海岸線を走る土讃線のトンネル上を走り、山側に向かい安和トンネルの上を越え安和小学校前まで進みT字路を左折し土讃線を潜る。その先の交差点が焼坂越えの古い遍路道分岐点。国道56号をそのまま進めば1キロ近くの距離があり歩道幅も十分ではないと聞く焼坂トンネルを抜けて久礼へと進むが、焼坂を越えて久礼に向かう旧遍路道は交差点を右に折れ桜川と呼ばれる小川の南を進むことになる。

国道56号に出た遍路道はその先、安和トンネル手前で左に逸れる旧道に入る。海岸線を走る土讃線のトンネル上を走り、山側に向かい安和トンネルの上を越え安和小学校前まで進みT字路を左折し土讃線を潜る。その先の交差点が焼坂越えの古い遍路道分岐点。国道56号をそのまま進めば1キロ近くの距離があり歩道幅も十分ではないと聞く焼坂トンネルを抜けて久礼へと進むが、焼坂を越えて久礼に向かう旧遍路道は交差点を右に折れ桜川と呼ばれる小川の南を進むことになる。●安和(あわ)

『土佐地名往来』には「安和は角谷坂と焼坂との間の集落。はかなきのたと えの泡?須崎と久礼の「あわい」(境界)の転訛?」とある。

今回のメモはここまで。次回は焼坂峠越えから添蚯蚓坂越えをメモする。

0 件のコメント:

コメントを投稿