高尾山・陣場山散歩

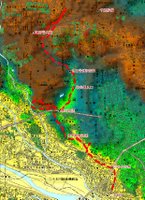

高尾山・陣場山散歩2月のある日、会社の仲間と3人で高尾山から陣場山の尾根道を縦走することになった。もっとも縦走というほどの大層なものではなく、ハイキングというのが正しい表現ではあろう。高尾山には六号路といったびわ滝川の沢道を進む登山道、表参道コースとも呼ばれる一号路、主尾根とは別の尾根道を進む稲荷山コースなどのコースを登ったことがある。

高尾山頂から先は尾根道を歩き小仏城山から相模湖に下るコースは二度ほど歩いた。陣場山は小仏峠手前の景信山への直登ルートから明王峠を経て陣場山へ歩き、山頂から藤野へ下るコースも歩いた。で、今回は今まで歩いたルートをまとめて一筆書き。高尾山から小仏峠を経て景信山に登り、尾根道を歩き陣場山へと進む。陣馬山からは裏高尾・陣馬高原下に進み、バスで八王子に戻るコースをルーティングした。

京王線高尾山口

朝9時に京王線高尾山口で待ち合わせ。高尾山にはケーブルで登ることに。本日の行程、時間を考えるとこの高尾山の登りでの1時間余の時間と消耗は結構きつい、と衆議一決。高尾登山ケーブル・清滝口から一気に高尾山に。ケーブルに乗ったのは10年ぶりくらい。斜度は31度18分と日本最大。山頂駅手前の急峻な登りは中々の見ものではあった。

蛸杉

ケーブルを降り、のんびり歩く。蛸杉が。往時、参道開削の折、邪魔になる根っこを伐採しようとしたとき、一夜にして根っこが後方に曲折、その姿が蛸の足に似ていたので名づけられた、と。

浄心門

蛸杉を過ぎ、744年創建の浄心門をくぐる。門脇に神変堂。安置されている神変大菩薩は山伏のルーツ、とか。堂の脇を固める石像は2匹の鬼。妙童鬼、善童鬼という夫婦で神変大菩薩に従者として仕えている。結構いい表情。神変大菩薩により悪行を悔い改めて、人々の救済のために尽くしている、とか。

高尾山薬王院

神変堂の先は二つにわかれ、男坂という108段の階段か、女坂といわれるゆるやかなスロープのふたつのルート。迷うことなくゆるやか道を選ぶ。参道右手に山門・四天王門が。少々コケティッシュな持国天、増長天、多門天、広目天のお像を眺めながら高尾山薬王院に。大天狗、小天狗が迎えてくれる。

天狗は高尾の守り神。その昔、行基がこの地を訪れた。身に持つ薬師如来を安置する場所を求めて高尾の山に分け入る。疲れて眠り、目覚めると薬師如来が消えている。と、目の前に大天狗が薬師如来を捧げ、「行基さまのおいでを待っていました」と。以来、お山を知り尽くした天狗は行基を助け薬草を集める。天狗はいつしか、螺善坊と呼ばれるまでに。行基は集めた薬草を携え都に戻り、聖武天皇に献上。その故に菩薩の称号を。で、螺善坊はお山に残り、里の女性を娶り、というか略奪したそうだが、所詮は言い伝えであるので、それはそれとして高尾の守り神、自然体系の頂点にある存在として、幸せに暮らしました、とさ。と、強引にまとめておこう。

飯綱権現堂

右手に石段。仁王門をくぐり薬王院大本堂に。真言宗智山派の大本山。正式名称「高尾山薬王院有喜寺」。今から1,200年前の天平年間に行基菩薩が聖武天皇の勅命を得て薬師如来を安置し開山、と伝えられる。

おまいりを済まし、奥の院経由山頂への案内に従い、大本堂左手の石段を登る。飯綱権現堂が。飯綱(いづな)権現は高尾山のご本尊。南北朝時代、永和年間の1375年、京都・醍醐山より俊源が入山。六号登山路途中にある琵琶滝(びわたき)に打たれて修行し飯縄大権現を感得、と。飯縄大権現は、火焔を背にした不動明王の化身、そして不動明王は大日如来の化身。権現様は神でもあり、仏でもある、ってことは熊野散歩のメモに書いたとおり。

ちなみに、長野戸隠に飯縄神社というのがある。そこでは飯縄山に住む狐をまつっている。「飯縄使い」とは「狐つかい」のこと。ということは、高尾山中興の祖・俊源が狐の妖術使いだった?!。ともあれ、高尾山は飯縄大権現を御本尊、俊源大徳をもって高尾山中輿の祖としている、とか。お堂裏手の石段を更に登って行くと、薬王院の奥の院、江戸時代初期に建立の不動堂が。雪というか、霜柱、これって関東特有、関東ローム層ならではの現象、との同行者の薀蓄を聞きながら少し進み高尾山頂に到着。

高尾山頂

高尾山頂の茶店で少々休憩し先に進む。山頂から小仏城山までは12月1日の散歩ルートと同じ。高尾山・高尾ビジターセンター>もみじ台>一丁平>小仏城山に進む。日陰は霜柱、日向はぬかるみ、と道のコンディションはよろしくない。小仏城山の茶店で少々の休憩の後、小仏峠に下る。

小仏峠

20分程度で峠に。旧甲州街道の小仏関所があったところ。高尾山の北の山麓、つまりは裏高尾を走る旧街道ルートは結構高低差がある。明治21年に現在の甲州街道・国道20号線を作る際はこのルートは通らず、大垂水峠を越えるルートに道筋を変更した、とか。とはいうものの、中央高速にしてもJRにしても旧甲州街道に沿って東西に直線に走っている。スピードを出すには直線がいいのはあたりまえ。邪魔な山はトンネルを掘ればいい、ってことだろう。峠には明治13年、明治天皇の山梨巡行の折につくられた、「明治天皇小仏峠御小休所址及御野立所」の碑があった。

景信山

小仏峠から景信山に登る。先般、小仏峠手前の景信山直登ルートから入ったときは結構きつい登りであった。で、身構えていたのだが、この小仏峠からのルートは拍子抜けするほど楽なコース。遊歩道といった雰囲気で歩けた。景信山に。景信山から陣馬山までは12月9日の散歩メモに同じ。景信山(727m)>堂所山(710m)>明王峠(710m)>陣場山(854m)と進む。陣馬山では先回お世話になった山頂の茶屋でオバーチャンに挨拶し少々休憩。

陣馬高原下のバス停に降りる

休憩の後、陣馬高原下のバス停に降りることに。和田峠から車道をおりてバス停に進む1時間10分のルートか、陣馬山から一挙に山道を下る、40分の「直滑降」ルートか、どちらか。登山靴では車道というか舗装道路は歩き難いということで、直滑降ルートに。いやはやこれがとんでもない状況に。足をとられ、滑り転げ、世の中の不幸をすべて請け負ったような汚れ具合に、笑うしかなし。

バスの時間は1時間に1本。乗り遅れないようにと心はあせれど、体がついていかず。4,5時間の山歩きで膝は笑う。ダイナミックな転倒に情けないやら、恥ずかしいやら。とはいうものの、先陣を受け持つ騎士・ナイトもかくやあるらん、といった義務感というか「ノブリス・オブリージュ」の気概で転びの場所の露払い。それにしても後に続く皆様、笑いを堪えるのが大変であったろう、な。

ともあれ、なんとかかんとか車道に到着。バス停まで1キロ強を小走りで進み4時15分のバスになんとか間に合い、八王子駅まで戻り本日の予定終了。快適な尾根道散歩でありました。

本日のルート;ルート;京王高尾山口>高尾山頂上>高尾登山ケーブル・清滝口>高尾山>仏舎利塔>薬王院>奥の院>高尾山ビジターセンター>小仏城山>小仏峠>景信山>堂所山>明王峠>陣馬山>陣馬高原下・バス停>京王八王子駅

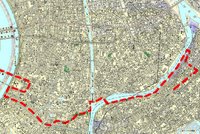

塩の道散歩の第三回は、荒川から旧江戸川に抜ける新川を進み、途中から古川に入る。もっとも、古川には、散歩の途中でほんの偶然に出会ったのだが、ともあれ、新川ができる前の古い川筋・古川に入り、行徳に至るルートを歩く。

塩の道散歩の第三回は、荒川から旧江戸川に抜ける新川を進み、途中から古川に入る。もっとも、古川には、散歩の途中でほんの偶然に出会ったのだが、ともあれ、新川ができる前の古い川筋・古川に入り、行徳に至るルートを歩く。 都営新宿線・船堀駅下車。線路に沿って少し戻り、荒川堤に出る。どうせなら、新川が荒川より分岐する箇所からはじめるべし、といった心持。荒川と中川の中堤上を走る高速道路を眺めながら分岐点の新川排水機場に。新川は昔、というか荒川放水路・荒川が明治末期から昭和初期にかけて建設されるまでは、荒川の西を流れる旧中川に流れ込んでいた。荒川放水路の建設によって流れが分断された中川は現在荒川を挟んで泣き別れといった状態になっているわけだ。

都営新宿線・船堀駅下車。線路に沿って少し戻り、荒川堤に出る。どうせなら、新川が荒川より分岐する箇所からはじめるべし、といった心持。荒川と中川の中堤上を走る高速道路を眺めながら分岐点の新川排水機場に。新川は昔、というか荒川放水路・荒川が明治末期から昭和初期にかけて建設されるまでは、荒川の西を流れる旧中川に流れ込んでいた。荒川放水路の建設によって流れが分断された中川は現在荒川を挟んで泣き別れといった状態になっているわけだ。 川筋に沿って進む。遊歩道が整備されている。快適な散歩道。川幅は最大で21m。ゆったりとしている。先回の仙台堀川親水公園にしても、南十間川親水公園にしても、予想以上に環境整備が進んでいる。水質も予想外に悪くない。旧江戸川の新川東水門で取り入れられた水を新川排水機場で排水することにより、水質を保つという。

川筋に沿って進む。遊歩道が整備されている。快適な散歩道。川幅は最大で21m。ゆったりとしている。先回の仙台堀川親水公園にしても、南十間川親水公園にしても、予想以上に環境整備が進んでいる。水質も予想外に悪くない。旧江戸川の新川東水門で取り入れられた水を新川排水機場で排水することにより、水質を保つという。

こ

れといって情緒のない堤防沿いの道を相之川、湊新田、湊、押切、伊勢宿、関ヶ島、本行徳へと進む。堤防脇に水神さま。まことにささやかなる祠。祠の横に行徳河岸の案内。別名、祭礼河岸とも。貨物専用の河岸であった、とか。

こ

れといって情緒のない堤防沿いの道を相之川、湊新田、湊、押切、伊勢宿、関ヶ島、本行徳へと進む。堤防脇に水神さま。まことにささやかなる祠。祠の横に行徳河岸の案内。別名、祭礼河岸とも。貨物専用の河岸であった、とか。

塩の道の散歩はこれで終了。あとは往時、行徳船の利用者で賑わったという笹屋のうどん跡地、といっても普通の民家の軒先に石碑があるだけだが、ともあれ行徳街道を少し戻り場所だけ確認。この笹屋、頼朝と深い関係がある。石橋山の合戦で破れた頼朝が安房に落ち延びる道すがら、この行徳に。当時のうどん屋の主人の接待を感謝し、後に頼朝の家紋「笹りんどう」の紋を与え、店の名前も「笹屋」となった、由。

塩の道の散歩はこれで終了。あとは往時、行徳船の利用者で賑わったという笹屋のうどん跡地、といっても普通の民家の軒先に石碑があるだけだが、ともあれ行徳街道を少し戻り場所だけ確認。この笹屋、頼朝と深い関係がある。石橋山の合戦で破れた頼朝が安房に落ち延びる道すがら、この行徳に。当時のうどん屋の主人の接待を感謝し、後に頼朝の家紋「笹りんどう」の紋を与え、店の名前も「笹屋」となった、由。

小名木川は、隅田川から荒川、正確には荒川の手前の旧中川まで江東区を東西に横断する長さ5キロ弱の一級河川。家康の命により小名木四郎兵衛がこの運河を開削したのが名前の由来。もっとも、これも諸説あり、うなぎがよく採れたのでうなぎ川、それがなまったという説などいろいろ。

小名木川は、隅田川から荒川、正確には荒川の手前の旧中川まで江東区を東西に横断する長さ5キロ弱の一級河川。家康の命により小名木四郎兵衛がこの運河を開削したのが名前の由来。もっとも、これも諸説あり、うなぎがよく採れたのでうなぎ川、それがなまったという説などいろいろ。 隅田川から分岐した小名木川にかかる最初の橋が万年橋。橋の北に「川船番所跡」の案内。深川番所・川船番所・深川口人改の御番所とも呼ばれる。海の関所といったところ。水路をとおって江戸に出入りする人や荷を監視するため隅田川口に設けられた。人の通行改めはそれほど厳しくはなかったが、川船に積まれた荷物、とくに米、酒、鮮魚、野菜、硫黄、塩などの監視は極めて厳しかった、とか。万年橋は元番所橋ともよばれる。

隅田川から分岐した小名木川にかかる最初の橋が万年橋。橋の北に「川船番所跡」の案内。深川番所・川船番所・深川口人改の御番所とも呼ばれる。海の関所といったところ。水路をとおって江戸に出入りする人や荷を監視するため隅田川口に設けられた。人の通行改めはそれほど厳しくはなかったが、川船に積まれた荷物、とくに米、酒、鮮魚、野菜、硫黄、塩などの監視は極めて厳しかった、とか。万年橋は元番所橋ともよばれる。 万年橋から少し進む。新小名木川水門。隅田川からの逆流を防ぐための水門、とか。工業化・地下水汲み上げの影響による地盤地沈下により、小名木川筋のほうが水位が低い。仙台堀を歩いていたとき、木場公園のあたりで防水工事案内を目にした。大潮の干潮時の水位をゼロとすれば、満潮時は2.1m。堤防の高さは6.4m。今立っているあたりは2.5m。昭和34年の伊勢湾台風のときは潮位5.1mまでになったという。堤防がなければ完沈である。台風などの水害防止のためにも水門が機能しているのだろう。

万年橋から少し進む。新小名木川水門。隅田川からの逆流を防ぐための水門、とか。工業化・地下水汲み上げの影響による地盤地沈下により、小名木川筋のほうが水位が低い。仙台堀を歩いていたとき、木場公園のあたりで防水工事案内を目にした。大潮の干潮時の水位をゼロとすれば、満潮時は2.1m。堤防の高さは6.4m。今立っているあたりは2.5m。昭和34年の伊勢湾台風のときは潮位5.1mまでになったという。堤防がなければ完沈である。台風などの水害防止のためにも水門が機能しているのだろう。 小松橋と新扇橋の間に水門が。扇橋閘門(こうもん)。江東区の東は西と比べて地盤が低いので、水害防止のため東側地区の水位を常に低くしておく対策を実施。水門で囲えばいいわけだろうが、通船の水路確保のために閘門を設けることになる。閘門とは、京都の琵琶湖疎水のインクラインと仕組みは同じ、か。水位差のある箇所をふたつの水門で囲う。片方の水門を開けて船を入れる。このときの水位は水を入れた側と同じ。次に水門を閉じポンプで水を注入する、あるいは排水して反対側の水位と合わす。水位が合うと、出る側の水門を開き船を通す、という段取りとなる。パナマ運河の小規模版といったもの。付近に製粉会社が目に付く。新扇橋のたもとに、日本発の蒸気機関をつかった製粉工場をつくった雨宮啓次郎さんの碑があった。

小松橋と新扇橋の間に水門が。扇橋閘門(こうもん)。江東区の東は西と比べて地盤が低いので、水害防止のため東側地区の水位を常に低くしておく対策を実施。水門で囲えばいいわけだろうが、通船の水路確保のために閘門を設けることになる。閘門とは、京都の琵琶湖疎水のインクラインと仕組みは同じ、か。水位差のある箇所をふたつの水門で囲う。片方の水門を開けて船を入れる。このときの水位は水を入れた側と同じ。次に水門を閉じポンプで水を注入する、あるいは排水して反対側の水位と合わす。水位が合うと、出る側の水門を開き船を通す、という段取りとなる。パナマ運河の小規模版といったもの。付近に製粉会社が目に付く。新扇橋のたもとに、日本発の蒸気機関をつかった製粉工場をつくった雨宮啓次郎さんの碑があった。 川筋をすすみ小名木川クロバー橋に。横十間川との交差点。交差点をクロスしたX型の橋。南は横十間川親水公園となっている。少し下ってみたが、結構いい雰囲気の散歩道となっている。JRの貨物駅の脇を進み進開橋に。明治通りとの交差点。川の北側は大島地区。正倉院文書に葛飾郡大嶋郷と記されている。それがこの地の名前の由来かどうか、定かならず。

川筋をすすみ小名木川クロバー橋に。横十間川との交差点。交差点をクロスしたX型の橋。南は横十間川親水公園となっている。少し下ってみたが、結構いい雰囲気の散歩道となっている。JRの貨物駅の脇を進み進開橋に。明治通りとの交差点。川の北側は大島地区。正倉院文書に葛飾郡大嶋郷と記されている。それがこの地の名前の由来かどうか、定かならず。 旧中川の手前に番所橋。隅田川口、万年橋北詰めにあった深川口船番所・深川口人改之御番所が1661年、この地に移転し中川船番所に。中川・小名木川・新川(船堀川)が交差するこの地におかれ、人や物資の取り締まりをおこなった。ただ、通船数が多くなるにつれ、通関手続きは形骸化し「「通ります通れ葛西のあふむ石」と川柳で揶揄されてはいたようだ。

旧中川の手前に番所橋。隅田川口、万年橋北詰めにあった深川口船番所・深川口人改之御番所が1661年、この地に移転し中川船番所に。中川・小名木川・新川(船堀川)が交差するこの地におかれ、人や物資の取り締まりをおこなった。ただ、通船数が多くなるにつれ、通関手続きは形骸化し「「通ります通れ葛西のあふむ石」と川柳で揶揄されてはいたようだ。

で、隅田川に到着。川沿いを隅田川大橋まで登り、箱崎の東京シティエアーターミナルを越え、半蔵門線・水天宮前で地下鉄に乗り、本日の散歩終了。

で、隅田川に到着。川沿いを隅田川大橋まで登り、箱崎の東京シティエアーターミナルを越え、半蔵門線・水天宮前で地下鉄に乗り、本日の散歩終了。 東急池上線・御嶽山駅に。山があるわけではない。駅近くに御嶽神社がある。木曽の御嶽山ならぬ、嶺の御嶽山(おんたけさん)と呼ばれる。峰(嶺)村の代官・

伊那半十郎忠治が17世紀中頃、木曽の御嶽山の神さまを分祀したのがはじまり、とか。伊那半十郎忠治、って確か玉川上水の指揮官では?関東郡代として何代も続く名前だけに、当の本人かどうか判別は難しいが時代から言えば、同じ人のよう。で、御嶽神社、木曽の御嶽で修行を積んだ修験者・一山が1831年に現在の本殿をつくる。江戸時代には山岳信仰がさかんとなり、富士や木曽の御岳などへの集団登山が流行った。

東急池上線・御嶽山駅に。山があるわけではない。駅近くに御嶽神社がある。木曽の御嶽山ならぬ、嶺の御嶽山(おんたけさん)と呼ばれる。峰(嶺)村の代官・

伊那半十郎忠治が17世紀中頃、木曽の御嶽山の神さまを分祀したのがはじまり、とか。伊那半十郎忠治、って確か玉川上水の指揮官では?関東郡代として何代も続く名前だけに、当の本人かどうか判別は難しいが時代から言えば、同じ人のよう。で、御嶽神社、木曽の御嶽で修行を積んだ修験者・一山が1831年に現在の本殿をつくる。江戸時代には山岳信仰がさかんとなり、富士や木曽の御岳などへの集団登山が流行った。 、何があるわけでもない。切り通しの坂道は結構な勾配。さぞや工事は大変だったろう、と思ったのだが、この切り通しができたのは大正12年。道路拡張の際に、切り通しを掘り進めた、と。中原街道最大の難所・沼部の大坂の急勾配もゆるやかになった。

、何があるわけでもない。切り通しの坂道は結構な勾配。さぞや工事は大変だったろう、と思ったのだが、この切り通しができたのは大正12年。道路拡張の際に、切り通しを掘り進めた、と。中原街道最大の難所・沼部の大坂の急勾配もゆるやかになった。

南北引分と呼ばれた北堀・南堀の分岐点(千鳥3-8-2)まで歩く。藤森稲荷交差点から東に進む。北堀は環七まで池上通りとほぼ並行に進むことになる。昔、池上道とか平間(川崎中原区平間)街道とか相州鎌倉道とか呼ばれた古の東海道の道筋だ。

南北引分と呼ばれた北堀・南堀の分岐点(千鳥3-8-2)まで歩く。藤森稲荷交差点から東に進む。北堀は環七まで池上通りとほぼ並行に進むことになる。昔、池上道とか平間(川崎中原区平間)街道とか相州鎌倉道とか呼ばれた古の東海道の道筋だ。

下るか、左に上るか。なんとなくのぼりの坂道がそれっぽい。ということで進む。坂

を登りきったあたりに六郷用水物語の案内。女堀(おなぼり)跡の説明。このあたり、岩盤も固く用水開削時の難所のひとつ。工事の景気つけに女性を交えて開削を進めた、というのが女堀の由来。今は埋め立てられ、一見すると普通の坂道。が、昔はこの坂道は切り通しの水路が通っていた。

下るか、左に上るか。なんとなくのぼりの坂道がそれっぽい。ということで進む。坂

を登りきったあたりに六郷用水物語の案内。女堀(おなぼり)跡の説明。このあたり、岩盤も固く用水開削時の難所のひとつ。工事の景気つけに女性を交えて開削を進めた、というのが女堀の由来。今は埋め立てられ、一見すると普通の坂道。が、昔はこの坂道は切り通しの水路が通っていた。

三郎のために近在の瀬田、用賀、岡本などの門弟一同がたてた記念碑である」、と。大塚貞三郎は幕末、このお寺に寺子屋・芝光塾をつくり、近辺の農村子女教育につとめる。門弟は300人を数えたという。

三郎のために近在の瀬田、用賀、岡本などの門弟一同がたてた記念碑である」、と。大塚貞三郎は幕末、このお寺に寺子屋・芝光塾をつくり、近辺の農村子女教育につとめる。門弟は300人を数えたという。

野川・松崎に上

陸した源頼朝を追ってこの地にやってきた妻政子。足の痛みのためこの地に逗留し傷の治療。徒然に、台地の亀甲山古墳に出向き富士を臨み、富士吉田の浅間神社に向かい頼朝の武運長久を祈る。富士吉田の浅間神社は政子の守り本尊。その際身につけていた「正観世音増」をこの地に建てる。地元の人々はこの像を「富士浅間大菩薩」と呼び尊崇。これが多摩川浅間神社の由来、とか。

野川・松崎に上

陸した源頼朝を追ってこの地にやってきた妻政子。足の痛みのためこの地に逗留し傷の治療。徒然に、台地の亀甲山古墳に出向き富士を臨み、富士吉田の浅間神社に向かい頼朝の武運長久を祈る。富士吉田の浅間神社は政子の守り本尊。その際身につけていた「正観世音増」をこの地に建てる。地元の人々はこの像を「富士浅間大菩薩」と呼び尊崇。これが多摩川浅間神社の由来、とか。

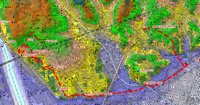

荒玉水道道路。前々から気になっていた。自宅のある杉並和泉の近く、井の頭線の永福町と西永福の間から一直線で多摩川まで延びている。一体何だ?ということで調べてみた。荒玉水道とは大正から昭和の中頃にかけて、多摩川の水を砧(世田谷区)で取水し、野方(中野区)と大谷口(板橋区)に送水するのに使われた地下水道管のこと。荒=荒川、玉=多摩川、ということで、多摩川・砧からだけでなく、荒川からも水を引く計画があったようだ。が、結局荒川まで水道管は延びることはなく板橋の大谷口で計画中止となっている。

荒玉水道道路。前々から気になっていた。自宅のある杉並和泉の近く、井の頭線の永福町と西永福の間から一直線で多摩川まで延びている。一体何だ?ということで調べてみた。荒玉水道とは大正から昭和の中頃にかけて、多摩川の水を砧(世田谷区)で取水し、野方(中野区)と大谷口(板橋区)に送水するのに使われた地下水道管のこと。荒=荒川、玉=多摩川、ということで、多摩川・砧からだけでなく、荒川からも水を引く計画があったようだ。が、結局荒川まで水道管は延びることはなく板橋の大谷口で計画中止となっている。

公園内では一時地下を走る。しばらくして川筋が現れる。水量が増えている。湧水を取り込んでいる。自然の湧水とは思えない。多分人工の湧水だろう。吊橋もある。渓谷風のつくりだ。砧公園って、世田谷美術館あたりまでしか知らなかった。こんなにのんびりした緑地が広がっているとは想像もできなかった。いい公園だ。

公園内では一時地下を走る。しばらくして川筋が現れる。水量が増えている。湧水を取り込んでいる。自然の湧水とは思えない。多分人工の湧水だろう。吊橋もある。渓谷風のつくりだ。砧公園って、世田谷美術館あたりまでしか知らなかった。こんなにのんびりした緑地が広がっているとは想像もできなかった。いい公園だ。

大蔵通りが丸子川と交差する手前瀬田4丁目、左手に急峻な坂道とフェンスに囲まれた林。地形のうねりを肌で感じることが最大の興味・関心であるわが身としては、とりあえず登るしかないでしょう、ということで坂を登る。瀬田四丁目緑地との案内。民家風の建物。庭というか林を一回りして建物内に。小坂邸跡との案内。外務大臣など多くの政治家を輩出し

たあの小阪家の別邸とか。邸内の展示物を見ていると、この近辺には政治家、財界人、そして政商っぽい人たちの別邸が数多くあった、よう。

大蔵通りが丸子川と交差する手前瀬田4丁目、左手に急峻な坂道とフェンスに囲まれた林。地形のうねりを肌で感じることが最大の興味・関心であるわが身としては、とりあえず登るしかないでしょう、ということで坂を登る。瀬田四丁目緑地との案内。民家風の建物。庭というか林を一回りして建物内に。小坂邸跡との案内。外務大臣など多くの政治家を輩出し

たあの小阪家の別邸とか。邸内の展示物を見ていると、この近辺には政治家、財界人、そして政商っぽい人たちの別邸が数多くあった、よう。 邸内に上がり込み、少々休憩し大蔵通りに下り、谷戸川が丸子川に合流する地点を確認し谷戸川散歩は終了。後は一路、丸子川に沿った道、川沿いの家はすべて丸子川・六郷用水に架けたmy bridgeをもつ、そんな素敵なる家並みを下り246号線で右折。東急田園都市線・二子玉川駅に到着し本日の予定は終了。

邸内に上がり込み、少々休憩し大蔵通りに下り、谷戸川が丸子川に合流する地点を確認し谷戸川散歩は終了。後は一路、丸子川に沿った道、川沿いの家はすべて丸子川・六郷用水に架けたmy bridgeをもつ、そんな素敵なる家並みを下り246号線で右折。東急田園都市線・二子玉川駅に到着し本日の予定は終了。